Die Schlüsselrolle des Staates bei großen Infrastrukturen

und das Scheitern der verwalteten Ökonomie in Frankreich

Von Jean Pierre Gérard

Jean Pierre Gérard ist Präsident des Clubs der führenden

Weltexporteure Frankreichs, Präsident der G21 und des Pomone-Instituts, Ökonom

und früheres Mitglied des Rates für Geldpolitik der Banque de France.

Jean Pierre Gérard ist Präsident des Clubs der führenden

Weltexporteure Frankreichs, Präsident der G21 und des Pomone-Instituts, Ökonom

und früheres Mitglied des Rates für Geldpolitik der Banque de France.

Ich befasse mich praktisch seit 1970 mit der Industrie - erst in der

Verwaltung, dann als Berichterstatter der Industriekommission des 7. Planes

und dann in großen Unternehmen. 1994 berief mich Philippe Séguin, der damalige

Präsident der Nationalversammlung, in den Rat für Geldpolitik.

Im Mittelpunkt meines Vortrages stehen drei einfache Ideen, die leider den

meisten Menschen kaum oder gar nicht bekannt sind.

1. Vor allem verschwendet der Staat durch die staatlichen Interventionen

finanzielle Mittel der Nation. Das führt zur Knappheit der Finanzmittel für

Aktivitäten, die produktiver sind, insbesondere in der Industrie und in der

Landwirtschaft.

2. Das muß uns zu einem neuen Ansatz bei Infrastrukturprogrammen

führen.

3. Wir müssen darauf abzielen, die wirtschaftliche Rentabilität der

Infrastruktur und der staatlichen Interventionen in die Wirtschaft zu

verbessern.

Als ich am Institut für Politische Studien Wirtschaft studierte, lernten

wir nach dem Lehrbuch von Samuelson, einem amerikanischen

Wirtschaftsprofessor, der später den Wirtschaftsnobelpreis bekam. Darin

erklärte er die Keynesianischen Prinzipien der Multiplikatoren und

Beschleuniger von Investitionen. Trotzdem war ich sehr überrascht, zu

erfahren, daß die Natur des Vorhabens, das auf diese Weise realisiert wird,

letztendlich bedeutungslos sei. Mit anderen Worten, man könne intelligente

Investitionen vornehmen oder auch einfach nur Löcher graben und wieder

zuschaufeln, die Resultate wären immer gleich.

Heute, nach mehr als 40 Jahren Erfahrung, traue ich dieser Behauptung

überhaupt nicht. Ich halte es für untragbar, daß Infrastrukturprogramme

gefördert werden können, ohne deren wahren Nutzen und ihre wirtschaftliche

Rentabilität gründlich zu messen.

Warum ist Rentabilität notwendig?

Meiner Meinung nach war Keynes’ Analyse weitgehend an die Währungssituation

seiner Zeit gebunden. Es bestand noch die Bindung an das Gold, auch wenn diese

Bindung bei den verschiedenen Währungen mit der Zeit stark gelockert werden

sollte. Somit war die Geldmenge der Welt offensichtlich begrenzt. Die Idee,

die öffentlichen Ausgaben zu steigern, wirkte daher wie eine

Liquiditätsspritze - etwas, was in einer Zeit knappen Geldes wie der

Nachkriegszeit und wegen der Bedeutung der Investitionen für den Wiederaufbau

der Wirtschaft zweifellos eine positive Wirkung auf die Wirtschaftstätigkeit

hatte. Die Geldmenge, die durch die öffentlichen Ausgaben geschaffen wurde,

wirkte als Kredit für verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten, die nur darauf

warteten, in Gang zu kommen. Das hat sich in allen Perioden der Geschichte

bestätigt.

Unsere heutige Lage ist eine vollkommen andere. In der heutigen Welt

herrscht überall Geldüberschuß als Folge der langen Jahre lockerer

Währungspolitik der Vereinigten Staaten, mehr oder weniger von 1990 bis 2007.

Dann kam die Finanzkrise, die durch genau diese Exzesse verursacht wurde.

Dennoch schossen die Währungsautoritäten in Amerika und Europa weiter

beträchtliche Geldsummen in die Programme, die man „Quantitative Lockerung“

nannte.

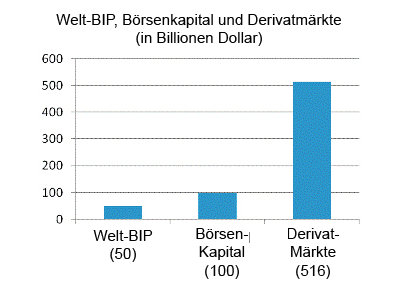

Abb. 1: Größenvergleich des weltweiten Wirtschaftsvolumens (Welt-BIP), des

Börsenkapitals und der Derivatmärkte (Werte in Billionen Dollar).

Heute herrscht ein solcher Überschuß an Liquidität, daß niemand weiß, wo er

investieren soll. Die unkontrollierten öffentlichen Ausgaben fließen immer

mehr in unrentable Aktivitäten und werden ausschließlich und systematisch

durch immer höhere Verschuldung finanziert.

Die öffentlichen Ausgaben, die im ganzen keinen Gewinn abwerfen, haben eine

dramatische Wirkung: Schrumpfen der Investitionen und des privaten Verbrauchs.

Wenn wir die folgende Grafik betrachten (Abbildung 1), dann sieht man,

daß das BIP der Welt in der Größenordnung von etwa 50.000 Mrd.$ liegt, und es

ist gedeckt durch eine Kapitalisierung der Aktienmärkte mit 100.000 Mrd.$.

Eine realistische Schätzung ist, daß 200.000 Mrd.$ notwendig wären, um die

Weltwirtschaft insgesamt am Laufen zu halten, ohne daß das Geld knapp wird. So

drehen sich 300-400.000 Mrd.$ um sich selbst, ohne irgendetwas zur

Realwirtschaft beizutragen.

Wir sind also in einer Lage, wie es sie noch nie gegeben hat: auf der einen

Seite eine Finanzsphäre, die sich nur um sich selbst dreht, und auf der

anderen Seite eine produktive Sphäre, dessen nominelle und reale Werte von der

Finanzsphäre praktisch besteuert werden. Diese Besteuerung findet in den

sogenannten Industrieländern meist direkt in Form von Steuern statt, aber auch

durch den Abzug eines wichtigen Teils der Humanressourcen (Arbeitslosigkeit).

Diese Arbeitslosigkeit wird im allgemeinen auf den Wettbewerb mit

Billiglohnländern zurückgeführt, aber der Kostenunterschied wäre nicht so

groß, wenn die Besteuerung des produktiven Sektors nicht so stark wäre.

Die von der FED und der EZB ins System gepumpte Geldmenge verschlimmert

dieses Phänomen nur noch. Die „quantitative Lockerung“ fließt praktisch

vollständig in den Finanzsektor, ohne irgendwelchen Gewinn für den produktiven

Sektor.

Ein mikroökonomischer Ansatz für große Infrastrukturprojekte

Der makroökonomische und monetäre Ansatz sagt uns in der gegenwärtigen Lage

nicht, was wir tun müssen. Dennoch scheint es möglich, eine Typologie der

Infrastruktur zu erstellen, klassifiziert nach ihren Zielen, ihren Mitteln und

ihrem Erfolg. Die verschiedenen Pläne, die es [in Frankreich] gegeben hat,

sind fast alle systematisch gescheitert, wenn sie produktive Strukturen

beeinflussen sollten. Wir stellen jedoch einige Ausnahmen fest, wo der Staat

Kunde war oder wo die notwendigen finanziellen Mittel die Kapazitäten der

wirtschaftlichen Akteure überstiegen.

1. Horizontale Interventionen

- Der erste Typ von Interventionen erfolgt durch Subventionen der

Produktions-/Erzeugerpreise. Das typische Beispiel ist die Gemeinsame

Agrarpolitik der EU, deren „bewundernswertes“ Ergebnis war, daß die deutsche

Landwirtschaft heute effizienter ist als die französische, für die sie

entworfen wurde.

- Die Steuerbefreiungen für Forschungskredite (CIR) und die

Steuerbefreiungen für Wettbewerb und Beschäftigung (CICE) sind bloß

Steuernischen, die notwendig sind, um ein alles verschlingendes

Besteuerungssystem auszugleichen.

2. Die Pläne für Wirtschaftssektoren

- der Stahlplan

- der Werkzeug- und Maschinenplan

- der Berechnungsplan

- der digitale Plan für alle

Alle diese Pläne waren dramatische Fehlschläge. Sie alle endeten mit dem

Aus für fast alle Unternehmen, die zwar zum Teil spektakuläre Erfolge

verzeichneten (so der Computerkonzern Bull), aber deren schwache Rentabilität

ihnen nicht erlaubte, die mit industriellen Aktivitäten immer verbundenen

Risiken zu tragen.

3. Die Verstaatlichungen

- Wenn man alle Verstaatlichungen rekapituliert, die seit 1981 im

Industriesektor durchgeführt wurden, dann waren sie allesamt massive

Fehlschläge.

- Die Verstaatlichungen von Banken waren auch nicht erfolgreicher (siehe

Credit Lyonnais) und führten zu der gegenwärtigen Lage der monetären Politik

unseres Landes.

4. Die Klientelpolitik

- Meines Wissens ist das die einzige vom Staat oder von Kommunen umgesetzte

Strategie, die in gewissem Maße erfolgreich war. Dies betrifft im wesentlichen

die staatlich beaufsichtigen Sektoren: Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau und

Rüstungsgüter.

- Andere öffentliche Einrichtungen haben es geschafft, eine wirksame

Industriepolitik zu betreiben. Das Pariser Nahverkehrsnetz RATP und in einigen

Fällen sogar das nationale Eisenbahnunternehmen SNCF entwickelten

leistungsfähige Industrien. Das gleiche gilt für etliche weltweit führende

Exportfirmen.

Ich will Ihnen nur ein Beispiel anführen, das der Firma Desgranges und

Huot. Dieses Unternehmen, das Druckeinheiten für Meßgeräte entwickelt, hatte

viele Jahre lang enge Verbindungen zum Nationalen Labor für Tests, das alle

Produkte testet, die auf den Markt kommen. Ihre Zusammenarbeit, die sich über

mehr als 20 Jahre erstreckte, führte dazu, daß das Unternehmen zum

Weltmarktführer aufstieg, und das Labor selbst wurde zum weltweit führenden

Labor für Druckmessungen.

5. Die Auswahl des Führungspersonals

- Von dem Moment an, in dem das Firmenkapital dem Staat gehört, wurde die

Führung dieser Unternehmen aus der administrativen Intelligenzia ausgewählt.

Diese Leute wußten wenig über die Realitäten in Wirtschaftsunternehmen,

hielten sich aber für befähigt, Änderungen einzuführen, die mehr durch ein

Bedürfnis zur Selbstdarstellung als durch industrielle Realitäten begründet

waren.

Die Fehler der staatlichen Eingriffe und die Gründe für deren

Ineffizienz

Ich möchte diesen Vortrag gerne abschließen, indem ich versuche, zu

erklären, warum staatliche Interventionen fast immer einen Niedergang zur

Folge hatten.

1. Das erfolgreichste Programm der letzten 50 Jahre war zweifellos das

Kernkraftprogramm. Begonnen im 7. Plan unter Präsident Valéry Giscard

d’Estaing, zielte es darauf ab, unserem Land eine sehr weitgehende

Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu verschaffen. Dieses Ziel wurde

erreicht, aber ein weniger sichtbares Ziel war, daß es Druck aufbaute, den

Ölpreis zu senken. Die Investitionen waren zwar massiv, aber die geringen

Betriebskosten verschafften unserem Land einen großen Wettbewerbsvorteil.

2. Im Gegensatz dazu litten alle anderen Programme unter den drei immer

wiederkehrenden Übeln der Interventionen französischer Regierungen in die

Wirtschaft:

- Später Start wegen der Zögerns der Politik

Der damalige Ministerpräsident Baymond Barre erklärte, der Staat sei

gezwungen, einen Telekommunikationsplan zu beginnen, wegen der bedeutenden

notwendigen Investitionen könne dies nur der Staat tun. Ein bißchen plötzlich

hatte man vergessen, daß in allen Ländern der Welt das Telefon und die

Kommunikation vom privaten Sektor entwickelt wurden. Die Telefonausrüstung war

teuer, weil man bei den Investitionen aufholen mußte, am verspäteten Start war

die staatliche Post PTT schuld. Das gleiche ließe sich über unsere Autobahnen

sagen.

- Gießkannenprinzip und Komplexität

Im Zusammenhang mit den Interventionen in einzelne Sektoren stoßen wir auf

zwei Fehler:

Gießkanne: Man sieht oft, daß bestimmte Investitionen auf mehrere

Lieferanten aufgeteilt werden mußten. Die Folge war eine Kostensteigerung, vor

allem aber ein schlechter Ruf der französischen Industrie.

Komplexität: Sehr oft wird bei den technischen Vorgaben die Vermarktung

nicht berücksichtigt. Ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung: 1988

entwickelten das französische Weltraumlabor ONERA und ein amerikanisches

Unternehmen ein System zur Blitzerfassung. ONERA baute ein System von

ausgezeichneter Qualität, das dem amerikanischen in jeder Hinsicht überlegen

war. Das kleine Problem war nur, daß es doppelt so teuer war wie das

amerikanische System und daß das amerikanische zwei Jahre früher fertig war.

Das Endergebnis war, daß der französische Wetterdienst Meteo France trotz der

Schwächen mit dem amerikanischen System ausgestattet wurde. Dieses System

wurde zwar später verbessert, doch das französische wurde niemals gebaut.

3. Jede erfolgreiche Investition muß so viel wie möglich genutzt werden

Eines der häufigsten Verhaltensmuster der französischen Politik ist, daß

man Dinge kopieren will, die anderswo erfolgreich waren, oder daß man um jeden

Preis Anlagen anschaffen will, die ein gutes Schaufenster abgeben, wie z.B.

der Schnellzug TGV. Die erste TGVs waren zweifellos ein großer Erfolg. Die

Gründe für die Investitionen in die Paris-Mittelmeer-Linie sind allgemein

bekannt, sie erklären sich durch die Notwendigkeit, neue Strecken zu bauen,

weil es Engpässe bei den Ausfahrten aus Paris gab und weil die Bevölkerung von

Paris, Lyon und Marseille zusammen ein Drittel der Bevölkerung Frankreichs

ausmacht.

Nach diesem Erfolg wollte dann jeder seinen TGV: erst im Westen, der viel

dünner besiedelt ist, dann im Osten, wo er sehr schnell Verluste machte. Seit

inzwischen mehr als zehn Jahren ist aus einem technischen und kommerziellen

Erfolg ein Verlustgeschäft geworden.

Um zum Schluß zu kommen: Sie werden verstanden haben, daß ich nicht deshalb

gegen ideologische Eingriffe des Staates in die Wirtschaft bin, weil ich der

Ansicht wäre, daß er dort keine wesentliche Rolle einnehmen könnte. Ich denke

allerdings, daß der Staat intervenieren muß, wenn es um Größenordnungen geht,

die außerhalb der Reichweite privater Investoren liegen, oder wenn die

Entwicklung neuer Produkte das Überleben des Unternehmens in Frage stellen

würde (d.h., daß es einen möglichen Fehlschlag nicht verkraften könnte). In

diesem Zusammenhang haben wir mit Erfolg den französischen Luft- und

Raumfahrtsektor aufgebaut.

Der Kanaltunnel hätte wenigstens zum Teil durch öffentliche Investitionen

finanziert werden sollen. Es war bekannt, daß bedeutende Risiken bestanden. Es

war auch klar, daß der Tunnel mindestens hundert Jahre lang die

französisch-britischen Beziehungen völlig verändern würde und daß man die

Rentabilität nicht mit dem industriellen Maßstab von 10 oder 20 Jahren,

sondern von 100 Jahren berechnen mußte. Paradoxerweise und unter dem Einfluß

von Margaret Thatcher war es die einzige große Investition, die eine

staatliche Intervention gerechtfertigt hätte, aber vom privaten Sektor

finanziert wurde.

Die Staatsmacht kann unmöglich die Bedürfnisse einer komplexen Gesellschaft

a priori bestimmen. Der Erste Plan [nach dem Krieg] hatte die Grundbedürfnisse

für den Wiederaufbau Frankreichs definiert. Aber seit dem Sechsten Plan und

noch mehr seit dem Siebten Plan waren wir gezwungen, einen autoritativen Plan

durch indikative Wirtschaftsplanung zu ersetzen. Ich denke, daß wir heute der

Wirtschaft mehr Freiheit geben müssen. Solange der Staat und die öffentlichen

Einrichtungen sich in Wirtschaftsaktivitäten engagieren, deren Rentabilität

bei Null liegt oder manchmal sogar negativ ist, wird es der privaten

Wirtschaft an Dynamik fehlen. Unter dem Zwang der Verantwortung für seine

eigene Rentabilität wird er die Kosten der zunehmend negativen Rentabilität

der Aktivitäten des öffentlichen Sektors tragen müssen.