| Afrika |

| Wirtschaft |

| Kultur |

| LaRouche Jugendbewegung |

| Neue Solidarität |

| Über uns |

| Friedrich Schiller |

| Diskussionsforum |

| |

| Pages in English |

| Hauptseite |

| ||

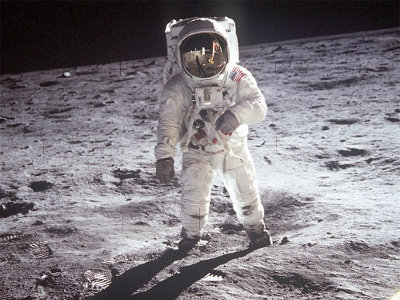

Das Projekt ExoMarsVon Dr. Didier Schmitt Didier Schmitt, Dr. med. und Dr. phil., Experte für Weltraumforschung bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Europäischen Kommission, sprach bei der Konferenz des Schiller-Instituts über die historische Entwicklung der Raumfahrt und das europäisch-russische Projekt „ExoMars“. Es war keine Absicht, aber das Bild [auf dem Plakat zur Konferenz] werden Sie auch in meinem Vortrag sehen: Der Mann mit dem Astronautenhelm ist Aldrin auf dem Mond. Es gibt kaum ein Bild mit Armstrong auf dem Mond, außer diesem hier: der Mann, den man [als Reflektion] auf dem Helm sieht, ist Armstrong. Sonst ist auf den Bildern immer Aldrin zu sehen. Zunächst muß ich sagen, daß ich hier keine Organisation repräsentiere, ich repräsentiere mich selbst - was schon schwierig genug ist. [Lachen.] Ich bin seit geraumer Zeit in der Weltraumforschung tätig. Das hier ist etwas, was wir vor ungefähr 12 Jahren in der Weltraumorganisation ausgearbeitet haben; es ist ein Plan für die bemannte und unbemannte Weltraumforschung. Wir werden sehen, wie weit wir seitdem gekommen sind. Herr Cheminade hatte mich gebeten, besonders über die Mission ExoMars zu sprechen; das werde ich auch tun, doch ich glaube, daß es recht wichtig ist, einen allgemeinen Überblick zu haben, was Weltraumforschung ist und warum wir sie allgemeinen betreiben. Forschung liegt in den Genen des MenschenBilder: Smithsonian Institute, NASA

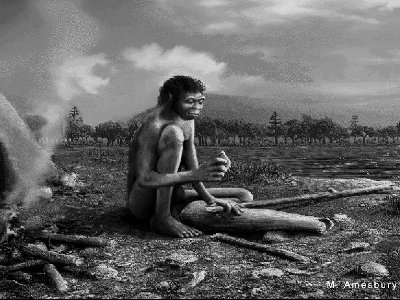

Abb. 1: Der Mensch als Forscher - vor 500.000 Jahren, (Nutzung des Feuers) und vor 50 Jahren (Raumfahrt) Ich habe meinen Vortrag etwas verändert, normalerweise halte ich ihn vor einem wissenschaftlichen Publikum, aber hier habe ich natürlich ein anderes Publikum. Beginnen würde ich gern vor langer Zeit. Was ich sagen will, ist folgendes: Meiner Meinung nach haben wir den Forscherdrang in unseren Genen, wegen des Ausleseprozesses. Die Wissenschaftler sind sich darin einig, daß die ersten Menschen - bzw. was auch immer für Vorformen es gab - fast alle aus dem Süden Afrikas kamen. Und diejenigen, die in den Gebieten blieben, in denen sie lebten und an deren Umwelt sie angepaßt waren, starben aus, als ihre Umwelt sich veränderte. Das gilt z.B. für den Homo floresiensis und andere. Nur diejenigen, die Forschung und Entdeckung trieben, hatten eine Überlebenschance, als sich die Umwelt veränderte. Ich will mich nicht allzu lange bei diesem Punkt aufhalten, aber er erklärt viel von dem, was später geschah. Nach wie vor wirkt der menschliche Forscherdrang (Abbildung 1). Das gilt für die Zeit vor 5000 Jahren im Gebiet rund um das Mittelmeer genauso wie für die jüngere Geschichte, auch wenn dieses Forschen und Entdecken in der Vergangenheit nicht immer positiv war, aber nach wie vor, wenn man darüber nachdenkt, erklärt das forschende Wesen des Menschen vieles, und wenn ich es genauer betrachte, auch meinige heutige Sichtweise. Ich betrachte die Raumfahrt nämlich auch als Forschen und Entdecken. Und jüngst, d.h. schon vor einem halben Jahrhundert, fingen wir an, die Erde zu verlassen. Dahinter steckt meiner Meinung nach wieder dieser Drang, immer weiter zu gehen. Wir sind in die Tiefsee vorgestoßen, auf die Berge, zum Nordpol, zum Südpol, also müssen wir auch in den Weltraum. Noch einmal: Beim Forschen und Entdecken geht es um Anpassung und Überleben, d.h. um eine Auslese. Alles andere ist deshalb nur eine Folge davon. Es gibt auch Forschung für Reichtum, für Macht - wir kennen das alle aus den Geschichtsbüchern - und dann natürlich zuletzt die Raumfahrt als Forschung aus Prestigegründen, so wie seit den Sechzigern auch im Kalten Krieg in der Weltraumära.

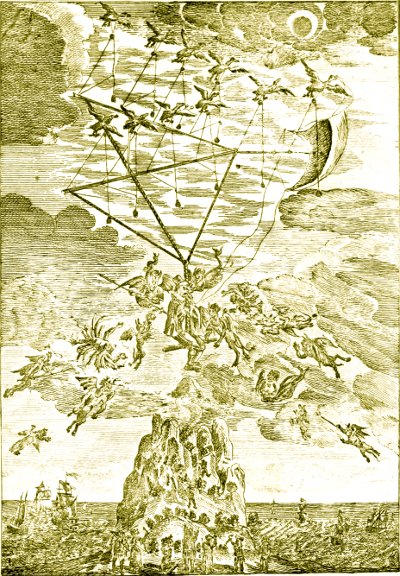

Abb. 2: Auch in der Literatur herrscht ein Drang zur Forschung: Schon 1638 erschien der erste Science-Fiction-Roman, „The Man in the Moone“ von Francis Godwin. Bild: NASA

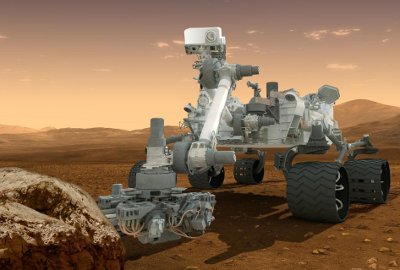

Abb. 3: Der Mars-Rover „Curiosity“ ist ein Beispiel für die Erfolge der unbemannten Raumfahrt Bild: NASA

Abb. 4: Die Internationale Weltraumstation (ISS) Bild: NASA

Abb. 5 (a) Die beiden ersten Menschen auf dem Mond: Buzz Aldrin und - als Spiegelbild auf Aldrins Helmvisier - Neil Armstrong (Apollo 11) und ... Bild: NASA

... Abb. 5 (b) der bisher letzte Besucher des Mondes, Harrison Schmitt (Apollo 17) Bilder: NASA

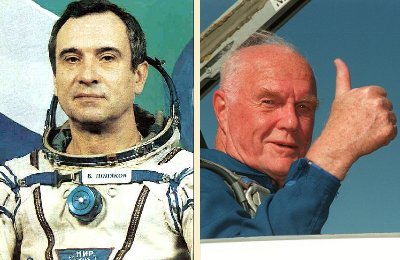

Abb. 6: Walerij Poljakow, der Astronaut, der sich bisher am längsten im Weltraum aufgehalten hat (links) und Abb. 7: Der mit 70 Jahren bisher älteste Mann im Weltraum: John Glenn Bilder: NASA

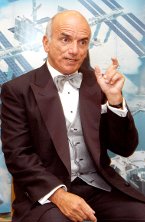

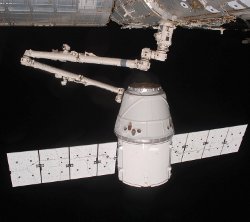

Abb. 8: Beispiele der privaten Weltraumfahrt: (a) Der erste „Weltraum-Tourist“ Dennis Tito und (b) der von einem privaten Unternehmen betriebene Weltraumtransporter SpaceX Science FictionEin weiteres Element, das ich Ihnen gerne zeigen würde, ist, daß die Erkundung des Weltraums z.B. auch in der Literatur präsent ist. Der erste wirkliche „Science-Fiction-Film” ist für mich eine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, wo der Autor mit einer Art Raumschiff, wie er es sich damals in seiner Phantasie vorstellen konnte, den Mond erreichen will [Francis Godwin, The Man in the Moone, 1638, Abbildung 2]. Sie kennen Jules Verne. Ich will bei dem Thema nicht zu lange verweilen, aber es ist der gleiche Geist: Man will immer weiter, bis zum Mond, und alles erkunden. Einige kennen sicherlich die vielen Science-Fiction-Romane, die in den fünfziger und sechziger Jahren in Zeitschriften erschienen. Zumindest in Europa dürfte sie jeder kennen. Ich habe jüngst selbst ein bißchen dazu beigetragen, doch das werde ich später zeigen. In der Unterhaltungsindustrie, im Kino - „Unterhaltung“ ist dabei die amerikanische Betrachtungsweise dieser Kunst, nun gut - handelte der erste je gedrehte Film - 1902 von Méliès („Die Reise zum Mond“) - von der Raumfahrt. [An dieser Stelle zeigte Schmitt einen kurzen Ausschnitt des Films.] Das ist recht interessant zu sehen, daß der erste je gedrehte Kinofilm sozusagen ein Science-Fiction-Film war, in dem die Helden des Films in einer Raumkapsel auf dem Mond sind, die, wie schon bei Jules Verne zuvor, auf den Mond geschossen wurde. Sie kehren dann zur Erde zurück, landen auf dem Meer und so weiter - sehr interessant. Es geht also wirklich um Forschung. Wie Sie wissen, war das nur das erste Produkt dieser Art. Es gab dann später Star Trek [Raumschiff Enterprise], das kennt jeder, und viele weitere wie Star Wars, 2001- Odyssee im Weltraum etc., jüngst Avatar: All das sind Elemente, die zeigen, daß wir forschen und entdecken wollen. Und wenn wir es real nicht tun können, dann versuchen wir es mit Hilfe von Literatur oder Kinofilmen. Ich hoffe also, es ist klar, was ich demonstrieren wollte. Ich habe selbst ein bißchen dazu beigetragen. Ich habe einen Weltraum-Comic geschrieben, hauptsächlich über praktische Anwendungen der Raumfahrt. Er wird im Januar in 24 Sprachen erscheinen und die Anfangsauflage beträgt 1 Million - wir haben bereits 1 Million Anforderungen von Schulen und Lehrern. Kommen wir zur Realität. Bisher ging es um Fiktion, aber Sie haben wahrscheinlich auch die Realität im Kopf. Ich möchte nicht auf all diese Bilder und die verschiedenen Schritte bei der Erkundung durch Roboter eingehen. Das kennen Sie aus den Nachrichten, und Sie haben sicher auch vor kurzem von dem amerikanischen Rover auf dem Mars gehört, der sehr außergewöhnlich ist (Abbildung 3). Er ist wirklich außergewöhnlich. Der Rover ist recht groß, nicht bloß ein Mercedes; die Deutschen würden sagen: „Ein richtiger Wagen.“ [Lachen.] Er ist wirklich massiv. Aber er hat auch ein paar Milliarden gekostet - sie können sich das leisten. Bei den unteren Bildern geht es um Erforschung durch Menschen. In den Programmen, die ich bei der ESA entwickelt habe, habe ich immer betont, daß wir beides brauchen. Es gab immer Leute, die sagten, daß wir die Erkundung durch Menschen nicht brauchen, das sei zu kostspielig, mit Robotern könnten wir zehnmal mehr für die Wissenschaft leisten. Nun, das deren Ansicht. Ich glaube, die Erforschung durch Menschen trägt etwas ganz anderes bei. Wenn jemand in den kommenden 30 oder 40 Jahren auf dem Mars sein sollte und man sieht ihn im Fersehen oder ähnliches, dann kann man sich mit ihm in Verbindung setzen. Das ist ganz etwas anderes als nur einen Roboter zu betrachten, einen Rover auf der Oberfläche des Mars. Rover sind keine Helden, doch Sie werden später sehen, daß wir auch Helden brauchen. Der Wettlauf zum MondDazu könnte man viel sagen, aber um Ihnen nur ein bißchen zu zeigen: Das war die erste Saljut-Station, und später werden wir sehen, warum die Russen so weit voraus waren. Das hier ist die gegenwärtige Internationale Raumstation (ISS, Abbildung 4) und das war das amerikanische Shuttle. Nur wenige Leute wissen, daß die Russen auch so ein Shuttle-Programm hatten. Es flog nur einmal, im Jahr 1988, und zwar automatisch, ohne daß überhaupt Menschen an Bord waren. Das soll nur zeigen, daß die Russen die ersten waren, die Amerikaner das übernahmen und es internationalisiert wurde; später werden wir über den chinesischen Status reden, der in den kommenden Jahren eine Menge verändern wird. Die Russen waren voraus, ganz einfach. Die Russen hatten als erste einen künstlichen Satelliten, die ersten Menschen im All - mit „Laika“ auch die ersten Tiere -, die ersten Menschen also, die erste Frau im Raum, die erste Raumstation - sie waren wirklich immer die ersten. Sie hatten die erste Sonde auf dem Mond. Der Grund dafür war sehr einfach. Als sie die Raketen konstruierten, die eigentlich interkontinentale ballistische Raketen waren, gelang es ihnen nicht, den Sprengkopf zu miniaturisieren. Sie hatten also einen massiven Sprengkopf, eine Atombombe, und mußten dafür eine riesige Rakete entwickeln. Sie mußte in der Lage sein, jederzeit und überall zu starten, sogar in Sibirien. Dadurch hatten sie also eine ziemlich zuverlässige Rakete. Dann mußten sie nur noch den Sprengkopf durch einen Satelliten oder durch eine Kapsel mit Menschen ersetzen. Die Amerikaner hatten zur gleichen Zeit zwei Raketentypen - z.B. die Minuteman, wie hier auf dem Bild, die hatten einen kleinen Sprengkopf. Als es dann darum ging, etwas anderes in den Weltraum zu befördern als ballistische Raketen, waren die Amerikaner dazu nicht in der Lage. Sie mußten also eine Rakete völlig neu entwickeln, um die Russen später überholen zu können. Ich glaube, das sind historisch interessante Details. Ein anderes interessantes Element ist, daß die Russen nur Pech hatten, daß sie nicht die ersten auf dem Mond waren. Die entsprechenden Unterlagen wurden kürzlich freigegeben. Die H-1-Rakete hatte drei große Stufen und 86 Triebwerke, und ihr Fehler oder ihr Pech war, daß immer ein, zwei oder drei dieser Treibwerke ausfielen. Deshalb schlugen die ersten drei Versuche alle fehl. Da stellten die Russen das Programm ein und unterstellten es absoluter Geheimhaltung, nur um zu zeigen, daß sie nicht versagt hatten. Keiner konnte sagen: „Ach, sie haben es versucht und haben es nicht geschafft.“ Die Russen sagten: „Nein, wir haben nicht versagt, wir haben es gar nicht versucht. Wir wollten diesen Wettlauf nicht.” In Wirklichkeit haben sie den Wettlauf mitgemacht, ihn aber verloren. Sie wissen natürlich, wer ihn gewonnen hat. Auch diese Informationen wurden vor kurzem freigegeben. Das kommt von Johnson, dem Vizepräsidenten unter Kennedy, in dem Dokument heißt es (es ist länger): „Wie können wir die Russen schlagen?” Und Kennedy sagte: „Bringt mir jemanden, der eine Idee hat, wie man die Russen in der Raumfahrt oder woanders schlagen kann.” So entstand die Idee, einen Mann auf den Mond zu schicken, und der Rest ist bekannt: Mit 2% des BIP der USA und 300.000 Beteiligten wurde der erste Mensch auf den Mond gebracht. Auf meinem Bild (Abbildung 5a) ist, wie ich schon erklärt habe, nicht Armstrong zu sehen, sondern Aldrin - Armstrong ist hier an der anderen Stelle. Das hier ist übrigens auch ein berühmtes Bild (Abbildung 5b). Dieser Mann heißt Schmitt, genau wie ich, mit Doppel-t. Er war der letzte Mensch auf dem Mond und der einzige Wissenschaftler. Alle elf anderen waren Militärs. Leider hörte das Mondprogramm mit Nixon auf, und danach gab es gar kein Programm wissenschaftlicher Flüge mehr. Ich habe schon von Helden geredet, ich möchte das nicht so lang auswälzen. Die Russen hatten ihre Helden. Es war wirklich eine Zeit, die Helden machte, sei es in Rußland oder in Amerika, und das, wie Sie sich vorstellen können, hauptsächlich aus politischen Gründen. Denn den anderen zu schlagen, entweder den Kapitalismus oder den Kommunismus, das hatte mit Bildern und Helden zu tun. Ein Mann, den ich sehr mag, ist Walerij Poljakow (Abbildung 6) - Antonio [Güell], Sie kennen Ihn auch. Ich habe mit ihm zusammen eine Woche im Simulator in Moskau gearbeitet, er ist ein wirklich interessanter Mensch. Die Russen haben entschieden, daß er 14 Monate am Stück an Bord der Raumstation Mir fliegt. Das sollte beweisen, daß sie zum Mars und zurück fliegen können, das dauert etwa 14 Monate. Und er hat es gemacht. Er war sogar in guter Verfassung, als er zurückkam, anders als andere, die nur sechs Monate flogen und in schlechter Verfassung waren. Nun die Amerikaner. Dieses Bild zeigt die beiden ersten Piloten des Shuttle-Programms 1980. Auch in Amerika war es ein Mechanismus, um Helden zu machen. John Glenn (Abbildung 7) flog 1962, als ich geboren wurde, und wieder 1998, als er 70 war. Es war recht interessant, wie die NASA seinen Flug begründete - es war eine Belohnung, weil er sich so für die Raumfahrt eingesetzt hatte. Der Stand heuteWo stehen wir heute? Das war eine kurze Zusammenfassung, ein Blick zurück im Spiegel. Wo sind wir heute? Es gibt immer noch konstante Elemente: So den grundsätzlichen Forschungstrieb der Menschheit, wie ich schon sagte, das ist in den Genen, das bleibt. Der Aspekt der Träume - ich glaube nicht, daß sich das seither viel verändert hat. Das, was ich die „Flagge“ nenne: Jedesmal, wenn jemand als erster irgendwo hinkommt, sei es der Südpol, der Nordpol oder Gott weiß wo, der Mount Everest, er hißt immer eine Fahne. Er repräsentiert etwas, eine Nation. Und das existiert immer noch, wir werden das gleich ein wenig bei der chinesischen Raumfahrt sehen. Sehr schnell tauchen neue Mitspieler und Parteien auf. Wir werden gleich näher darauf eingehen - private Initiativen, wir werden über China sprechen, etwas über die USA und etwas über Europa. Erstens ist da der geschäftliche Faktor. Das ist sehr interessant und sehr wichtig. Niemand hat das wirklich vorhergesehen. Wir in der Raumfahrt haben es gesehen, aber wir konnten es nicht glauben. Die meisten, mit denen ich vor ein paar Jahren darüber geredet habe, sagten: „Das wird niemals funktionieren, das wird nie richtig abheben.“ Und was ist heute? Hier ist ein Bild von Dennis Tito (Abbildung 8a), dem ersten Weltraumtouristen. Inzwischen gab es etliche andere, bisher sind es sechs. Im nächsten Jahr können Sie für 200.000 Dollar ein Weltraumticket kaufen, wenn Sie soviel Geld haben. (Nun, wenn Sie soviel hätten, wären Sie wahrscheinlich nicht hier.) Dann können Sie einen suborbitalen Flug machen, vier Minuten in der Schwerelosigkeit, und die Erde von oben sehen. Es gibt die Initiative SpaceX, die gegenwärtig Fracht zur Raumstation bringt (Abbildung 8b), auch eine Privatinitiative. Ich wette mit Ihnen, daß man in fünf Jahren einen Platz buchen kann, um zum Mond und zurück zu fliegen. Das wird 50 bis 60 Millionen Dollar kosten, aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die soviel Geld haben und die so etwas tun möchten. Es gibt viele andere Initiativen. Ein Beispiel ist Xprise, ein Preis von 30 Millionen Dollar für den, der eine Robotersonde auf dem Mond absetzt. Da läuft also einiges, und ich bin wirklich überzeugt, daß die privaten Initiativen weitergehen und einen Teil des Forschungsprogramms vorantreiben werden. Die Rolle ChinasDann gibt es China. Viele haben den chinesischen Faktor unterschätzt - natürlich nicht die USA, weil die Amerikaner gute Informationen hatten, obwohl es - Antonio [Güell] weiß das sehr gut - ein sehr geheimes Programm war. Tatsächlich ist es ein komplett militärisches Programm. Der Name des ersten Taikonauten, wie sie ihre Astronauten nennen, wurde erst bekannt, nachdem er vom ersten Flug zurückgekehrt war. Daran sieht man, wie geheim sie es hielten. Und die anderen zwölf, die trainierten, machten ihre Ausbildung jahrelang an einem geheimen Ort und niemand wußte, wer sie waren. Bild: CMSE

Abb. 9: Im vergangenen Jahr testeten die Chinesen erstmals das Andocken eines Raumfahrtzeugs an einer Weltraumstation Bild: NASA

Abb. 10: künsterlische Darstellung einer bemannten Mission zu einem Asteroiden Bild: ESA

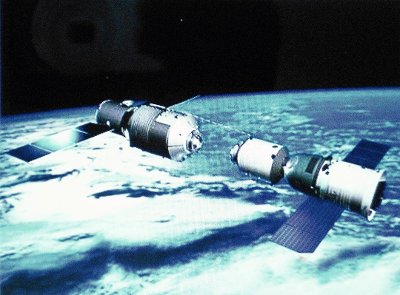

Abb. 11: Das Lastpferd der der europäischen Raumfahrt, die Trägerrakete Ariane-5 Sie haben viele Erstflüge gemacht, und im letzten Jahr hatten sie ihre erste Frau im Weltraum. Dieses Jahr hatten sie das erste Andocken (Abbildung 9), und jetzt halten sie alles weniger geheim. Vor zwei Jahren kündigten sie an - wir wußten das schon, aber es war noch nicht offiziell -, daß sie 2020 eine Raumstation im Orbit haben wollen - also praktisch morgen. Und im letzten Jahr kündigten sie an, daß ihr Ziel ist, einen Chinesen auf den Mond zu bringen. Wir wissen nicht, ob das permanent sein soll oder nur ein Besuch wie damals von den Amerikanern. Und in diesem Jahr haben sie angekündigt, daß ihr Ziel letztlich der Mars ist. Die Chinesen sind also im Kommen. Sie reden erst, wenn sie etwas getan haben, sie sagen nicht: „Wir werden das und das tun”, sondern sie sagen: „Wir haben das und das getan.” So machen sie es gewöhnlich: Sie kündigen etwas erst an, wenn sie ganz sicher sind, daß sie es tun können. Es ist nicht bloß Bluff. Das ist politisch sehr wichtig, weil sie wirklich zeigen wollen, daß sie die nötige Technologie und den Mut haben und daß sie wenigstens regional, wenn nicht global, den USA mindestens ebenbürtig sind. Darauf müssen die USA natürlich reagieren und sie tun es. Die Regierung Obama reagierte mit dem Vorschlag, den Bush 2004 machte, dauerhaft zum Mond zurückzukehren - was damals meiner Ansicht nach, wie ich immer gesagt habe, sehr seltsam war, weil man nicht wieder auf den Mond muß, um beispielsweise weiter entfernte Missionen zum Mars zu rechtfertigen. Die Regierung Obama bereitet also gegenwärtig einen Plan vor, die Chinesen zu schlagen. Wenn die Chinesen zum Mond fliegen, werden die Amerikaner offensichtlich nicht zum Mond, sondern weiter fliegen. Und mit diesem bemannten Raumschiff, der Startrakete - das ist übrigens die, die von Braun entworfen hat, sie fanden keine bessere Option - werden sie ungefähr 2025-30 einen Asteroiden besuchen. Was bedeutet, daß sie viel weiter kommen werden, als die Chinesen es je schaffen werden. Wir befinden uns also wieder in einer Art „kaltem Krieg”, einem technologischen kalten Krieg zwischen China und Amerika. Man sieht auf dem Bild hier (Abbildung 10), daß diese Leute hier nicht laufen, sondern schweben. Es ist nämlich ein Asteroid. Das sind Entwürfe, an denen die NASA derzeit arbeitet, sie testen es öffentlich. Das machen sie nämlich immer so: Sie bereiten die Menschen geistig vor, und dann machen sie eine Ankündigung. Möglicherweise werden sie schon sehr früh im nächsten Jahr etwas ankündigen, wahrscheinlich wenn Obama zum zweitenmal das Amt antritt. Die Lage für EuropaUnd wo stehen wir als Europäer? Ich möchte nicht wiederholen, was in den Geschichtsbüchern über Europäer als große Entdecker steht, aber es ist wahr, daß Europa hierin eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich könnte die Wikinger und natürlich andere erwähnen, das sind nur kleine Beispiele für Europäer als Entdecker. Und wir machen weiter. Auf diesem Bild sieht man z.B. den gegenwärtig entlegensten Ort der Welt, eine Station in der Antarktis, 1100 km von der Küste entfernt. Dort leben ständig zwölf Menschen, und ich habe ein Programm angestoßen, dort Weltraumbedingungen zu simulieren, das seit 2005 läuft. Für uns, die ESA, ist dort ein Arzt und es laufen seit 2005 etwa 5-10 Experimente in dieser Station, weil sie eine gute Analogie zu einer Weltraumbasis darstellt. Was haben wir nun technologisch in den Weltraumprogrammen für die Forschung getan? Sie alle kennen unser großes Pferd, die Ariane-5 (Abbildung 11), die bis zu 20 Tonnen in die Umlaufbahn bringen kann, sie ist bekannt. Das Fortgeschrittene Transfervehikel - im Grunde ist es ein Ferrari, verglichen mit allen anderen Raumfahrzeugen: sehr autonom, ein sehr intelligentes System, für das Andocken an die Internationale Raumstation. Wir haben das Raumlabor Columbus, angedockt an die ISS, wir haben andere Systeme auf der Raumstation gebaut und wir haben außergewöhnliche Leute, wie Frank de Winne, den ersten Kommandeur der Raumstation nach Amerikanern und Russen. Was werden wir als nächstes tun? Gerade wurde vor wenigen Tagen auf der ESA-Ministerkonferenz entschieden, die erste Forschung und Entwicklung für das Antriebssystem des nächsten amerikanischen bemannten Raumfahrzeugs zu finanzieren. Das ist sehr strategisch. Wenn die USA mit dieser Kapsel irgendwo mit Menschen hinfliegen - sei es zu einem Asteroiden, um den Mond oder weiter -, wird es immer mit europäischer Technik sein. Ich halte das für einen guten strategischen Schritt von uns. Auch in der unbemannten Raumfahrt haben wir einiges. Wir haben seit 2003 einen Satelliten am Mars, den Mars Express; wir von der ESA sind am weitesten im Sonnensystem gekommen, wir haben 2005 eine Sonde auf dem Titan, einem Mond des Saturn, gelandet, was noch kein anderer getan hat. Wir haben gegenwärtig einen Kometenjäger unterwegs, der 2014 auf einem Kometen landen wird, wir werden dort Proben entnehmen und sie analysieren, was auch ein weltweites Novum in der Kometenforschung sein wird. Und wir haben das ExoMars-Programm. Ich habe versprochen, darüber zu sprechen, deshalb werden wir kurz zu einem anderen Vortrag überwechseln, den ich aus Zeitgründen nicht anpassen konnte. Er ist für ein wissenschaftliches Publikum ausgelegt, aber ich werde ihn etwas schneller durchgehen. Nun, die Planung für das ExoMars-Programm begann eigentlich 2009. Ich war der erste Wissenschaftler, der daran gearbeitet und das Konzept entwickelt hat. Und die Grundidee war ganz einfach. Viele amerikanische und russische Programme dieser Zeit befaßten sich mit Geologie und Physik, doch unsere Idee war: Konzentrieren wir uns auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich Wasser und Leben aufzuspüren. Wie wir Wasser und Leben auf dem Mars entdecken können. Das war ein Element. Das andere Element war, daß wir sagten, wenn wir eine Sonde, ein Fahrzeug auf den Mars schicken, laßt uns auch danach forschen, wo die Gefahren für Menschen in 20, 30, 40, 50 Jahren sind, wenn sie dorthin kommen. Es war also ein doppeltes Programm: Identifizierung von Gefahren für Menschen und Suche nach Leben. Planungen für ExoMarsWo stehen wir nun heute? Das Problem ist, daß alle sehr interessiert an diesem Programm waren und daß alle mehr damit anstellen wollten: mehr Wissenschaft, mehr Technik. Es wurde aufgebläht, es wurde eine ganz große Sache daraus, und das könnte am Ende das Aus für es bedeuten, wenn wir nicht das notwendige Budget dafür haben. Für 2016 haben wir vorgesehen, einen ersten Orbiter zu starten, der beispielsweise nach Methan in der Atmosphäre sucht, was ein indirektes Anzeichen für Leben wäre. Natürlich gäbe es noch viele andere Meßinstrumente. Und wir wollen ein Fahrzeug testen, das zurückkehren kann, um zu sehen, ob wir neue Techniken erfinden können, um die Atmosphäre des Mars zu durchdringen und sicher zu landen. Ich möchte jetzt dazu nicht in Einzelheiten gehen, denn wie ich schon sagte, ist das hier für Wissenschaftler gedacht. Die Programme enthalten mehrere wissenschaftliche Instrumente, ich möchte Ihnen nur die verschiedenen Flaggen zeigen. Hier sehen sie die Flagge von Roskosmos. Wir hatten eine Vereinbarung mit der NASA, daß sie die Trägersysteme liefern würde, weil wir die Kosten teilen mußten, nachdem das Programm irgendwann die Größenordnungen sprengte. Aber vor weniger als einem Jahr, im letzten Frühjahr, sagte die NASA: Wir können das nicht machen, wir haben andere Prioritäten. Sie ließen uns im Regen stehen, und wir mußten alles noch einmal überdenken. Nun schlossen wir ein Abkommen - das war gerade erst diese Woche - mit der russischen Weltraumbehörde, daß sie uns zwei schwere Trägerraketen für die Missionen 2016 und 2018 liefern wird. Ich hoffe, daß es funktioniert. Für 2018 haben wir dann das eigentliche Kernstück von ExoMars vorgesehen, den Rover, mit etwas ganz neuartigem, nämlich einem Bohrer, der mindestens zwei Meter tief in den Boden eindringt, um Spuren von Leben zu finden. Gleichzeitig sind, wie ich schon sagte, viele andere Forscher interessiert, und deshalb werden wir auch eine Art Wetterstation und geophysikalische Station absetzen. Es ist also eine ziemlich komplexe und ehrgeizige Mission, aber wir können es schaffen. Wir - die Wissenschaftler, die Techniker und die Ingenieure - haben dazu alles nötige Wissen. Man muß nur die Daumen drücken, daß wir so lange ein stabiles Budget behalten. Wir haben auch entschieden, wo wir damit landen und wie wir dort arbeiten wollen. Ich möchte nicht in Einzelheiten gehen, das ganze ist natürlich nicht so einfach. Wechseln wir zurück zum ersten Vortrag und belassen es hiermit in Bezug auf ExoMars. Bild: ESA

Abb. 12: künstlerische Darstellung einer bemannten Marsmission Bilder: M. Amesbury, NASA

Abb. 13: Zwischen dem Homo habilis (oben) und dem Homo astronauticus (unten) liegen 2,5 Millionen Jahre, aber nur 250 km

Eine politische EntscheidungWas sind nun die Herausforderungen? Als wir anfingen, über unseren Zeitplan für die Technik für diese ExoMars-Mission und andere Missionen zur Vorbereitung bemannter Marsmissionen nachzudenken, waren Bilder mein einziges Mittel, um Leute zu überzeugen und mit ihnen darüber zu reden. Es sind synthetische Bilder wie dieses - aber von der NASA. Das reichte mir nicht, deshalb ließ ich eine Zeichnung mit dem Logo der ESA anfertigen (Abbildung 12), und das war ein großer Erfolg. Aber ob die Zukunft so aussehen wird oder nicht, weiß ich nicht. Wirklich interessant ist aber dies: Man sollte wissen, daß der finanzielle Aufwand gar nicht so groß ist. Wenn man das über 30 Jahre hin entwickelt und dabei international alle zusammenarbeiten, ist es nur ein Zehntel der Kosten des Irakkriegs. Ich bedaure es, wenn ich das wieder so ansprechen muß, ich denke, wir hatten schon früher solche Diskussionen. Aber ich möchte das wirklich wieder in die gegenwärtige Lage einbringen. Wir könnten, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, soviel Geld sparen, daß es wirklich „Peanuts“ wären. Übrigens kosten diese europäischen Raumfahrtprogramme, über die ich gesprochen habe, weniger als einen Euro pro Person im Jahr. Wenn Sie ein Bier trinken, kann also schon ein Schluck Bier der Raumfahrt helfen. [Applaus.] Jetzt weiß ich, daß ich hier in Deutschland bin. [Lachen.] Wie schon gesagt, ist das ganze technisch eine Herausforderung, aber wir haben alle Voraussetzungen dazu. Das einzige, was fehlt, ist der politische Wille. Die Herausforderung ist rein politisch, sonst nichts. Es geht nur darum, das ganze zu rechtfertigen und es zu beschließen. Ich arbeite seit drei Jahren daran, das auf der politischen Ebene in der Tätigkeit bei der Europäischen Kommission aufzubringen. Im letzten Jahr konnten wir einiges erreichen. Ich war seitens der Kommission dafür verantwortlich, eine internationale Konferenz zu organisieren. Es war das erste Mal, daß sich nicht die Weltraumbehörden, sondern die Politiker trafen, um über Raumfahrt zu sprechen. Der Außen-Staatssekretär aus den USA war da, der Leiter der ukrainischen Raumfahrtbehörde, der Vizepräsident der EU-Kommission, der Generaldirektor der ESA, der chinesische Forschungsminister und jemand aus Rußland. Zumindest die USA und China waren politisch sehr hochrangig vertreten. Das hatte vorher noch niemand erreicht. Und wir haben es geschafft - das hat mich viele lange Tage und Nächte gekostet, das kann ich Ihnen sagen -, daß man sich darauf einigte, einen internationalen Dialog über Raumfahrt auf sehr hoher Ebene einzurichten. Er wird weitergehen und von den USA aufgegriffen. Nach drei derartigen Konferenzen in Europa wird die nächste in Amerika stattfinden. Es ist das erste Mal, daß wir die Chinesen und die Amerikaner bei einem politischen Thema wie der Raumfahrt an einen Tisch gebracht haben. Nun frage ich mich, was in 50 Jahren sein wird. Wohin die Reise gehen wird, weiß ich nicht, aber die Technik macht vieles möglich, und meine Einstellung ist, daß die Raumfahrt und die Forschung allgemein ein globales Vorhaben sein sollte, für die ganze Gesellschaft, für alle - daß wir ein gemeinsames Ziel haben sollten. Man könnte lange philosophische Vorträge darüber halten. Aber wie ich Ihnen gezeigt habe: Es ist technisch machbar, es ist finanziell machbar, es fehlt nur, daß jemand - höflich gesagt - den Mut hat, es anzupacken. Also noch einmal: Es geht um mehr als um das Technische. Wir haben die Technik, wir haben die Ingenieure, wir haben die Pläne fertig, alles ist bereit, wir könnten die Sache sehr beschleunigen. Nun nur noch eine kleine Frage, wir sind fast am Ende: Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Männern? (Siehe Abbildung 13) Die Antwort ist: 2,5 Millionen Jahre, aber nur 2,5 Millionen Dezimeter - also 250 Kilometer. Der Abstand in der Zeit ist also immens, aber in der Entfernung, von der Erdoberfläche zum Astronauten, sind es nur 250 km. Eigentlich sind wir also gar nicht besonders weit gekommen. Wir haben, das will ich damit ausdrücken, noch sehr viel Raum für Verbesserung, wir müssen weitergehen. Und wir sind bereit dazu. Natürlich ist das nicht so einfach. Schließlich braucht man sehr viel Zeit und Wissen und Forschung, um dorthin zu gelangen. [An dieser Stelle zeigte Schmitt einen kurzen lustigen Videoclip, in dem ein Astronaut gezeigt wurde, der auf den Mars tritt, und nachdem die Tür des Landefahrzeugs hinter ihm zugeschlagen ist, feststellt, daß er keinen Schlüssel dafür bei sich hat.] Das möchte ich noch betonen: Einfach ist es nicht. Man kann einen Menschen leicht in eine Erdumlaufbahn schicken; ich habe viele Astronauten als Freunde, sie können in ein Rettungsfahrzeug springen und nach etwa drei Stunden wieder zurück sein. Ihre Frau kann sie um drei Uhr nachmittags anrufen und fragen, was sie zum Abendessen haben wollen. Vom Mond kann man in einer Notaktion in drei Tagen zurück sein. Das ist also keine große Sache. Aber wenn man Menschen zum Mars schickt - ich habe noch nicht darüber gesprochen, aber ich habe viel an solchen Szenarien gearbeitet -, sind das mindestens sechs Monate hin und sechs Monate zurück. Und wenn man auf der Marsoberfläche arbeiten will, sind das entweder 40 Tage oder 500 Tage, wegen der Planetenkonjunktion. Und niemand will, daß die Leute da oben nur ein paar Wochen arbeiten. Wenn wir sie für soviel Geld dahin schicken, dann müssen sie dort 500 Tage lang arbeiten und dann zurückkehren. Das ist also eine wirklich große Sache. Und die Sicherheit ist dabei das wichtigste. Ich könnte ewig weiter darüber reden, aber wir müssen zum Ende kommen. Die Raumfahrt - das sage nicht ich, sondern mein Generaldirektor in der ESA -, die Raumfahrt ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Wenn wir es nicht machen, werden es unsere Kinder tun oder ein anderer, das können Chinesen sein oder Amerikaner oder sonst wer. Aber jemand wird es tun. Warum also sollten wir nicht jetzt anfangen? [Applaus.] |