Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße

Teil 4b: Regionale und kontinentale Verkehrskorridore

Von Hussein Askary und Dean Andromidas

Mit den in der letzten Ausgabe (Neue Solidarität 50/2014)

beschriebenen neuen positiven Entwicklungen kann die Situation auf Dauer

verändert werden. Es gibt eine ganze Reihe wichtiger Pläne für

Entwicklungskorridore im Nilbecken, von denen einige schon verwirklicht

werden, andere fertig vorliegen und wieder andere noch studiert werden. Einige

davon sind nationale Pläne, wie der ägyptische Entwicklungskorridor, den wir

in Teil 2 dieser Serie vorgestellt haben, andere haben einen regionalen oder

sogar kontinentalen Charakter und werden in diesem Teil beschrieben.

Die wichtigste Vision der Afrikanischen Union (AU) ist es, durch die

Transafrikanischen Autobahnen (Trans-African Highways, TAH) den Kontinent in

Nord-Süd- und Ost-West-Richtung zu vernetzen. Das TAH-Konzept wurde in den

1970er Jahren entwickelt. Es ist eine Kombination von neun großen

Verkehrskorridoren in Afrika, welche mehreren Zwecken dienen sollen:

Bild: AU

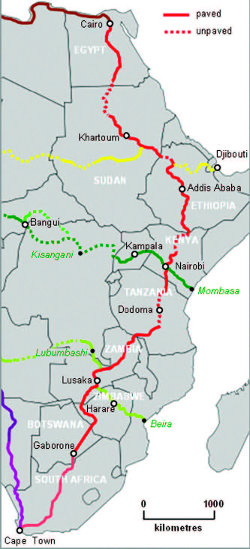

Abb. 1: Die Transafrikanische Autobahn Kairo-Kapstadt

Karte: Dr. Farouk El-Baz

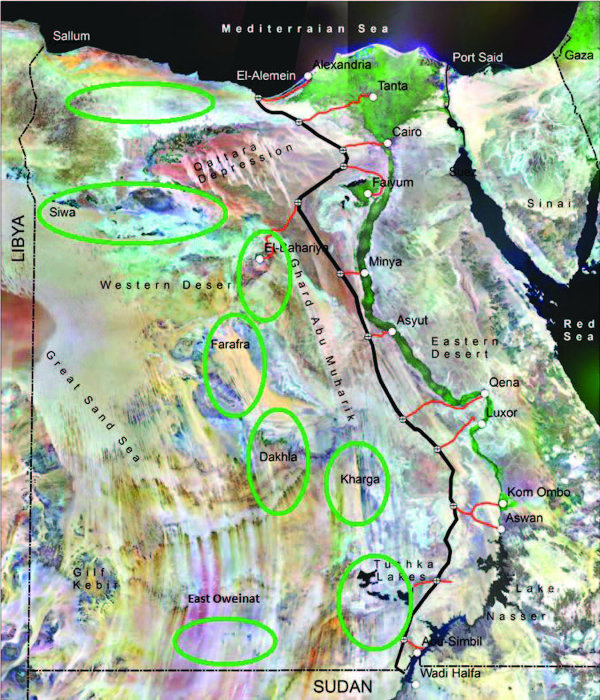

Abb. 2: Das von dem ägyptischen Wissenschaftler und Präsidentenberater Dr.

Farouk El-Baz vorgeschlagene Projekt „Neues Tal“

a) möglichst direkte Verkehrsverbindungen zwischen den wichtigsten Städten

des Kontinents schaffen,

b) politisch, wirtschaftlich und sozial die Integration und den

Zusammenhalt Afrikas fördern,

c) Straßenverbindungen zwischen wichtigen Regionen der Produktion und des

Verbrauchs auf dem Kontinent verfügbar zu machen.

Vier dieser neun Korridore verlaufen durch die Nilregion: die Verbindungen

Kairo-Kapstadt, Lagos-Mombasa, Dakar-N’Djamena-Dschibuti und Kairo-Dakar.

Diese Strecken sind wichtig für die Verbindungen zwischen den Anliegerstaaten

des Nil. Allerdings sind Straßen, wie schon (in Teil 4a) gesagt, kein

effizientes Mittel für den Transport über mittlere und längere Distanzen, dazu

müssen sie durch Eisenbahnen ersetzt oder ergänzt werden.

Wir geben im folgenden einen Überblick über die schon gebauten oder

geplanten Korridore in dieser Region.

1. Ägyptens Nord-Süd-Entwicklungskorridor

Der ägyptisch-amerikanische Weltraumwissenschaftler Dr. Farouk El-Baz, der

Ägyptens Präsident Abdul Fattah Al-Sisi als Wissenschafts- und

Wirtschaftsberater dient, hat einen Entwicklungskorridor vorgeschlagen, den

man als Startrampe für den Korridor Kairo-Kapstadt (Abbildung 1)

betrachten kann.

Die Ägypter sprechen bescheiden von einem „nationalen“

Entwicklungsprojekt - der Entlastung des dichtbevölkerten Niltals durch ein

mehrschichtiges Verkehrsnetz parallel dazu in der Westlichen Wüste -, aber das

Projekt hat regionale und kontinentale Bedeutung. Das „Neue Tal“ (Abbildung

2) sieht folgendes vor:

a) eine 1200 km lange Autobahn nach modernstem internationalen Maßstab vom

Westen Alexandrias bis zur Südgrenze Ägyptens;

b) davon abzweigend zwölf Ost-West-Strecken mit einer Gesamtlänge von etwa

800 km, um die Autobahn mit den Bevölkerungszentren am Nil zu verbinden;

c) eine Eisenbahn für den schnellen Transport, parallel zur Autobahn;

d) eine vom Toschka-Kanal abzweigende Wasserpipeline, um die

Trinkwasserversorgung entlang des Korridors sicherzustellen;

e) eine Hochspannungsleitung für die Stromversorgung.

Dieser ägyptische Korridor läßt sich leicht nach Süden in den

Sudan und bis zu den ostafrikanischen Großen Seen verlängern.

Wie in anderen afrikanischen Ländern herrscht auch im

Güterverkehr zwischen Ägypten und dem Sudan der Straßenverkehr vor. Aber bis

vor kurzem haben die politischen Differenzen zwischen den Regierungen der

beiden Länder sogar dieses sehr teure Verkehrsmittel behindert. Erst im August

dieses Jahres (2014) wurde der Grenzübergang Qastal fertiggestellt, über den

Assuan in Ägypten durch eine moderne Schnellstraße mit Wadi Halfa im Sudan

verbunden wird. Die Straße kreuzt den Toschka-Kanal, der ein Teil des

projektierten „Neuen Tals“ ist, und führt weiter bis Wadi Halfa. Sie verläuft

parallel zu der 550 km langen Fährverbindung zwischen Assuan und Wadi Halfa

über den durch den Assuandamm aufgestauten Nassersee (siehe Abschnitt über die

Binnenschiffahrt weiter unten). Nach ägyptischen Schätzungen kann der Handel

zwischen den beiden Ländern dank der Straße von 850 Mio. $ auf 2 oder sogar 3

Mrd.$ gesteigert werden.

Die Kosten des Transports von einer Tonne Gütern mit dem

Flugzeug sind sechsmal so hoch wie über die Straße. Aber der Bau von

Eisenbahnen würde die Kosten noch weiter senken und die Entwicklung dieser

abgelegenen und unterbevölkerten Regionen der beiden Länder beschleunigen. Das

ägyptische Eisenbahnnetz endet bisher in Assuan, das des Sudan in Wadi Halfa.

Die Eisenbahn nach Wadi Halfa ist eine Schmalspurbahn, die ursprünglich für

die britische Invasion des Sudan 1897 gebaut wurde. Sie muß dringend

modernisiert und auf die Standardspurweite umgestellt werden, um sie mit dem

ägyptischen Streckennetz kompatibel zu machen. Sie verläuft über 600 km nach

Atbara, wo eine 350 km lange Zweigstrecke nach Port Sudan am Roten Meer führt,

und über weitere 330 km bis Khartum nach Süden. Sie bildet das Rückgrat des

sudanesischen Eisenbahnnetzes. Die Strecke führt an mehreren Staudämmen und

Landwirtschaftsprojekten vorbei - entweder schon fertiggestellt wie der

Merowe-Damm, im Bau wie der Atbara-Damm, oder in Planung wie der Kajbar-Damm

nahe der Grenze zu Ägypten. Das macht die Route zu einem unverzichtbaren Teil

des Entwicklungskorridors, der die Wirtschaft des Landes und der Region auf

eine neue Stufe heben wird.

Die Eisenbahnen südlich von Khartum sind in ähnlichem Zustand

wie die Wadi-Halfa-Bahn. Die Hauptstrecke von Khartum nach Babanusa und Nyala

im Süden und Südwesten, wo das Streckennetz des Sudan endet, ist schlecht

erhalten und muß grundlegend erneuert werden. Die einzige Bahnverbindung in

den Südsudan führt von Babanusa nach Wau. Der Ausbau der Verkehrsverbindungen

in den Südsudan und die übrigen Nationen des Nilbeckens ist stark abhängig von

den politischen Beziehungen zwischen beiden Seiten, von der inneren Lage

zwischen den sich bekämpfenden Gruppen im Südsudan und ganz besonders von den

neuen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen, die durch die chinesische

Investition in den Lamu-Korridor (s.u.) entstehen werden.

2. Der Sudan-Dakar-Korridor

Vor der Abspaltung des Südsudan von der Republik Sudan 2011 war der Sudan

maßgeblich an den Bemühungen beteiligt, den Plan der Verbindung der ost- und

westafrikanischen Nationen durch ein modernes Eisenbahnnetz wiederzubeleben.

Das Projekt wurde vom Sudan 2005 beim Gipfeltreffen der Organisation für

islamische Zusammenarbeit (OIC) vorgelegt und im Mai 2008 beim OIC-Gipfel in

Dakar (Senegal) einstimmig beschlossen. Im Dezember 2009 gab es in Khartum

eine Konferenz der Verkehrsminister der OIC-Mitgliedstaaten über den Bau der

Dakar-Port Sudan-Bahn, wie sie inzwischen offiziell heißt. Aber fehlende

finanzielle Mittel und die instabile politische Lage im Sudan haben die

Umsetzung des Projekts bisher verhindert.

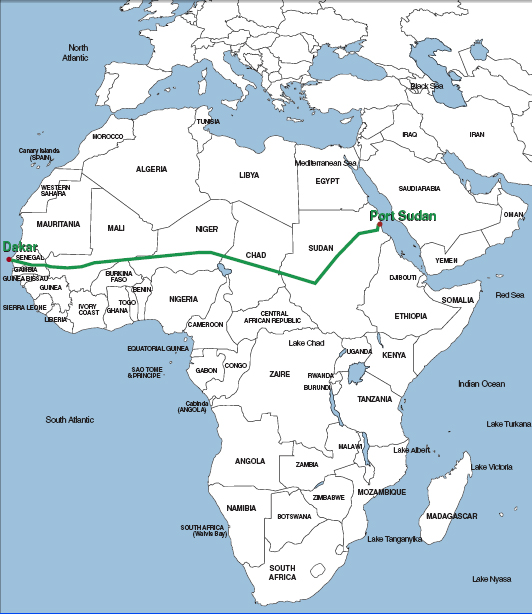

Karte: EIR

Abb. 3: Die geplante Bahnverbindung von Dakar im Senegal im Westen Afrikas

nach Port Sudan am Roten Meer

Die Dakar-Port Sudan-Bahn (Abbildung 3) ist ein transkontinentales

strategisches Verkehrs- und Infrastrukturnetz. Die Ost-West-Hauptstrecke

verbindet den Sudan, Tschad, Niger, Mali und Senegal. Durch Abzweigungen

sollen Dschibuti, Libyen, Uganda, Kamerun, Nigeria, Burkina Faso und Guinea

mit dieser Hauptstrecke verbunden werden. Wenn die Strecken Kairo-Khartum und

Dakar-Rabat fertiggestellt sind, besteht eine direkte Landverbindung zwischen

dem Mittelmeer, dem Roten Meer, dem Atlantik und dem Indischen Ozean. Es wird

eine integrierte wirtschaftlich-strategische Einheit für die Entwicklung des

Kontinents gebildet.

Dieses Eisenbahnnetz wird sich über 14.000 km erstrecken und sich mit

wichtigen Wasser- und Landwirtschaftsprojekten überschneiden, für die sich

Lyndon LaRouche und seine Bewegung schon seit Jahrzehnten einsetzen - wie etwa

das Transaqua-Projekt zur Leitung von Wasser aus dem Kongo über ein modernes

Kanalnetz zum Tschadsee. Das Projekt ist auch ein wichtiger Schritt zur

Stabilisierung der Region Darfur im westlichen Sudan, die unter dem

Bürgerkrieg bzw. Stellvertreterkrieg mit den vom Westen und vom Tschad

unterstützten sudanesischen Rebellen enorm gelitten hat. Mit der

Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Tschad und dem Sudan und dem

voranschreitenden Friedensprozeß mit den sudanesischen Rebellen in Darfur kann

auch diese Region in den Genuß der Vorteile dieses Entwicklungskorridors

gelangen.

Aber dazu müssen die Eisenbahnen des Sudan gründlich modernisiert und das

bestehende, kaum funktionsfähige Schmalspursystem auf die internationale

Standardspurweite umgestellt werden. Die Priorität muß dabei sein, die Strecke

Khartum-Port Sudan zu erneuern und weiter nach Babanusa und zur Hauptstadt der

Provinz Süddarfur - Nyala nahe der Grenze zum Tschad - auszubauen. Es laufen

schon in verschiedenen Teilen des Sudan mit chinesischer Unterstützung

Arbeiten zur Modernisierung des 5000 km langen Eisenbahnnetzes des Sudan,

einem der größten in Afrika. Aber bisher ist nicht geplant, es von der

Schmalspur auf die Standardspur umzustellen. Angesichts des enormen

internationalen politischen und wirtschaftlichen Drucks, der seit 30 Jahren

auf den Sudan ausgeübt wird, kann der Sudan diese gigantische Aufgabe nicht

mit eigenen Mitteln erfüllen, internationale Unterstützung ist unbedingt

notwendig.

Im März 2011 unterzeichnete der Tschad einen 7-Mrd.-$-Vertrag mit dem

chinesischen Konzern China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC),

um eine 1340 km lange Bahnstrecke zu bauen, die den Tschad mit Kamerun und dem

Sudan verbinden soll. Der Tschad begann 2003, mit Hilfe der US-Konzerne

ExxonMobil und Chevron und des malaysischen Ölkonzerns Petronas Rohöl zu

fördern. Eine 1070 km lange Pipeline wurde gebaut, um Öl durch Kamerun auf den

Weltmarkt zu exportieren. 2011 betrug die Rohölförderung 115.000 Faß täglich,

2012 etwa 105.000 Faß, wovon der größte Teil exportiert wird, um dem verarmten

Land dringend benötigte Einnahmen zu verschaffen.

Die China National Petroleum Corp. (CNPC) und die Regierung des Tschad

bauten gemeinsam die Raffinerie in N’Djamena mit einer Kapazität von 20.000

Faß Öl täglich, die 2011 den Betrieb aufnahm und den lokalen Markt mit

Erdölprodukten versorgt.

Diese zusätzlichen Einnahmen halfen dem Tschad, 2009 ein Programm zum Bau

von Infrastrukturprojekten einzuleiten. Aber das nationale Eisenbahnprogramm

mit den Verbindungen nach Kamerun und in den Sudan wird von China finanziert.

Der 5,6-Mrd.$-Plan sieht den Bau eines 1364 km langen Streckennetzes nach

chinesischen Standards vor, auf dem Dieselzüge mit Tempo 120 km/h fahren

sollen. China liefert auch die Lokomotiven und Waggons, die Arbeiten sollen

vier Jahre dauern.

Es sind zwei Strecken vorgesehen. Die östliche Linie wird 836 km lang sein

und von N’Djamena nach Adré an der Grenze zum Sudan führen. Im vergangenen

Jahr unterzeichneten China und der Sudan eine Vereinbarung über den Bau einer

rund 300 km langen Strecke über die Marra-Ebene im Westen Darfurs, um die

bisherige Endstelle Nyala mit dem Tschad zu verbinden. Die Südstrecke wird

über 528 km von der Hauptstadt N’Djamena nach Moundou an der Grenze zu Kamerun

führen. In Kamerun müssen dann weitere 250 km gebaut werden, um in Ngaoundéré

die Verbindung zum Eisenbahnnetz Kameruns herzustellen. Dem Vernehmen nach hat

Kamerun inzwischen einen nationalen Eisenbahn-Entwicklungsplan ausgearbeitet,

um ein modernes Bahnnetz mit Standardspurweite zu schaffen. Das Programm wurde

in Zusammenarbeit mit den südkoreanischen Unternehmen Korpec und Chunsuk

Engineering ausgearbeitet, nun sollen Machbarkeitsstudien durchgeführt werden.

Ein wesentliches Element des Programms sind Verbindungen zu den Nachbarländern

Nigeria, Tschad und Kongo.

3. Der Lamu-Korridor

Der Lamu-Korridor - seine offizielle Bezeichnung ist Transportkorridor

Lamu-Südsudan-Äthiopien (LAPSSET) - ist ein regionales

Verkehrsinfrastrukturprojekt, das die landeingeschlossenen Staaten Südsudan

und Äthiopien in das ostafrikanische Verkehrsnetz einbindet. Das Projekt

umfaßt eine ganze Reihe von Komponenten, darunter:

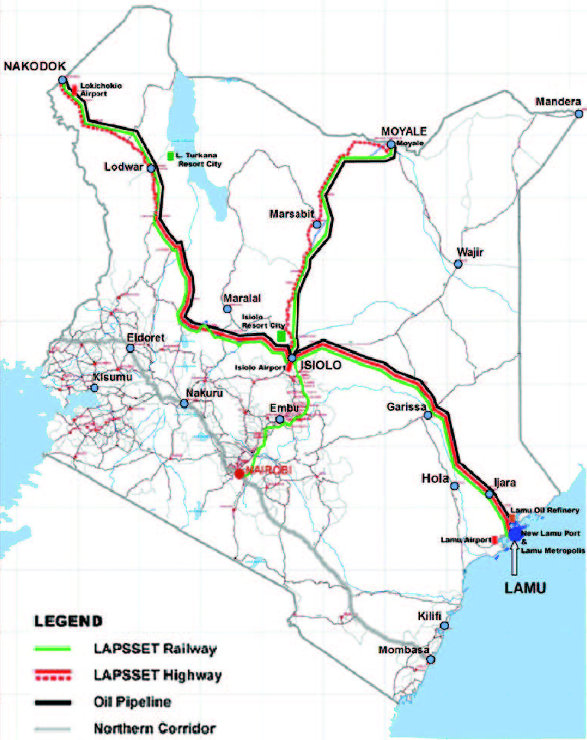

Karte: Wikimedia Commons

Abb. 4: Der Verkehrskorridor Lamu-Südsudan-Äthiopien (LAPSSET)

- ein Tiefseehafen mit 32 Liegeplätzen in Manda Bay bei Lamu in

Kenia;

- eine Eisenbahn mit Standardspurweite von Lamu nach Juba im Südsudan

mit einer Abzweigung von Isiolo über Moyale nach Addis Abeba;

- zweispurige Autobahnen von Lamu über Isiolo nach Juba und von Isolo

über Moyale nach Addis Abeba;

- Ölpipelines vom Südsudan nach Lamu und von Äthiopien nach Lamu, die

dem Südsudan eine Alternative zum Export von Rohöl durch den Sudan zum Hafen

Port Sudan am Roten Meer eröffnen;

- eine Ölraffinerie in Lamu;

- Glasfaserkabel;

- drei Flughäfen (in Lamu, Isiolo und Turkana) sowie

- drei Ferienzentren (in Lamu, Isiolo und Turkana).

Der Lamu-Korridor (Abbildung 4) gehört zu den größten

Infrastrukturprojekten in Afrika, die Kosten werden auf 24,5 Mrd.$ geschätzt,

was hauptsächlich die Regierungen von Kenia, Äthiopien und Südsudan

finanzieren werden. Ein Teil des Projekts soll durch internationale Kredite

finanziert werden, doch angesichts der ablehnenden Haltung des Westens

gegenüber solchen Entwicklungsprojekten werden die Gelder vermutlich aus China

und den BRICS-Staaten kommen. Das Projekt soll 2018 fertiggestellt werden.

Im neuen Hafen von Lamu werden extrem große („Capesize“) Frachtschiffe

ankern können. Er wird den überfüllten Hafen Mombasa entlasten und den

Warenstrom im Im- und Export erleichtern.

Am 2. August unterzeichneten die Kenia Ports Authority und die China

Communications Construction Co. (CCCC) einen Vertrag über den Bau des neuen

Hafens Lamu. Am Vortag waren die Regierungschefs von Kenia, Uganda, Südsudan

und Äthiopien in Nairobi zusammengekommen, um über die Finanzierung des

Lamu-Korridors zu sprechen. Die Bauarbeiten haben im September begonnen.

4. Die Nord-Süd-Wirtschaftsachse

Neben Straßen und Eisenbahnen bildet der Transport durch See- und

Binnenschiffahrt das dritte Standbein des kombinierten Frachtverkehrs. Man

sieht in entwickelten Regionen der Welt wie Europa, daß dort die Küsten- und

Binnenschiffahrtswege eine wesentliche Rolle für die Effizienz eines

Wirtschaftssystems spielen. Die entwickeltsten Länder Europas profitieren von

ihrem dichten Netz von Kanälen und Flüssen, die diese miteinander und mit den

großen Häfen des Kontinents wie Rotterdam, Antwerpen und Hamburg

verbinden.

Obwohl es sich um eine langsamere Form des Verkehrs handelt als der

Transport über Straßen und Eisenbahnen, ist der Transport entlang der Küsten,

über Flüsse und Kanäle äußerst effizient - die Kosten liegen bei nur einem

Zehntel des LKW-Transports und sind nur halb so hoch wie bei im Bahnverkehr.

Die für den Nil geeigneten Schiffstypen erlauben den Transport von 40

LKW-Ladungen und mehr.

Wegen der mangelnden Infrastrukturentwicklung in der Nilregion ist die

Flußschiffahrt dort stark unterentwickelt und wird viel zu wenig genutzt, was

zu den hohen Transportkosten in der Region beiträgt. Der Ausbau der Fluß- und

Kanalinfrastruktur für die Binnenschiffahrt ergänzt sich mit Projekten zur

Nutzung des Wassers im Nilbecken für landwirtschaftliche, urbane und

industrielle Zwecke. Ein offensichtliches Beispiel ist der 60 km lange

Hauptbewässerungskanal des Toschka-Projekts, dessen Querschnitt doppelt so

groß ist wie der des Rhein-Main-Donau-Kanals. Die Sperrwerke, die die

Wasserzufuhr für die Bewässerung regeln, regeln gleichzeitig auch den

Wasserstand des Flusses, was für die Schiffahrt notwendig ist. Auch

Wasserkraftwerke bilden einen integralen Bestandteil dieser Strukturen.

Die Seefahrtkomponente beginnt an der Mittelmeerküste und dem Eingang zum

Suezkanal und führt 2200 km weit durch das Rote Meer und 8000 km weiter vom

Golf von Aden entlang der afrikanischen Küste des Indischen Ozeans. Die

zahlreichen Häfen entlang dieser Küste bilden nicht nur Tore nach Asien und

anderen Kontinenten, sondern auch eine Nord-Süd-Achse, die zur Vernetzung der

Volkswirtschaften der Region beiträgt.

An dieser Küste gibt es relativ gute Häfen, wie etwa Port Suez am südlichen

Eingang zum Suezkanal, den Hafen Sochna am Roten Meer in Ägypten und Port

Sudan im Sudan, und Dschibuti am Eingang zum Roten Meer, dem wichtigsten Hafen

für den Handel mit dem landeingeschlossenen Äthiopien. Mombasa in Kenia und

Daressalam in Tansania sind moderne Häfen, die Häfen in Eritrea und Somalia

sind jedoch schlechter ausgebaut. Wie oben erläutert, bauen die Chinesen

gerade in Lamu in Kenia nahe der somalischen Grenze einen neuen Hafen.

Viele dieser Häfen haben zwar relativ moderne Anlagen, sind aber

überlastet, und sie müssen erweitert und modernisiert werden. Das größere

Problem ist jedoch die schlechte Infrastruktur, insbesondere bei den

Bahnverbindungen ins Binnenland, weshalb sich die Fracht in den Häfen staut

und eine schnelle Be- und Entladung der Schiffe verhindert wird.

Nur die ägyptischen Häfen Alexandria und Damiette am Nildelta liegen an

schiffbaren Flüssen, in diesem Falle dem Nil.

Der längste Fluß der Welt

Der Nil ist mit mehr als 6800 km Länge der längste Fluß der Welt, er ist

fast dreimal so lang wie die gesamte Rhein-Main-Donau-Wasserstraße von

Rotterdam an der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Das Nilbecken geht im Süden

in die Region der Großen Seen in Ostafrika über.

Der Nil hat zwei Quellflüsse, den Blauen Nil und den Weißen Nil, die bei

Khartum im Sudan zusammenfließen. Der Blaue Nil entspringt dem Tanasee, der in

1829 m Höhe im abessinischen Hochland im Nordosten Äthiopiens liegt, und

fließt von dort aus durch steile Schluchten zunächst nach Südosten, dann nach

Süden und schließlich nach Nordwesten in den Sudan, wo er bei Khartum in den

Weißen Nil mündet, von wo aus der Nil weiter nordwärts in Richtung Mittelmeer

fließt. Aufgrund der zahlreichen Wasserfälle und Stromschnellen im Hochgebirge

ist der Blaue Nil nicht schiffbar.

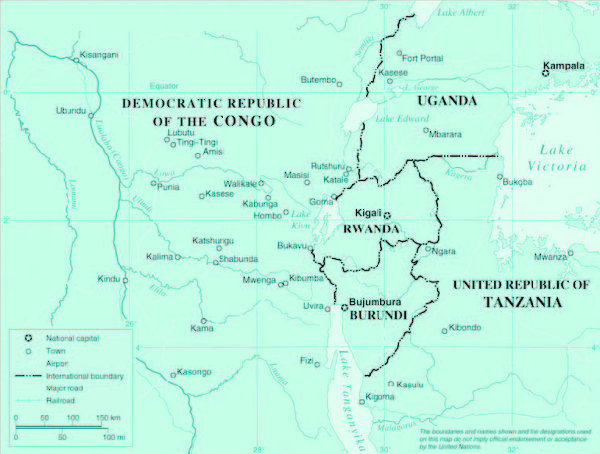

Karte: UN

Abb. 5: Die Region der Großen Seen im Osten Afrikas

Der Weiße Nil entströmt dem Victoriasee im Grenzgebiet zwischen Uganda,

Tansania und Kenia. Er ist mit 68.000 km2 Fläche der größte See

Afrikas und der zweitgrößte Süßwassersee der Welt, und er gehört zu den Großen

Seen Ostafrikas, die wiederum Teil des Systems des Großen Afrikanischen

Grabens sind (Abbildung 5).

Westlich und südlich des Victoriasees liegt eine Kette von Seen, von Norden

nach Süden: der Kyogasee, der Albertsee, der Edwardsee, der Kivusee, der

Tanganjikasee und weiter südlich der Malawisee. Durch diese Seen ist das

Nilbecken verbunden mit Uganda, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda,

Burundi, Kenia, Tansania und sogar Malawi und Sambia.

Der Tanganjikasee reicht mehr als 600 km weit nach Süden, wo er an den

Nordosten Sambias grenzt. Wenn man der Grenze zwischen Tansania und Sambia 300

km weiter nach Osten folgt, gelangt man nach Malawi und zur Nordspitze des

Malawisees, der sich weitere 600 km nach Süden erstreckt und dort direkt an

Mosambik grenzt, das ebenfalls am Indischen Ozean liegt und eine Landbrücke

nach Südafrika darstellt.

Anders als die Großen Seen in Nordamerika sind diese Seen nicht durch

Kanäle miteinander verbunden. Aber sie liegen in einer der fruchtbarsten

Regionen Afrikas und bilden daher Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung.

Sie dienen schon jetzt als regionale Schiffahrtswege, aber sie müssen durch

Ausbau und moderne Häfen aufgewertet und an das Straßen- und Bahnnetz

angeschlossen werden, damit sie Teil des Nord-Süd- und Ost-West-Verkehrsnetzes

werden können.

Kommen wir zurück zum Weißen Nil, der in der Nähe von Jinga am Nordufer des

Victoriasees dem See entströmt und von dort, verstärkt durch Zuflüsse von

Westen und Osten, nach Norden fließt. Er überschreitet bei Nimule die Grenze

zum Südsudan und fließt dann weiter nach Norden, bis bei Khartum der Blaue Nil

in ihn mündet. Der Nil fließt dann weiter nach Norden durch den Nassersee und

vom Assuandamm weiter durch Ägypten nach Kairo und zu seinem riesigen Delta am

Mittelmeer. Leider ist der Nil nicht auf der ganzen Länge schiffbar. Ihn

komplett schiffbar zu machen, wäre wegen der topographischen Gegebenheiten

eine sehr große Herausforderung für die Ingenieurskunst.

Die Schiffahrt auf dem Nil beginnt erst in der südsudanesischen Hauptstadt

Juba und führt von dort bis Khartum. Im weiteren Verlauf verhindern

Stromschnellen und Wasserfälle sowie der Merowedamm die Schiffahrt, bis zum

südlichen Ende des Nassersees. Dieser Südabschnitt des Nil, wie er genannt

wird, ist mehr als 1700 km lang. Für den Südsudan, der kaum Straßen oder

Eisenbahnen hat, ist er der verläßlichste Verkehrsweg. Sein Ausbau wäre eine

große Hilfe beim Bau der Straßen und Eisenbahnen, die entlang seines Laufs

benötigt werden.

Die Fertigstellung des 370 km langen Jongleikanals zur Umgehung der

Sudd-Sümpfe zwischen Bor und Malakai würde die Schiffbarkeit enorm verbessern.

Wie schon in Teil 3 unserer Serie (Neue Solidarität 42-43/2014)

beschrieben, soll der Kanal den Sudd teilweise entwässern und die Region in

einen Brotkorb verwandeln, wobei das Fluß- und Kanalnetz als wichtige

Verkehrsarterie dienen würde.

Unterhalb von Khartum bis zur Südspitze des Nassersees verhindern mehrere

Stromschnellen die Schiffbarkeit. Der Nassersee selbst ist auf 550 km Länge

bis zum Assuandamm schiffbar, und hinter diesem ist der Strom auf weiteren

1200 km Länge schiffbar bis zum Mittelmeer.

In Ägypten bildet der Nil drei Hauptwasserstraßen. Die erste ist der 960 km

lange Stromabschnitt von Assuan bis Kairo, der am Fuß des Assuandamms beginnt.

Bei Kairo tritt der Nil in sein Delta ein und teilt sich. Ein Arm des Stroms

fließt nach Nordosten zum Hafen Damiette am Mittelmeer, von wo die Schiffe

leicht nach Port Said am Suezkanal gelangen.

Der zweite Arm führt über den 118 km langen Nubariakanal nach Alexandria,

Ägyptens wichtigstem Hafen, über den zwei Drittel der Ex- und Importe

abgewickelt werden. Die Verbesserung dieser Wasserstraße steht weit oben auf

der Prioritätsliste, nicht bloß für den Verkehr, sondern auch zur Bewässerung

von Teilen des Deltas.

Schließlich gibt es noch den Ismailiakanal, der vom Norden Kairos nach

Ismailia direkt am Suezkanal führt. Er dient vor allem der Bewässerung und

bringt außerdem Süßwasser in die Kanalzone. Er ist für die auf dem Nil

verwendeten Schiffstypen zu schmal, aber derzeit wird untersucht, wie man den

Kanal beträchtlich ausbauen könnte. Wenn man ihn für die Schiffahrt ausbaut,

würde Ismailia zu einem wichtigen Umschlagsplatz für Fracht, die für Kairo

oder andere Orte am Nil bestimmt ist.

Der Neue Suezkanal

In Ägypten werden derzeit innerhalb des Landes mehr als 90% der Güter auf

Straßen transportiert. Die Ägypter wissen, daß sich das ändern muß und daß der

einzige Weg dazu im Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Entwicklung der

Schiffahrt liegt. Die ägyptische Regierung ist entschlossen, den Nil ganz zu

einer Nord-Süd-Achse zu entwickeln, nicht nur innerhalb Ägyptens, sondern auch

weiter nach Süden, um ihn in den großen Industrie- und Logistikkomplex zu

integrieren, der mit dem Projekt des Neuen Suezkanals entsteht.

Am Roten Meer und an der Küste des Indischen Ozeans wird die regionale

Küstenschiffahrt weiterentwickelt. Es werden neue Schiffahrtsverbindungen

geschaffen, um die Region zu vernetzen. So hat die ägyptische Regierung

beispielsweise die Fährverbindungen von Port Suez über das Rote Meer nach

Saudi-Arabien wieder aufgenommen.

Für den Nil hat die Regierung einen umfassenden nationalen Plan

ausgearbeitet, um ihn auf der gesamten Länge innerhalb des Landes auszubauen

und zu entwickeln, um die Bewässerung, Trinkwasserversorgung und die

Schiffbarkeit zu verbessern. Entlang des gesamten Stroms sind zahlreiche neue

Binnenhäfen geplant.

Der Investmentfonds Qalaa Holdings, der hierbei die Führung übernommen hat,

konzentriert sich auf Investitionen in die Infrastruktur und will das gesamte

Becken bis hinab nach Uganda entwickeln. Der Fonds hat eine Konzession

erworben, um die Rift-Valley-Eisenbahn in Kenia, Uganda und Tansania zu

betreiben. Diese noch von den britischen Kolonialherren gebaute Eisenbahn war

völlig verwahrlost, aber das Unternehmen hat sie deutlich verbessert und

erwägt sogar ihre Verlängerung bis Juba, wo ein Anschluß an die

Binnenschiffahrt auf dem Weißen Nil möglich ist.

In Ägypten baut Qalaa eine Handelsflotte von 100 motorisierten Frachtern

auf in der Absicht, die Binnenschiffart auf dem Strom und den Kanälen stark

auszuweiten.

Zusätzlich zur Entwicklung des großen Industrie- und Logistikkomplexes in

der Suezkanal-Zone, worüber wir im 1. Teil dieser Serie (Neue

Solidarität 37/2014) berichteten, hat die ägyptische Regierung soeben

angekündigt, daß sie in Damiette ein Zentrum für die Getreide- und

Nahrungsmittellogistik von Weltrang aufbauen will, das die gesamte Region

beliefern soll. Premierminister Ibrahim Mehleb nannte es „ein nationales

Großprojekt, das nicht weniger wichtig ist als das Suezkanal-Projekt“. Geplant

ist, den Hafen so auszubauen, daß dort Schiffe mit einer Ladung von 150.000 t

Getreide abgefertigt werden können, hinzu kommen Anlegestellen für die

kleineren Fluß- und Kanalschiffe. Das Projekt soll die Kapazität der

ägyptischen Häfen von heute 2,5 Mio. t auf 10 Mio. t vergrößern. Gleichzeitig

sollen dort nahrungsmittelverarbeitende Betriebe angesiedelt werden.

Schlußbemerkung

Indem die ägyptische Regierung längst aufgegebene Entwicklungsprogramme

wieder anpackt, hat sie im Land eine Welle des Optimismus ausgelöst, die ganz

Afrika erfassen kann. Aber das läßt sich von der gewaltigen weltweiten

Veränderung, die sich seit einigen Jahren vollzieht, nicht trennen. Die

Initiativen Chinas und der BRICS-Gruppe zur Schaffung der Grundlage für eine

neue Weltordnung auf der Grundlage wirtschaftlicher Kooperation und Achtung

der Souveränität und Unabhängigkeit aller Nationen haben den Weg für diese

wichtigen Entwicklungen bereitet.

Wie die hier berichteten Fakten deutlich machen, hat China vor Ort bereits

zahlreiche bahnbrechende bilaterale und multilaterale Verträge über Projekte

zur wirtschaftlichen Entwicklung der Nationen des Nilbeckens und Ostafrikas

geschlossen. Leider verfolgen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und ihre

Verbündeten in Europa schon lange eine Politik der „kreativen Zerstörung“

gegenüber Afrika. Der Krieg in Libyen 2011, in dem von Saudi-Arabien und Katar

unterstützte Al-Kaida-Gruppen Seite an Seite mit der NATO kämpften, hat dieses

Land in Schutt und Asche gelegt, und die Kämpfe haben sich inzwischen auf

Mali, Algerien und Nigeria ausgeweitet.

Die Unterstützung der Regierung Obama für die Muslimbruderschaft in Ägypten

hätte auch dieses Land beinahe in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt. Nun

kämpft Ägypten im Sinai im Osten gegen die Terroristen und muß gleichzeitig

die von Libyen ausgehende Terrorgefahr abwehren.

Die gescheiterte Politik des Westens am Horn von Afrika hat in den letzten

Jahrzehnten mit Somalia einen gescheiterten Staat hervorgebracht, der nicht

nur im Innern blutet, sondern auch international zu einer Bedrohung für die

Sicherheit geworden ist, besonders für Kenia, aber auch für die

internationalen Handelsrouten im Arabischen Meer und im Golf von Aden vor der

somalischen Küste, wo Piratenbanden operieren. Die mit Al-Kaida verbundene

somalische Terrorgruppe Al-Schabab hat ihre Terroranschläge in Kenia

verstärkt, seit dieses Land mit China Verträge über den Bau des Hafens von

Lamu und des Lamu-Korridors abgeschlossen hat. Somalia ist kein hoffnungsloser

Fall, aber seine Rettung ist nur im Rahmen der Wende in den internationalen

Beziehungen und der realen Entwicklung der umliegenden Region erreichbar.

Der Optimismus in Ostafrika muß auch nach Westafrika und in den ganzen

übrigen Kontinent verbreitet werden - und dazu muß verhindert werden, daß sich

das Ebola-Virus von Westafrika nach Osten ausbreitet. Alle internationalen

Bemühungen sind darauf auszurichten, die Bedrohung durch Ebola einzudämmen und

zu beseitigen - zusammen mit der eigentlichen Ursache, nämlich der

Unterentwicklung der Region. Und dazu brauchen wir, wie Helga Zepp-LaRouche

kürzlich bei der Konferenz des Schiller-Instituts in Deutschland wieder

erklärte, eine neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung.