Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße

Teil 4a: Die Integration der Verkehrsinfrastruktur im Nilbecken

Von Hussein Askary und Dean Andromidas

Wenn wir Epidemien wie Ebola, Hungersnöte und Massenflucht aus Afrika in

der Zukunft verhindern wollen, dann brauchen wir neben einer internationalen

Mobilisierung gegen die schreckliche Ebola-Epidemie in Westafrika auch einen

dauerhaften und umfassenden Entwicklungsansatz. Mit den Entwicklungen in

Ägypten, Äthiopien und nun auch Nationen weiter südlich am Nil (siehe Teile

1-3, Neue Solidarität 37, 38 und 42-43/2014) sieht man jetzt in

Ostafrika und am Nilbecken nach einer langen, finsteren Nacht einen

Hoffnungsschimmer am Horizont. Aber dieser Prozeß muß aufrechterhalten und

durch internationale Maßnahmen unterstützt werden, damit er nicht im Keim

erstickt wird, so wie die großen Träume der Afrikaner von Unabhängigkeit und

Entwicklung in den 1960er Jahren im Blut der afrikanischen Völker und ihrer

besten Staatsmänner ertränkt wurden. Was danach kam, war eine endlose Abfolge

von Bürgerkriegen, Hungersnöten, Epidemien und ein indirekter Massenmord des

transatlantischen Systems an den Afrikanern durch das systematische Verweigern

moderner Technik und medizinischer Versorgung. Gleichzeitig verlor Afrika

Arbeitskräfte durch die Massenflucht nach Europa, Rohstoffe, für die im

Austausch Waffen kamen, und enorme Geldsummen, die Diktatoren und Kriegsherren

in britische und schweizerische Banken und Finanzinstitute schafften.

Nun aber entsteht mit den Initiativen der BRICS-Staaten (Brasilien,

Rußland, Indien, China und Südafrika) die konkrete Aussicht auf die „neue,

gerechte Weltwirtschaftsordnung“, für die sich Lyndon LaRouche und seine

internationale Bewegung seit Jahrzehnten einsetzen, und Afrika ist nicht

länger Geisel seiner alten Kolonialherren und deren heutigen Instrumenten der

Versklavung, wie Weltwährungsfonds (IWF), Weltbank und „grüne“ Organisationen

wie der World Wildlife Fund.

Mit der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Staaten und der von China

initiierten Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) wurde ein neuer

Entwicklungsansatz ins Leben gerufen, der ganz anders ist als der von Weltbank

und IWF, dafür aber den besten amerikanischen und europäischen Traditionen

(wie der von Franklin Roosevelt und von Charles de Gaulle) ähnlich ist.

Die Maßeinheit des Handelns

Die regionale Integration gehört seit den 1960er Jahren schon immer zur

Strategie der afrikanischen Nationen für die wirtschaftliche Transformation,

und es wurden dazu internationale Vereinbarungen geschlossen wie z.B. der

Lagos-Aktionsplan (1980) und der Vertrag von Abuja (1991). Aber sie wurden nie

verwirklicht. Das kann sich nun jedoch ändern. Für Afrika ist die Afrikanische

Union (AU) die natürliche Einheit der infrastrukturellen und politischen

Integration. Aber die regionalen Strukturen müssen Teil einer Vision der AU

werden, die von realwirtschaftlichen Überlegungen ausgeht, nicht von

ideologischen, religiösen, ethnischen, politischen oder auch

finanziell-monetären.

Eine Strategie für wirtschaftliche Entwicklung muß die Fähigkeit der Region

verbessern, eine „realwirtschaftliche Wirkungseinheit“ zu schaffen, wie Lyndon

LaRouche es nennt. In seinem Aufsatz „Das Eine ist der Ursprung seiner Teile“

(Neue Solidarität 2/2008) erklärt LaRouche:

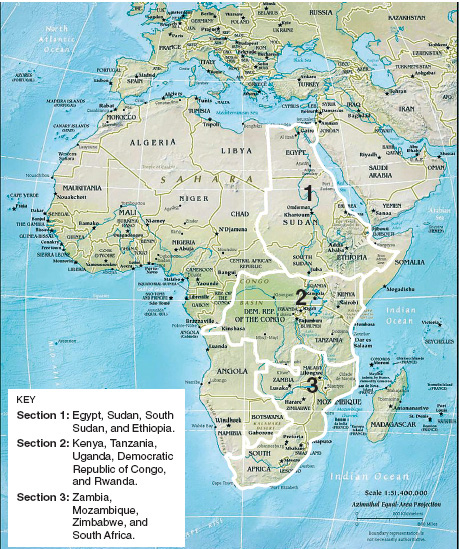

Abb. 1: Die drei Abschnitte des Nord-Süd-Korridors

Abb. 2: Die zehn Staaten des Nilbecken

„Die Maßeinheit des Handelns besteht dabei im relativen Anstieg oder

Rückgang der potentiellen relativen Bevölkerungsdichte der jeweiligen

einzelnen oder kombinierten Systeme als interagierendes Ganzes. Diese

Wirkungseinheit ist im wesentlichen ,Wernadskijisch’, d.h. dies ist ein sowohl

kultureller als auch physischer Anstieg oder Rückgang der potentiellen

relativen Bevölkerungsdichte pro Kopf und pro Quadratkilometer der

betreffenden nationalen, kontinentalen oder globalen Gesamtsysteme. Die

entsprechende Handlungsweise liegt in jener Fähigkeit des individuellen

menschlichen Geistes, die den menschlichen Geist von den Tieren unterscheidet

und die Menschheit als eine Kategorie definiert, die in Begriffen der

Noosphäre, nicht bloß der Biosphäre handelt.“

Dabei spielt die Infrastruktur im allgemeinen und die Verkehrsinfrastruktur

im besonderen eine entscheidende Rolle. In diesem Teil unseres Berichtes

beschreiben wir die entscheidende Triade der notwendigen Infrastrukturprojekte

für den Verkehr: Straßen, Eisenbahnen und Wasserstraßen in der Region des

Nilbeckens.

Schaffung einer starken Nord-Süd-Achse

Das Nilbecken und Ostafrika sind Teil einer potentiell sehr mächtigen

Nord-Süd-Entwicklungsachse, welche die beiden am weitesten entwickelten, an

den entgegengesetzten Enden des Kontinents liegenden Länder, nämlich Ägypten

und Südafrika, miteinander verbinden könnte. Die natürlichen Umgrenzungen

dieser Achse sind im Osten das Rote Meer und der Indische Ozean, im Nordwesten

die Weiten der Sahara-Wüste, im Südosten das Kongobecken in Zentralafrika, im

Norden Ägypten und im Süden Südafrika.

Diese Achse läßt sich in drei Abschnitte unterteilen (Abbildung1 und

2):

Die nördliche Region umfaßt Ägypten, Nord- und Südsudan und Äthiopien.

Letzteres bildet die Ostgrenze des Nilbeckens und blickt auf das Rote Meer,

den Golf von Aden und den Indischen Ozean, hat jedoch keinen direkten Zugang

zu diesen Meeren, weil Eritrea, Dschibuti und Somalia dazwischen liegen. In

Äthiopien liegt auch die Quelle des Blauen Nil am Tana-See.

Den zweiten Teil der Achse bildet Ostafrika mit Kenia und Tansania am

Indischen Ozean und Uganda, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und

Burundi im Landesinnern. Diese Region bildet den sogenannten Östlichen Graben

mit den Großen Seen Afrikas, von denen der größte, dem der Weiße Nil

entspringt, leider immer noch nach der britischen Königin Victoria benannt

ist.

Den dritten Abschnitt bildet die Ostflanke des südlichen Afrika mit Sambia,

Mosambik, Simbabwe und Südafrika.

Mit seinem großen Reichtum an Wasser, fruchtbarem Land, Mineralien, Öl- und

Gasvorkommen und ungenutztem Wasserkraftpotential sowie einer großen und

jungen Bevölkerung ist das Nilbecken und Ostafrika gut aufgestellt, im 21.

Jahrhundert zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Kraft aufzusteigen. Bisher

jedoch sind diese Ressourcen weitgehend ungenutzt, sie müssen besser

organisiert, vereinheitlicht und vereint werden, um aus den verschiedenen

Ressourcen den größtmöglichen Nutzen ziehen zu können.

So kann man beispielsweise mit einem „multimodalen“ Verkehrsnetz die

Produktivität aller dieser Volkswirtschaften verbessern und den Aufwand an

Zeit, Energie und Arbeitskraft verringern. Ein multimodales Verkehrsnetz ist

eine Kombination von zwei oder mehr Verkehrsmitteln - Straßenverkehr,

Eisenbahnen, Schiffsverkehr und/oder Lufttransport -, durch die eine

integrierte Transportkette entsteht, welche die jeweiligen Vorteile der

verwendeten Verkehrsmittel nutzt.

Das charakteristischste Element eines solchen Systems sind

Umschlagsterminals, die ihm Schnelligkeit und Effizient verleihen, wenn die

Fracht, beispielsweise Container (aber nicht Massengüter wie Öl, Holz oder

Getreide) in kürzester Zeit und mit dem geringsten Aufwand vom Schiff auf den

Zug oder einen LKW umgeladen werden. Darüber hinaus können Absender und

Empfänger den Weg des Containers und seine Position über digitale Systeme aus

der Ferne verfolgen. Man benötigt hierzu u.a. standardisierte Größen von

Containern, Kränen und Bahnspurweiten, damit die Güter mit der Bahn durch

verschiedene Länder und Terminals verfrachtet werden können. Darunter müssen

auch Kühlcontainer und Kühllager sein - ein ganz wesentlicher Faktor für den

Transport landwirtschaftlicher Güter in diesem Teil der Welt, weil bisher ein

Großteil davon auf dem Weg zu den Märkten verdirbt.

Nichts davon ist im Becken des Nil vorhanden, außer in begrenztem Umfang in

Ägypten, wo internationale Fracht umgeschlagen wird. Ägypten nimmt hier eine

besondere Rolle ein, denn es ist sowohl ein Teil der Eurasischen Landbrücke

als auch - durch den Suezkanal - ein Teil der Maritimen Seidenstraße, und es

ist über das Mittelmeer mit Europa verbunden. Außerdem hat Ägypten über die

Halbinsel Sinai eine Landverbindung nach Asien.

Das koloniale Erbe

Die bestehenden Verkehrsnetze in der Region wurden in der Kolonialära dazu

geschaffen, den Reichtum dieser Länder an Mineralien und Agrarprodukten nach

Übersee auszuführen, sie sollten aber keine Verbindungen zwischen diesen

Ländern herstellen. Die Briten und anderen Kolonialherren benutzten die

Eisenbahnen, um die Region zu plündern, und die Bahnen haben unterschiedliche

Spurweiten, nicht bloß in verschiedenen Ländern, sondern oft auch innerhalb

desselben Landes. Doch selbst diese, für die Entwicklung der Länder nur

beschränkt nützlichen Bahnen wurden aus Mangel an Instandhaltung und

Investitionen weitgehend aufgegeben. In Kenia ist nur noch die Hälfte von

einst 2730 km Gleisanlagen in Betrieb.

Die Eisenbahn ist das kostengünstigste Verkehrsmittel für den Transport von

Massengütern über größere Landstrecken, und sie ist gut geeignet für den

Transport von Containern zwischen den Seehäfen und den Städten im

Landesinneren. Die zehn Staaten des Nilbeckens haben zusammengenommen ein

Eisenbahnnetz von 23.059 km. Indien hat im Vergleich dazu 115.000 km und China

103.000 km Eisenbahnstrecken (2013). In Burundi und Ruanda gibt es überhaupt

keine Eisenbahn. Die Bahnen in der Region sind im allgemeinen sehr

ineffizient, sie haben lange Fahr- und Wartezeiten und arbeiten weit unter

ihrer Kapazität. Am häufigsten wird die Schmalspurweite von 1,067 m verwendet,

außer in Ägypten, wo man die breite (europäische) Standardspurweite von 1,435

m nutzt. Die Bahnen haben meistens nur ein einziges Gleis mit einer

beschränkten Achslast und niedrigen Geschwindigkeiten. Keines der nationalen

Bahnnetze ist für Verbindungen über Landesgrenzen hinweg angelegt, sie sind

also auch im besten Fall nur Inseln.

Alle diese Hindernisse und Unzulänglichkeiten und das koloniale Erbe

verhinderten eine durch wirtschaftliche Verflechtungen geförderte politische

Integration dieser Nationen. Damit gäbe es ganz andere Voraussetzungen für

Konfliktlösung und Frieden, anstelle der grenzüberschreitenden Konflikte und

Intrigen, die immer wieder zu furchtbaren Massakern an Menschen in der Region

geführt haben.

Landeingeschlossen

Die Tatsache, daß die meisten Nationen im Nilbecken landeingeschlossen

sind, hat die wirtschaftliche Entwicklung und die Integration dieser Nationen

mit anderen Regionen behindert. Neben der von außen erzwungenen mörderischen

Wirtschafts- und Militärpolitik leiden die Länder des oberen Nilbeckens vor

allem unter den hohen Kosten des Straßenverkehrs und der Logistik, die ihre

wirtschaftlichen Möglichkeiten stark einengen. Weil der Transport innerhalb

und zwischen diesen Ländern meist mit Lastwagen über sehr schlecht gebaute und

instandgehaltene Straßen abgewickelt wird, gehören die Transportkosten in

dieser Region zu den höchsten weltweit.

Besonders groß sind die Herausforderungen für die Hälfte der Nationen des

Nilbeckens, die landeingeschlossen sind: Ruanda, Burundi, Uganda, die

Demokratische Republik Kongo, Südsudan und Äthiopien. So betragen

beispielsweise die Kosten für den Transport eines Containers mit Düngemitteln

von Singapur zum Hafen Alexandria in Ägypten 4000 $, zum Hafen Mombasa in

Kenia 5000 $, nach Kampala in Uganda 8400 $, nach Kigali in Ruanda 10.400 $

und nach Bujumbura in Burundi 10.600 $ (Quelle: Maersk 2011/Nile Basin

Initiative).

Noch wichtiger ist, daß der Handel und Transfer von Gütern und Maschinen

zwischen Nachbarländern - der Integration und wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung fördert - enorm darunter leidet, daß die Verkehrsverbindungen

zwischen diesen Nationen nicht standardisiert oder überhaupt nicht existent

sind. Das Fehlen billiger und effizienter Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen

durch Eisenbahn- und Schiffahrtswege hat die wirtschaftliche Integration in

der Region des Nilbeckens massiv behindert.

So gehen beispielsweise zwei Drittel der ägyptischen Exporte in der

Nilregion nach Sudan und Südsudan, aber nicht einmal 1% in die acht weiter

flußaufwärts gelegenen Nationen! Von den Exporten des Sudan gehen nur 2,2% in

diese Länder. Ähnlich machen die Importe aus den Nationen des Nilbeckens nach

Ägypten nur 0,6% aller Importe aus - im Sudan sind es 12%, in Äthiopien

3%.

China baut Wirtschaftskorridore

Während einer Rundreise durch mehrere afrikanische Länder beschrieb Chinas

Premierminister Li Keqiang im Mai 2014 eine optimistische Vision eines von

China unterstützten industriellen und infrastrukturellen Wachstums auf dem

afrikanischen Kontinent. Die Reise begann in Äthiopien und endete in Kenia,

und sie führte durch Nigeria, Chinas drittgrößten Handelspartner in Afrika,

und Angola, den größten afrikanischen Handelspartner. Anders als westliche

Medien frustriert und nervös berichteten, ging es Li nicht in erster Linie

darum, Rohstoffe einzukaufen. Er setzte sich vielmehr dafür ein, Chinas

industrielle Investitionen und von China unterstützte

Infrastrukturinvestitionen in Afrika auszuweiten - eine Politik, die den

Lebensstandard heben und Afrika in eine neue wirtschaftliche Geometrie bringen

wird.

In seiner Rede am Sitz der Afrikanischen Union im äthiopischen Addis Abeba

betonte Li am 5. Mai, eines von Chinas Zielen sei die Verwirklichung des

Traumes, alle afrikanischen Hauptstädte durch Hochgeschwindigkeitsbahnen

miteinander zu verbinden, um die panafrikanische Kommunikation und Entwicklung

zu fördern. China habe in dem Bereich Technik von Weltrang entwickelt, sagte

Li, und sein Land sei bereit, mit Afrika zusammenzuarbeiten, um diesen Traum

wahr zu machen. Direkt gegen alle diejenigen gerichtet, die solche Projekte

für „utopisch“ halten, sagte er, mit Chinas Unterstützung sei dies sehr wohl

ein machbares Ziel.

Dies ist das erste Mal, daß sich ein führendes Land der Welt für einen Plan

zu einem schnellen industriellen und infrastrukturellen Aufbau Afrikas

einsetzt, seit Lyndon LaRouche 1979 eine Studie erstellen ließ, in der ein

schneller Aufbau von Infrastruktur - u.a. ein kontinentales Eisenbahnnetz,

ehrgeizige Wasserprojekte und Kernkraftwerke - und Industrie in Afrika

beschrieben und gefordert wurde.

Wie wir in diesem Bericht zeigen werden, bildet China tatsächlich die

Speerspitze beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Nilbecken.

Das bedeutendste Ereignis während Lis Rundreise war die Unterzeichnung

eines Abkommens in Kenia am 11. Mai 2014 zwischen der chinesischen Delegation

und den Staatschefs der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) über den Bau einer

Eisenbahn in Kenia von der Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean zur

Hauptstadt Nairobi für umgerechnet 3,8 Mrd.$. Dies ist aber nur der erste

Abschnitt einer Strecke, die letztlich nach Uganda, Ruanda, Burundi und

Südsudan weiterführen wird. Unter der Vereinbarung finanziert Chinas

Export-Import-Bank 90% der Kosten dafür, die verfallenen Gleise aus der

britischen Kolonialzeit durch eine 609 km lange Bahnstrecke mit

Standardspurweite zu ersetzen. Kenia wird die übrigen 10% finanzieren. Der Bau

soll unter der Leitung der China Communications Construction Co. (CCCC) noch

in diesem Jahr beginnen und nach dreieinhalb Jahren fertiggestellt werden.

Die Reisezeit auf der neuen Linie Mombasa-Nairobi soll sich damit von

derzeit zwölf Stunden Fahrt auf überlasteten, von Schlaglöchern übersäten

Straßen auf etwa vier Stunden reduzieren. Güterzüge sollen die bisher rund 36

Stunden lange Fahrt in nur noch 8 Stunden bewältigen können, was auch

bedeutet, daß die Frachtkosten um 60% sinken werden.

Wenn die Strecke Mombasa-Nairobi fertiggestellt ist, sollen die Bauarbeiten

weitergehen, um die größte Volkswirtschaft Ostafrikas mit den Hauptstädten

Kampala (Uganda), Kigali (Ruanda), Bujumbura (Burundi) und Juba (Südsudan) zu

verbinden.

An der feierlichen Unterzeichnung nahmen neben Li und dem kenianischen

Präsidenten Uhuru Kenyatta auch Ugandas Präsident Yoweri Museveni, Ruandas

Präsident Paul Kagame, Südsudans Präsident Salva Kiir und hochrangige

Vertreter Burundis und Tansanias teil. „Dieses Projekt demonstriert, daß es

eine gleichberechtigte Kooperation zum gegenseitigen Nutzen zwischen China und

den ostafrikanischen Ländern gibt, und die Eisenbahn ist ein sehr wichtiger

Teil der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur“, sagte Premierminister Li.

Präsident Kenyatta sagte, das Projekte „beruht auf gegenseitigem Vertrauen“,

Kenia habe „in China einen ehrenwerten Partner gefunden“. Und mit einem

Seitenhieb auf die westlichen Nationen sagte Museveni: „Wir sind froh, zu

sehen, daß sich China auf die eigentlichen Inhalte der Entwicklung

konzentriert... Sie halten uns keine Vorträge darüber, wie wir vor Ort unsere

Regierungen führen sollen.“

Das Abkommen ist Teil einer ganzen Serie von Vereinbarungen, die China

geschlossen hat, um Entwicklungskorridore zu schaffen, die Ostafrikas

Volkswirtschaften ins 21. Jahrhundert katapultieren. Diese Projekte sind der

Korridor vom Hafen Lamu nach Südsudan und Äthiopien (LAPSSET-Projekt), der

schon erwähnte Nordkorridor und der Zentralkorridor. Sie alle gehören zum

„Ostafrikanischen Eisenbahn-Generalplan“, einem Vorschlag zur Erneuerung

bestehender Bahnen in Tansania, Kenia, Uganda und ihrer Verlängerung nach

Burundi, Ruanda, Südsudan und Äthiopien, sowie weiterer Verbindungen nach

Nord- und Westafrika durch die Demokratische Republik Kongo, den Sudan und

Ägypten (Abbildung 3).

Karte: EAC/CPCS Transcom

Abb. 3: Die Projekte des Ostafrikanischen Eisenbahn-Generalplans

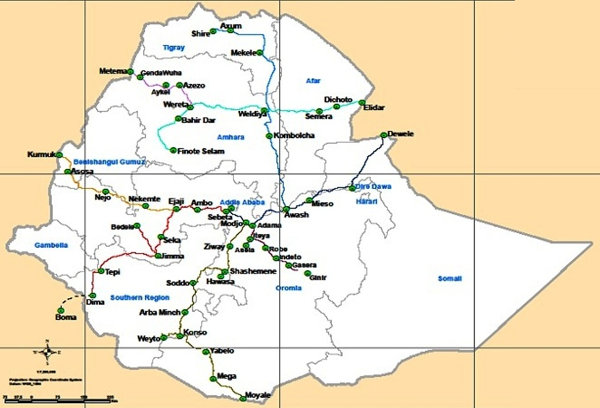

Karte: ERC

Abb. 4: Die Projekte des Fünfjahresplans für Wachstum und Transformation

der äthiopischen Regierung

Der Abschlußbericht über diesen Generalplan, den die Ostafrikanische

Gemeinschaft in Auftrag gegeben hatte, wurde 2009 vom kanadischen Unternehmen

CPCS Transcom aus Ottawa erstellt. Aber wie viele andere Projekte in Afrika

blieb er in der Schublade liegen, weil die westliche Welt keine Unterstützung

und Finanzierung geben wollte - bis dann China auftrat. Die Kosten dieser

Projekte - bis zu 40 Mrd. $, vielleicht noch mehr - übernehmen nun

offensichtlich weitgehend China und andere BRICS-Staaten wie Indien, das

ebenfalls Interesse daran zeigt, die Entwicklung Ostafrikas zu unterstützen.

Und alle Projekte sollen schon 2018 vollendet sein! Das bedeutet, daß

Ostafrika in den kommenden Jahren eine der größten Baustellen der Welt sein

wird, mit neuen Industrie- und Wirtschaftszonen und Handelszentren, die als

Ableger dieser Hauptprojekte entstehen werden.

China wird in mehreren Ländern gleichzeitig Eisenbahnen mit

Standardspurweite bauen. 2013 unterzeichnete die staatliche China Harbor

Engineering Co. (CHEC) einen 8-Mrd.-$-Auftrag der ugandischen Regierung für

Modernisierung und Ausbau der bestehenden Strecken von Malaba an der Grenze zu

Kenia nach Kampala (von Osten nach Westen) sowie von Malaba nach Gulu mit

Verlängerung nach Nimule an der Grenze zum Sudan (von Südosten nach Norden).

Die Bahn hat die Standardspurweite, wo der Abstand zwischen den Innenkanten

der Gleise 1,435 m beträgt. Von dort soll das Bahnnetz nach Juba im Südsudan

verlängert werden. Das Projekt ist Teil des Nordkorridors der EAC. Als Teil

des Vertrags wird die CHEC eng mit dem Pionierkorps der ugandischen Armee

zusammenarbeiten, das sich an der Ausführung der Arbeiten beteiligt, und sie

wird auch in Uganda eine Technische Hochschule zur Ausbildung weiterer

Armeeangehöriger als Ingenieure und Techniker aufbauen.

Die CHEC hat bekanntgegeben, daß auch die Regierung des Südsudan das

Unternehmen ausgewählt hat, das Eisenbahnnetz des Landes zu modernisieren und

erweitern.

Auch Äthiopien hat chinesische Unternehmen engagiert, um sein Eisenbahnnetz

in Standardspurweite auszubauen. Innerhalb von 3-5 Jahren will Äthiopien eines

der modernsten Bahnnetze Afrikas haben. 2011 schloß die staatliche Äthiopische

Eisenbahngesellschaft (ERC) zwei Vereinbarungen mit chinesischen Unternehmen,

um ein Streckennetz von 4744 km Länge aufzubauen. Dieses Netz wird 50

städtische Zentren in allen Bundesstaaten Äthiopiens sowie an den Grenzen zu

Sudan, Kenia und Dschibuti miteinander verbinden. Das Vorhaben ist Teil des

Fünfjahresplans für Wachstum und Transformation (GTP) der äthiopischen

Regierung (Abbildung 4).

Im Dezember des gleichen Jahres unterzeichnete die ERC einen Vertrag mit

der China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) über den Bau der 339 km

langen Eisenbahnstrecke Mieso-Dire Dawa-Dewele als Teil des Eisenbahnprojekts

Addis-Abeba-Dire Dawa- Dschibuti. Die Verlegung der Gleise begann im Mai

dieses Jahres und die Strecke soll schon 2015 fertiggestellt werden. Die

Gesamtlänge der elektrifizierten Eisenbahnstrecke beträgt 740 km, und sie wird

den Transport von Gütern und Passagieren von der äthiopischen Hauptstadt zum

Hafen Tadjoura im benachbarten Dschibuti ermöglichen. Die Reisezeit zwischen

den beiden Endpunkten wird sich bei einer vorgesehenen Reisegeschwindigkeit

von 120 km/h auf weniger als zehn Stunden halbieren. In der Anfangsphase

werden 540 km der Strecke zunächst nur eingleisig gebaut.

Dschibuti ist heute das wichtigste Tor Äthiopiens zu den internationalen

Märkten, weil dieses durch den Eritreisch-Äthiopischen Krieg, der 1998 begann,

seinen Zugang zum eritreischen Hafen Assab am Roten Meer verloren hat. Aber

der Bau der Eisenbahn bedeutet nicht bloß die Schaffung eines Handelsweges,

sondern er ist Teil eines Entwicklungsplans für das äthiopische Hinterland.

Indien, ein weiteres Mitglied der BRICS, hat sich im Juni 2013 durch eine

300-Mio.-$-Kreditlinie der indischen Export-Import-Bank an diesem

äthiopisch-dschibutischen Projekt beteiligt.

Im Juni 2012 haben die ERC und die CCCC auch einen 1,5-Mrd.-$-Vertrag über

den Bau einer 268 km langen Bahnstrecke im Norden Äthiopiens unterzeichnet.

Die Strecke wird von Mekelle-Woldya nach Hara Gebeya führen. Das Projekt

verbindet den Norden des Landes mit der Strecke Addis Abeba-Dschibuti.

Alle diese Fortschritte im Nilbecken und in Ostafrika zeigen, daß

tatsächlich der Wille besteht, in friedlicher Zusammenarbeit zwischen diesen

Nationen einen wirklichen Entwicklungsprozeß in Gang zu setzen. Dank der

Beteiligung Chinas sind auch die notwendigen Mittel vorhanden, dies zu

verwirklichen. Und deshalb man muß auch nicht um die Erlaubnis oder die

Finanzierung des Weltwährungsfonds, der Weltbank, der USA oder der EU bitten,

die bei der gegenwärtigen Einstellung des Westens auch gar nicht bereit wären,

sich an einem so großen Aufbauprogramm zu beteiligen.

Straßennetz

Derzeit ist der Straßenverkehr die vorherrschende Transportart in der

Nilregion. 80% des Güterverkehrs und 90% des Passagierverkehrs in der Region

werden über Straßen abgewickelt. Bei den über Straßen transportierten Gütern

handelt es sich meist um landwirtschaftliche Produkte und lokal hergestellte

Waren, wie etwa Mais und anderes Getreide, Mehl, Zucker, Reis, Bier, Kaffee,

Tee, Tabak, Salz, Gips, Kalkstein, Zement, Erdölprodukte, Silikate und

gewalztes Eisen. Im internationalen Verkehr exportiert man Waren wie Kaffee,

Leder und Felle, Fisch, Tabak, Baumwolle, Ölsaaten, Getreidemehl, Mineralien

und Gemüseprodukte auf die Weltmärkte, aus dem Ausland kommen Erdölprodukte,

Zement, Weizen, Palmöl, Eisen und Stahl, Kleidung, Zucker, Keramikfliesen und

Motorfahrzeuge. Der Transport erfolgt meistens durch Lastwagengespanne und

Tankfahrzeuge. Wie schon erwähnt, ist dies mit hohen Transportkosten verbunden

und sehr ineffizient.

In der Nilregion gibt es etwa 650.000 km Straßen, was sieben

Straßenkilometer pro 100 km2 entspricht. Das ist sehr wenig im

Vergleich zu anderen Entwicklungsregionen wie Lateinamerika (12 km je 100

km2) und Asien (18 km je 100 km2). Noch dramatischer ist

der hohe Anteil der unbefestigten Straßen: der Südsudan hat nur 7000 km

Straßen, und davon sind ganze 1% befestigt. Ruanda hat 12.000 km Straßen,

davon 8% befestigt, Uganda 41.000 km (4%), Kenia 160.000 km (7%). Den höchsten

Anteil befestigter Straßen hat Ägypten mit 73% von insgesamt 65.000 km

Straßen. In der ganzen Region sind nur 86.600 km Straßen befestigt.

Das wachsende Frachtvolumen auf großenteils unzureichenden Verkehrswegen

führt zu immer größerer Überlastung der Wege und einem weiteren Verfall der

ohnehin schon schlechten Straßen. Die meisten Straßen werden nur sehr schlecht

instandgehalten, weshalb viele in der Regenzeit unpassierbar sind. Der

Südsudan, wo es jedes Jahr zu großen Überschwemmungen kommt, hat den größten

Anteil an Straßen, die in der Regenzeit nicht benutzbar sind. Die Zahl der

Verkehrsunfälle in der Region ist sehr hoch. Außerdem leidet der

Straßenverkehr auch daran, daß die zulässige Achslast der LKW oft

überschritten wird, was den Verfall der Straßen noch weiter beschleunigt,

zudem an Verzögerungen insbesondere in den Seehäfen, an Fahrzeugwaagen,

Grenzkontrollstellen und Umschlagsplätzen im Landesinneren, was alles die

Transportkosten erhöht.

Die Kosten des Straßentransports von Massengütern (pro 1000 km gerechnet)

liegen um das Drei- bis Vierfache über den Kosten des Transports mit

Eisenbahnen oder Binnenschiffen - zum Teil sogar noch höher. Außerdem sind die

Möglichkeiten, die Kosten durch Mengensteigerung zu verringern, sehr begrenzt.

All dies behindert die Industrialisierung der Länder und die

Effizienzsteigerung ihrer Landwirtschaft.

wird fortgesetzt