Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße

- Teil 3 -

Von Hussein Askary und Dean Andromidas

„Ihr seid alle jung im Geiste“, erwiderte der [ägyptische] Priester, „denn

ihr tragt in ihm keine Anschauung, welche aus alter Überlieferung stammt, und

keine mit der Zeit ergraute Kunde. Der Grund hiervon aber ist folgender: Es

haben schon viele und vielerlei Vertilgungen der Menschen stattgefunden und

werden auch fernerhin noch stattfinden, die umfänglichsten durch Feuer und

Wasser...

Von derselben [Vernichtung durch Feuer] werden dann die, welche

auf Gebirgen und in hochgelegenen und wasserlosen Gegenden wohnen, stärker

betroffen als die Anwohner der Flüsse und des Meeres, und so rettet auch uns

der Nil, wie aus allen andern Nöten, auch dann, indem er uns auch aus dieser

befreit. Wenn aber wiederum die Götter die Erde, um sie zu reinigen, mit

Wasser überschwemmen, dann bleiben die, so auf den Bergen wohnen, Rinder- und

Schafhirten, erhalten; die aber, welche bei euch in den Städten leben, werden

von den Flüssen ins Meer geschwemmt; dagegen in unserem Lande strömt weder

dann noch sonst das Wasser vom Himmel herab auf die Fluren, sondern es ist so

eingerichtet, daß alles von unten her über sie aufsteigt. Daher und aus diesen

Gründen bleibt alles bei uns erhalten und gilt deshalb für das

Älteste...“

– Platon, Timaios1

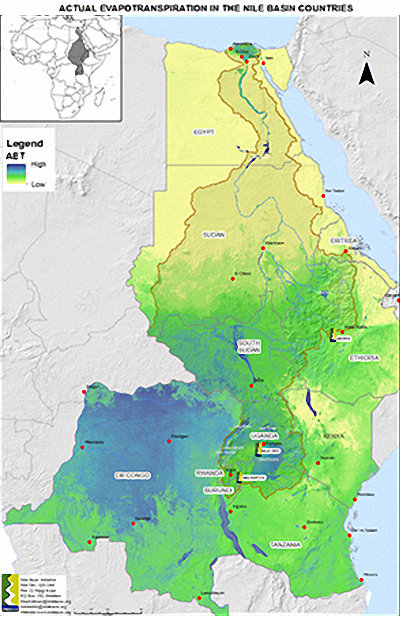

Karte: UNEP/Philippe Rekacewicz

Abb. 1: Im Einzugsbereich des Nil liegen acht afrikanische Staaten

Es hat seine Gründe, daß die Ägypter besorgt sind, wenn von Staudämmen oder

anderer Wasserinfrastruktur in der Region der Großen Seen Ostafrikas und am

Oberlauf des Nil die Rede ist. Diese Wiege der antiken Zivilisation verdankte

ihre Existenz schon immer dem Wasser des Nil, und das wird auch so bleiben.

Wie schon im zweiten Teil dieser Serie erwähnt wurde (Neue Solidarität

38/2014), sind die Ägypter daher auch besorgt über die Entscheidung

Äthiopiens, am größten Quellfluß des Nil, dem Blauen Nil, den Großen

Äthiopischen Renaissance-Damm (GERD) zu bauen.

Ägypten ist fast völlig vom Nilwasser abhängig; das teilt es sich mit

sieben anderen afrikanischen Staaten (Abb. 1), von denen jeder seinen

eigenen Bedarf und seine eigenen Entwicklungspläne hat. Das Abkommen von 1959

über die Nutzung des Nilwassers zwischen dem Sudan und Ägypten gibt diesen

beiden Ländern das Recht, 85% der jährlichen Wasserführung des Nil am

Zusammenfluß von Weißem Nil und Blauem Nil (bei der sudanesischen Hauptstadt

Khartum) zu nutzen. Demnach kann der Sudan 18,5 Mrd. m3 Wasser

nutzen, und Ägypten 55,5 Mrd. m3. Die Zahlen sind jedoch

irreführend, weil fast achtmal mehr Wasser verdunstet oder ungenutzt

abfließt.

Dieses Abkommen wurde zu einem Streitpunkt, denn die anderen

Anliegerstaaten des Nil fordern ein neues Abkommen, das die Nutzungsrechte

gerechter zwischen den Staaten aufteilt. Das eigentlich Entscheidende ist aber

nicht „gerechte Aufteilung“, sondern die richtige Entwicklung der

Wasserressourcen, damit der Wasserbedarf und die zukünftigen

Entwicklungsbedürfnisse aller Anliegerstaaten gedeckt werden.

Das Abkommen von 1959 kam zustande, nachdem Ägypten und der Sudan sich von

der Kolonialherrschaft des Britischen Empire befreit hatten, und folgte dem

Vorbild, das die Verwaltung des anglo-ägyptischen Sudan 1929 mit der ebenfalls

unter britischer Oberherrschaft stehenden Regierung des Königreichs Ägypten

geschlossen hatte. Darin war nicht nur festgelegt, daß Ägypten und der Sudan

48 Mrd. m3 bzw. 4 Mrd. m3 des Nilwassers

nutzen durften, Ägypten wurde auch das Recht vorbehalten, die Wasserführung

des Nil in den Staaten am Oberlauf zu beobachten und „gegen jedes Bauprojekt,

das seine Interessen beeinträchtigen würde, ein Veto einzulegen“.

1999 einigten sich alle Anlegerstaaten des Nil auf die Nilbecken-Initiative

(NBI),2 die einen partnerschaftlichen Mechanismus schaffen soll, um

den Strom in kooperativer Art und Weise zu entwickeln, substantiellen

wirtschaftlichen Nutzen zu teilen und regionalen Frieden und Sicherheit zu

fördern. Aber der Mangel an Entwicklung und die zahlreichen politischen

Konflikte in dieser Region behinderten diese Initiative.

2010 unterzeichneten auf Initiative Äthiopiens vier der acht Staaten des

Nilbeckens - Äthiopien, Ruanda, Tansania und Uganda - trotz hartnäckigen

Protestes Ägyptens und des Sudan einen neuen Vertrag über eine gerechtere

Aufteilung des Nilwassers. „Dieses Abkommen nützt uns allen und schadet keinem

von uns“, sagte Äthiopiens Minister für die Wasservorkommen, Asfaw Dingamo.

„Ich bin fest davon überzeugt, daß alle Länder des Nilbeckens das Abkommen

unterzeichnen werden.“ Burundi und die Demokratische Republik Kongo waren bei

den Treffen nicht vertreten, die kenianische Regierung übermittelte eine

Unterstützungserklärung.

Damit Afrika und speziell die Nationen des Nilbeckens die Hoffnung ihrer

Völker auf Frieden und Entwicklung erfüllen, die zu geringe Modernisierung

überwinden und die durch Armut, Mangel an Bildung und Kämpfe um „begrenzte

Ressourcen“ verursachten Kriege (die nur anglo-amerikanischen und anderen

fremden Interessen dienen) beenden können, muß sich die Beziehung der

menschlichen Gesellschaft zu der sie umgebenden Natur ändern. Die Zivilisation

darf nicht länger der Willkür der „Götter“ und den Kräften der Natur

ausgeliefert sein. Die Menschheit ist die einzige bekannte kreative Gattung im

Universum, und sie ist mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, mit denen sie

die Naturkräfte beherrschen und zu ihrem legitimen Vorteil nutzen kann.

Außerdem haben diese Nationen jetzt dank dem Entstehen einer neuen,

gerechten Weltwirtschaftsordnung unter dem gewachsenen Einfluß der

BRICS-Gruppe - Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika - und der von

ihr gegründeten Neuen Entwicklungsbank (NDB) und dem damit eingeläuteten Ende

der Vorherrschaft der rassistischen Politik der Briten und anderer westlicher

Einflüsse eine wirkliche Chance, aus der Asche der jahrzehntelangen

Bürgerkriege und der Unterentwicklung aufzuerstehen.

Geometrische statt lineare Entwicklung

So wird beispielsweise in fast allen „akademischen“ Schriften und Berichten

internationaler Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, das Nilwasser

als ein geschlossenes System mit einer begrenzten Wassermenge und einem

begrenzten Entwicklungspotential behandelt. Bei diesen linearen Berechnungen

der Wasser- und Landressourcen wird ignoriert, daß der Mensch mit

entsprechendem Wissen schöpferisch eingreifen und mit Hilfe der Technik diese

Ressourcen verändern und ihre Wirkung vervielfachen kann. Man sieht im

Gegenteil in den Menschen, deren Anzahl und Bedürfnisse geometrisch zunehmen,

eine Belastung der natürlichen Ressourcen, welche nach der menschenfeindlichen

Theorie von Thomas Malthus, dem Hauswissenschaftler des Britischen Empires,

höchstens arithmetisch zunehmen. Das spiegelte sich, meist unbewußt, in vielen

„wissenschaftlichen“ Papieren wider, die bei Konferenzen zur Wasserfrage, an

denen der Verfasser teilgenommen hat,3 vorgetragen wurden.

Die Bevölkerung der Nationen des Nilbeckens und Ostafrikas hat sich seit

den 1960er Jahren von rund 100 Mio. auf heute rund 400 Mio. Menschen

vervierfacht. Internationale Umwelt- und Finanzinstitutionen sehen darin eine

Katastrophe, aber ein denkender Mensch sollte es als eine große Quelle des

Wohlstands betrachten.

Die linearen „Fakten“ sind folgende, nimmt man die üblichen Angaben, etwa

von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

(FAO):

Der Nil ist mit einer Länge von schätzungsweise 6852 km der längste Fluß

der Welt, er fließt von Süden nach Norden und quert auf diesem Weg 35

Breitengrade. Er speist sich aus zwei Flußsystemen: zum einen dem Weißen Nil,

dessen Quellen auf dem Plateau der äquatorialen Seen liegen (Burundi, Ruanda,

Tansania und Uganda, manchmal werden auch Kenia und die Demokratische Republik

Kongo hinzugerechnet), und zum anderen dem Blauen Nil, dessen Quellen im

äthiopischen Hochland und am Tanasee in 2100 m Höhe liegen.

Die Quellen des Weißen und des Blauen Nil liegen in Feuchtregionen, in

denen die Niederschläge zwischen 1200 und 2600 mm im Jahr schwanken, was im

Vergleich zu anderen Regionen der Welt ziemlich viel ist. Aber der jährliche

Durchschnitt für das gesamte Nilbecken liegt nur bei 650 mm/Jahr. Das liegt

daran, daß hier auch die Trockenregion miteingeschlossen ist, die im Sudan

(bis zur Abspaltung des Südsudan durch das Referendum von 2011 das der Fläche

nach größte Land Afrikas) beginnt und sich bis zur Mittelmeerküste Ägyptens

hinzieht.

Der Sudan läßt sich in drei Niederschlagsregionen einteilen: den extrem

feuchten Süden, wo die jährlichen Niederschläge zwischen 1200 und 1500 mm im

Jahr betragen, die fruchtbaren Lehmebenen, in denen jährlich zwischen 400 und

800 mm Regen fallen, und die Wüste im Norden des Sudan, wo jährlich im Schnitt

bloß 20 mm Niederschlag fallen. Weiter im Norden, in Ägypten, liegen die

Niederschläge sogar unter 20 mm - oder wie der ägyptische Priester in Platons

Timaios sagt: Das Wasser kommt von unten, aber niemals von oben.

Die Gesamtfläche des Einzugsbereichs des Nil beträgt 3,2 Mio.

km2, das entspricht 10,3% der gesamten Fläche Afrikas. Wie schon

erwähnt, fällt der größte Teil der Niederschläge in der Region der

äquatorialen Seen, im Südsudan sowie im äthiopischen Hochland. Die

Gesamtniederschläge über dem Einzugsgebiet werden auf 800-1000 Mrd.

m3 geschätzt. Davon gehen fast 70% durch Verdunstung wieder

verloren. Der Anteil von Sudan und Ägypten zusammen liegt unter 10%.

Was bei diesen „linearen“ Fakten neben der enormen Verdunstung ebenfalls

nicht berücksichtigt wird, ist die Tatsache, daß es bei den Regenfällen und

der Wasserführung des Blauen Nil und anderer Nebenflüsse wie dem Atbara - im

Gegensatz zur fast gleichmäßigen Wasserführung des Weißen Nil - zwischen der

Regenzeit (Juli-September) und der Trockenzeit (November-Juni) dramatische

Unterschiede gibt. Die steigende Wasserführung des Blauen Nil verursacht

gewöhnlich katastrophale Überschwemmungen im Sudan und eine zunehmende

Verschlammung der Staubecken hinter Staudämmen wie Roseires und Chaschm

Al-Girba. Die Wasserführung des Blauen Nil muß also dringend reguliert werden,

um die mit diesen starken Schwankungen verbundenen Risiken zu reduzieren und

das Wasser an sich und die Stromerzeugung daraus besser zu nutzen.

Außerdem würde der Bau von Staudämmen am Blauen Nil und am Atbara (auch

Schwarzer Nil genannt) die für Ägypten verfügbare Wassermenge letztendlich

sogar vergrößern, weil in dieser Region mit ihrem gemäßigten Klima nur 3% der

Wassermenge verdunsten, während es am Assuan-Stausee fast 16% sind. Anderseits

hätte Ägypten nicht mehr den Vorteil des zusätzlichen Wassers in den

Hochwasserjahren, das dann nicht mehr im Assuansee zurückgehalten würde,

sondern in den Reservoirs am Blauen Nil, d.h. dem derzeit im Bau befindlichen

Großen Äthiopischen Renaissance-Damm.

Der Mangel an Wasserinfrastruktur hat ironischerweise zur Folge, daß es in

dieser wasserreichen Region wegen der starken jahreszeitlichen Schwankungen

der Niederschläge immer wieder zu großer Wasserknappheit kommt. Es fehlt an

Möglichkeiten, Wasser in den Zeiten des Überflusses zurückzuhalten, um es in

Zeiten der Knappheit nutzen zu können. Die künstlich angelegten Wasservorräte

beliefen sich nach Angaben der Nilbecken-Initiative bis vor kurzem in

Äthiopien auf bloß 47 m3 pro Einwohner, in Kenia auf 114

m3 und in Tansania auf 142 m3 - im Vergleich zu 6150

m3 in Nordamerika oder 4100 m3 in Australien.

Auch hier ist also das eigentliche Problem nicht, wieviel „natürliche

Ressourcen“ verfügbar sind, sondern, wie die Gesellschaft diese Ressourcen

durch Anwendung von Wissenschaft und Technik optimal nutzen kann. Die

technischen Methoden sind nichts neues, sie existieren in der

industrialisierten Welt seit mehr als hundert Jahren, aber in Afrika hat man

sie nicht zugelassen. Sogenannte Umweltschutzorganisationen,

Nichtregierungsorganisationen sowie Finanzinstitutionen wie Weltbank und

Weltwährungsfonds wurden in den letzten Jahrzehnten dazu benutzt, solche

Entwicklungsmaßnahmen in Afrika systematisch zu verhindern - genauso wie es im

19. und 20. Jahrhundert die Kolonialmächte getan hatten.

Verluste durch Verdunstung

Eine weitere nichtlineare Betrachtungsweise, um die Verfügbarkeit von

Wasser für die flußabwärts gelegenen Nationen wie Ägypten und den Sudan zu

verbessern, ist die Möglichkeit, die Verdunstung von Wasser aus der Region der

äquatorialen Seen zu reduzieren, bevor es den Nordsudan erreicht. Die

Verdunstung und die Transpiration (Freisetzung von Wasserdampf durch

Pflanzen), beispielsweise am Victoriasee und am Albertsee

(Mobutu-Sese-Seko-See), sind zwar natürliche Mittel zur Aufrechterhaltung des

Wasserkreislaufs, doch die Verdunstung in den Sümpfen und Feuchtgebieten ist

eher als Verlust von Wasser und kultivierbarem Land zu betrachten.

Der Kagera fließt in den Victoriasee, aus dem dann das Nilwasser durch den

Kyogasee und Albertsee nordwärts zur ugandisch-südsudanischen Grenze strömt.

Bei der Stadt Bor im Südsudan ändert sich das Gefälle, und hier beginnt der

große Sumpf - der Sudd. Der Umfang des Sudd verändert sich stark, je nachdem,

wieviel Wasser ihm zugeführt wird. In der Zeit der großen Regenfälle von

1961-1964 erreichte der Sudd eine Fläche von 29.800 km2, das

entspricht fast der Größe Belgiens.

In anderen Jahren lag die Größe des Sudd im Schnitt bei 16.000

km2, was immer noch eine ganze Menge ist. Der Nil durchströmt den

Sudd in zahlreichen Armen. Charakteristisch für diesen Sumpf sind schwimmende

oder angeschwemmte „Inseln“ - in Arabisch „Sudd“ genannt - von

Marsch-Vegetation in unterschiedlichen Zersetzungszuständen; manche davon sind

bis zu 30 km lang. In diesen trüben Gewässern leben auch zahlreiche

Stechmücken und andere Parasiten, die Krankheiten wie die Malaria übertragen.

Es ist fast unmöglich, den Sudd mit einem Fahrzeug oder einem Boot zu

durchqueren.

Im Sudd geht ein großer Teil des Nilwassers durch Verdunstung verloren. Der

durchschnittliche Wasserverlust durch Verdunstung wird für die Zeit von 1905

bis 1980 auf 16,9 Mrd. m3 jährlich geschätzt. In manchen Jahren

können es bis zu 20 Mrd. m3 sein, das ist fast ein Drittel der

jährlichen Wasserführung des Nil in Assuan.

Ein weiteres Beispiel sind die Sümpfe in Uganda, einem Land mit zahlreichen

Seen und Feuchtgebieten, in dem die erneuerbaren Wasservorkommen auf 39 Mrd.

m3 im Jahr geschätzt werden. Aber der Zustrom in das Land (an den

Ripon-Wasserfällen und aus der Demokratischen Republik Kongo) ist fast genauso

groß wie der Abfluß in den Südsudan, was bedeutet, daß eine Menge Wasser

innerhalb des Landes durch die Verdunstung aus den Seen und Feuchtgebieten

verloren geht. Fast 10% der Landfläche Ugandas sind Feuchtgebiete.

Wie viele andere Länder Afrikas, die vom Britischen Empire formal in die

Unabhängigkeit entlassen wurden, hat Uganda, das 1962 unabhängig wurde,

mehrere große Programme zur Trockenlegung von Sümpfen gestartet, insbesondere

in den 70er Jahren. Aber ein blutiger Bürgerkrieg, der 1979 mit der Absetzung

Idi Amins endete, und ein späterer Aufstand der Nationalen

Widerstandsbewegung, der 1985 zum Sturz Milton Obotes führte, haben diese

Pläne zunichte gemacht.

1986 verbot die Regierung weitere große Drainage-Projekte und schuf das

Nationale Programm zur Erhaltung und Verwaltung der Feuchtgebiete. Es

unterwarf sich der britisch inspirierten und gesteuerten Ramsar-Konvention

über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, die von den früheren

Kolonialmächten benutzt wird, um unter dem Deckmantel von Umweltschutz und

Artenvielfalt die Entwicklung der Wasserressourcen in Afrika zu blockieren. So

wurde der direkte britische Kolonialismus durch den „grünen Kolonialismus“

(und Völkermord) des IWF und der Weltbank abgelöst. Nur kleine Projekte wurden

zugelassen, und dem Land wurde nahegelegt, seine Wasser- und Landressourcen

für die Produktion von Exportwaren wie Kaffee zu nutzen.

Die Ramsar-Konvention besagt, daß jedes Land eine Liste bestimmter Gebiete

auf seinem Territorium - die Ramsar-Liste - zusammenstellen muß, die dann von

einem Sekretariat im Büro der Weltnaturschutzunion (IUCN) in Gland in der

Schweiz verwaltet wird. 1999 wurde ein „strategischer Rahmen“ ausgearbeitet,

„um ein internationales Netzwerk von Feuchtgebieten zu entwickeln und zu

erhalten, die für die Erhaltung der globalen Artenvielfalt und die Erhaltung

von Menschenleben durch die von ihnen erfüllten ökologischen und

hydrologischen Funktionen wichtig sind“.

Auch wesentliche Teile des Sudd stehen auf dieser Ramsar-Liste. Durch die

Fertigstellung des Jonglei-Kanals (s.u.) könnte man große Teile dieses

gewaltigen Marschgebiets, das durch den Weißen Nil entsteht, in fruchtbares

Ackerland verwandeln. Aber fast 5,7 Mio. ha dieses Sumpfgebiets sind als

„Ramsar-Gebiet“ ausgewiesen, welches für alle Ewigkeit unverändert bleiben

soll.

Auch große Teile des Tschadsee-Beckens sind in den Listen der IUCN und von

Prinz Philips World Wildlife Fund (WWF) als unantastbar ausgewiesen - obwohl

es für die ganze Welt sehr wichtig wäre, den Tschadsee durch die Umleitung von

Wasser aus dem Kongo wieder aufzufüllen, weil er immer mehr austrocknet. Als

Vorwand wird angeführt, daß es sich um ein Biosphären-Reservat handele, das

dazu diene, die Vögelbestände am Tschadsee vor Eingriffen durch den Menschen

zu schützen. 160 Nationen haben die Ramsar-Konvention unterzeichnet, und

weltweit sind 1896 Gebiete ausgewiesen, mit einer Gesamtfläche von 186 Mio.

ha, mehr als die fünffachen Fläche Deutschlands.

Aufgrund der Ramsar-Konvention führte Ugandas Regierung 1995 eine

„Nationale Politik zur Erhaltung und Verwaltung der Feuchtgebiete“ ein. Darin

heißt es: „7.1: Trockenlegung von Feuchtgebieten: Uganda hat erlebt, daß in

großem Umfang Feuchtgebiete zur Entwicklung menschlicher Aktivitäten

trockengelegt wurden. Die Wirkung dieser Trockenlegung ist in vielen Teilen

des Landes zu sehen.“

Die „Strategie“ zum Umgang mit dieser Frage ist nicht Entwicklung, sondern

das Gegenteil: „1. Es wird keine weitere Trockenlegung von Feuchtgebieten

geben, wenn nicht andere, wichtigere Erfordernisse im Umweltmanagement Vorrang

haben.“ In der Erläuterung dazu heißt es: „Die künstliche Entfernung oder

Fernhaltung von Wasser aus einem Feuchtgebiet mit welchen Mitteln auch immer

stellt eine Trockenlegung dar. Dies kann durch Pumpen, durch Ausheben von

Wasserkanälen und möglicherweise in Verbindung mit übermäßigem Wachstum von

Bäumen geschehen. Eine weitere Methode der Trockenlegung kann der Bau von

Dämmen an den Zuläufen sein. Solche Veränderungen sind zu vermeiden.“

Aber jetzt, da das transatlantische System des Britischen Empire im

Bankrott versinkt, wird das Leiden der Menschen unter den gnadenlosen

Naturkräften die Regierungen in Uganda und anderswo zwingen, mit Unterstützung

durch das System der BRICS-Staaten diese Politik zu ändern.

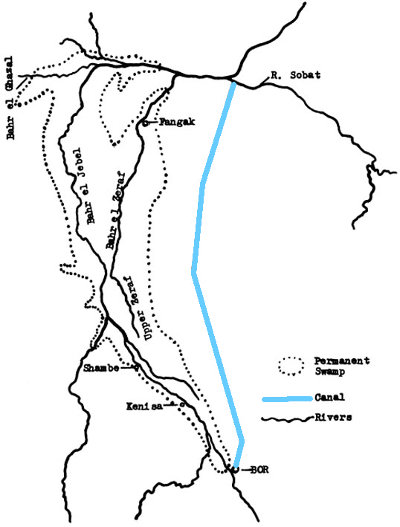

Karte: FAO

Abb. 2: Der Jonglei-Kanal soll einen Teil der Wasserführung des Nil um die

Sudd-Sümpfe herumleiten und dadurch einerseits Tausende Quadratkilometer Land

landwirtschaftlich nutzbar machen und andererseits mehrere Millionen

Kubikmeter Wasser vor der Verdunstung bewahren

Der Jonglei-Kanal

Eines der wichtigsten Drainageprojekte in Afrika ist der Bau des

Jonglei-Kanals, der den Zweck hat, einen Teil der Sudd-Sümpfe trockenzulegen

(Abbildung 2). Die Idee reicht noch in die britische Kolonialzeit

Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, die ersten ernsthaften Studien wurden 1946

von der ägyptischen Regierung durchgeführt, noch vor der endgültigen

Unabhängigkeit von den Briten.

Konkrete Pläne wurden dann aber erst unter der progressiven

republikanischen Regierung von Präsident Gamal Abdel Nasser 1954-59

ausgearbeitet. Eine Vereinbarung mit der Regierung des Sudan 1976 machte den

Weg frei für den Beginn der Bauarbeiten 1978. Doch eine von den Briten

inszenierte und von den USA unterstützte Rebellion brachte die Arbeiten 1984

zum Stillstand. Das erste große Ziel der Militäraktionen der Sudanesischen

Volksbefreiungsarmee (SPLA) unter John Garang war der aus Deutschland

stammende riesige Bagger „Sarah“, mit dem der Kanal ausgehoben wurde. Als die

Arbeiten eingestellt wurden, waren bereits 240 der 360 km des Kanals

fertiggestellt.

Dieser Kanal soll einen Teil des Wassers, das jetzt in den Sudd fließt,

vorher ablenken und direkt in Süd-Nord-Richtung von Bor nach Malakal leiten,

was sowohl der Region in der unmittelbaren Umgebung als auch den weit

flußabwärts gelegenen Regionen große ökologische und wirtschaftliche Vorteile

verschaffen würde.

Der Schaufelradbagger Sarah war ursprünglich in Pakistan im Einsatz

gewesen, wo er mit Erfolg die 101 km lange, 1970 fertiggestellte

Kanalverbindung zwischen Indus und Jhelam gegraben hatte. Er wurde dann

demontiert, in den Sudan geschafft und dort wieder zusammengebaut. Er ist der

größte Bagger der Welt mit einem Gewicht von 2100 Tonnen. 1981, als er im

vollen Einsatz war, grub er täglich eine Strecke von 2 km aus und bewegte

dabei 2500-3500 m3 Erde in der Stunde. Die gigantische Maschine

benötigt dabei pro Arbeitstag 40.000 Liter Treibstoff.

Mit dem Kanal sollen etwa 25 Mio. m3 Wasser täglich aus dem Nil

bei Bor unmittelbar oberhalb des Sudd entnommen und über seine 360 km lange

Strecke am Sudd vorbei nach Malakal geleitet werden - jährlich rund 4,7 Mrd.

m3. Dadurch würden (Verluste entlang des Verlaufs eingerechnet) dem

Unterlauf des Nil jährlich 3,8 Mrd. m3 mehr zugeleitet als bisher,

gemessen am Assuan-Damm. Durch die Entnahme der 25 Mio. m3 täglich

würde der Sudd um schätzungsweise 36% schrumpfen, von derzeit 16.900

km2 auf etwa 10.800 km2. Die Breite des Kanals beträgt

zwischen 28 und 50 Meter, seine Tiefe 4 bis 7 Meter.

Parallel zum Kanal sollten eine ganzjährig befahrbare Straße und weitere

ergänzende Projekte entstehen: Ablaufbahnen, Brücken, Fähren, Übergänge,

Bauten zur Regulierung der Wasserhöhe und andere Infrastruktur.

Als im Jahr 2000 im Sudan der Süd-Nord-Friedensprozeß in Gang kam, gab es

insbesondere in Ägypten Spekulationen und Vorstöße, den Bau des Kanals

fortzusetzen. Die Regierungen in Ägypten und im Sudan waren und sind sich

einig, das Projekt wieder aufzunehmen, aber den neuen Machthabern im Südsudan

war die „Unabhängigkeit“ und Abspaltung vom Norden wichtiger. Sie wurden von

den USA und Großbritannien unterstützt und dazu verleitet, eine

Konfrontationshaltung gegenüber der Zentralregierung in Khartum einzunehmen.

Den Politikern und der Bevölkerung im Südsudan wurde auch eingeredet, der

Jonglei-Kanal sei „imperialistisches“ Projekt Ägyptens, das den Menschen im

Südsudan keinen Nutzen brächte.

Als 2011 die Unabhängigkeit gewährt wurde, wurde der Südsudan von allen

früheren Unterstützern mit seinen massiven wirtschaftlichen und sozialen

Problemen im Stich gelassen. Deshalb kam es 2014 zu inneren Konflikten

zwischen rivalisierenden Stämmen und Milizen. Die Ölförderung des Südens, die

in den Friedensjahren zwischen 2000 und 2010 von der sudanesischen Regierung

aufgebaut worden war und die einzige Einkommensquelle des Landes bildet, wurde

wegen Grenzkonflikten mit dem Norden eingestellt. Der einzige Zugang zum

Weltmarkt für dieses Öl sind die existierenden Pipelines des Sudan nach

Khartum und Port Sudan am Roten Meer.

Die Regierung und politische Führung des Südsudan sind jetzt mit ihrem

neuen Staat hilflos gefangen, mit einer großen Hungerkrise, Bürgerkrieg, und

geographisch isoliert. Der einzige Ausweg aus dieser Lage ist, mit den

Nachbarn im Norden zusammenzuarbeiten und gleichzeitig neue Verbindungen für

Austausch und Handel mit den Nachbarn im Süden und Osten zu schaffen.

Letzteres hat erfreulicherweise inzwischen begonnen, dank der Kooperation

Chinas mit den Nationen Ostafrikas beim Bau von Verkehrskorridoren durch Kenia

in die landeingeschlossenen Nationen Südsudan, Äthiopien, Uganda, Ruanda,

Burundi und Demokratische Republik Kongo.4

Eine Entscheidung der südsudanesischen Regierung, in Zusammenarbeitet mit

Ägypten und dem Sudan den Bau des Jonglei-Kanals wiederaufzunehmen, wäre ein

sicheres Signal, daß der Südsudan bereit ist, sich an der kommenden

wirtschaftlichen und sozialen Renaissance Afrikas zu beteiligen.

Wasserkraft, Wasserregulierung und Entwicklung der Landwirtschaft

Derzeit sind mehrere sehr wichtige Staudammprojekte im Bau oder geplant,

die den Nilstaaten ein ganz neues Verhältnis zur Biosphäre bringen können. Der

Sudan hat kürzlich im Norden des Landes den Merowe-Damm fertig gestellt, ein

bedeutendes Projekt zur Stromerzeugung und Bewässerung.5 Außerdem

plant der Sudan noch weiter nördlich am 3. Katarakt den Kajbar-Damm. Am Atbara

und am Setit, zwei kleineren Zuflüssen des Nil, die im Norden Äthiopiens

entspringen, sind zwei weitere Staudämme im Bau. An fast allen diesen

Projekten sind chinesische Baufirmen und Finanzierung beteiligt.

Bild: http://grandmillenniumdam.net

Abb. 3: Bauarbeiten am Renaissance-Staudamm

Das größte Dammprojekt im Becken des Nil und in Afrika überhaupt ist jedoch

der Große Äthiopische Renaissance-Damm am Blauen Nil (Abbildung 3).

In den letzten Jahrzehnten war der Name Äthiopien oft mit Hunger, Armut und

Konflikten verbunden. Das wird sich nun ändern. Äthiopien mit seiner

Bevölkerung von mehr als 96 Millionen Menschen, einem historisch tief

verwurzelten Selbstbewußtsein der Bevölkerung und einem gewaltigen

Wirtschaftspotential war bisher nicht in der Lage, seine Potentiale zur

Entwicklung der Menschen, des Landes und seiner Ressourcen auszuschöpfen.

Dafür ist die Wasserkraft ein treffendes Beispiel.

Äthiopiens langfristiges Potential zur Stromerzeugung aus Wasserkraft liegt

bei 45.000 MW, davon werden aber bisher ganze 2000 MW genutzt! 2009 hatte

weniger als ein Zehntel der Äthiopier Anschluß an die Stromversorgung. Seit

2004 der Bau der „Gilgel Gibe“-Staustufen am Omo-Fluß begann, wird Äthiopiens

Stromerzeugung jedoch vervielfacht. Und wenn der Renaissancedamm 2018

fertiggestellt sein wird, wird er die Kapazität um weitere 6000 MW erweitern.

Die Gilgel-Gibe-Dämme wurden von China mit gebaut oder finanziert, während

westliche Umweltschutzorganisationen und Finanzinstitutionen die Projekte mit

einer großen Propagandakampagne und finanzieller Sabotage zu verhindern

suchten. Aber der Renaissancedamm beweist, welche Möglichkeiten die

Alternative des nationalen Kredits bietet, denn der Damm wird (abgesehen von

einer Sondersteuer) ausschließlich durch staatliche Anleihen finanziert, die

nur an äthiopische Staatsbürger im In- und Ausland verkauft werden. Die

gleiche Methode benutzt die neue ägyptische Regierung unter Präsident Abdel

Fattah Al-Sisi, um nationale Entwicklungsprojekte wie den Bau des Neuen

Suezkanals oder das Toschka-Projekt (vgl. Neue Solidarität 37, 38/2014)

zu finanzieren.

Der Bau des Renaissancedamms (kurz GERD) wurde 2011 vom damaligen

Premierminister Meles Zinawi gestartet. Der Auftrag für den Bau für über 4,3

Mrd.$ ging an den italienischen Baukonzern Salini Impregilo. Chinesische

Banken sollen den Bau des Wasserkraftwerks und seiner Komponenten finanzieren,

das sind weitere 1,8 Mrd.$. Äthiopien hat den Nachbarstaaten angeboten, sich

an der Finanzierung des Baus zu beteiligen und im Gegenzug dafür Strom zu

erhalten. Der bisher größte ausländische Käufer von GERD-Bonds ist Dschibuti.

Ägypten und der Sudan halten sich zurück, weil sie die politischen und

technischen Entscheidungen einer Kommission der drei Länder abwarten wollen,

die derzeit die Auswirkungen des Staudamms auf den Sudan und Ägypten

untersucht.

Die Gewichtsstaumauer wird 170 m hoch und 180 m lang werden und aus

verdichtetem Beton bestehen. Der Damm wird zwei Generatorhäuser haben, jeweils

eines auf beiden Seiten des Überlaufs. Diese beiden Kraftwerke werden jeweils

acht 350-MW-Francis-Turbinengeneratoren enthalten. Der Damm wird seitlich

ergänzt durch einen 50 m hohen und 5 km langen Satteldamm. Das Reservoir wird

ein Volumen von rund 63 Mrd. m3 haben - das entspricht der gesamten

Wassermenge, die innerhalb eines Jahres des Assuan-Damm passiert. Dies ist,

wie schon erwähnt, eine große Sorge Ägyptens, weil nach der Fertigstellung des

Damms die Wasserführung des Nil mehrere Jahre lang um 10-15% geringer sein

wird, bis das Staubecken gefüllt ist.

Vorteile und Einwände

Wie schon erwähnt, ist die Wasserführung des Blauen Nil großen

jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, und der Damm würde dazu beitragen,

Überschwemmungen flußabwärts zu reduzieren - sowohl entlang der 40 km des

weiteren Flußlaufs in Äthiopien als auch im Sudan, wo es praktisch alljährlich

zu großen Überschwemmungen kommt.

Früher betrachtete man diese Überschwemmungen als nützlich für die

Landwirtschaft, weil der Fluß die Felder düngte und half, neue Flächen zu

bewässern. Aber mit der Einführung moderner Landwirtschafts- und

Bewässerungsmethoden müssen die alten Methoden weichen.

Auch wenn der Renaissancedamm nicht in einer dichtbesiedelten Region liegt,

wird er einen Teil der Infrastruktur für moderne agroindustrielle Zentren

bilden. Gleichzeitig wird der Damm eine Brücke über den Blauen Nil sein, und

mit den Straßen, Zementfabriken und Werkstätten, die für die Bauarbeiten

geschaffen wurden, wird diese Region zu einer der wirtschaftlich am

schnellsten wachsenden Regionen Afrikas.

Die Idee, Elektrizität über große Distanzen in andere Landesteile zu leiten

und Strom in den Sudan und nach Ägypten zu exportieren, bietet sich aus

monetaristischer Sicht natürlich an, um dem Land als Einkommensquelle zu

dienen. Langfristig aber wird man, wenn sich Äthiopien als agroindustrielles

Land angemessen entwickelt, fast diesen gesamten Strom und vielleicht noch

mehr im Inland benötigen. Für Ägypten und den Sudan ist die Nutzung von

Kernkraft und Kernfusion die richtige Alternative für die Zukunft.

Die Auswirkungen des Damms auf die stromabwärts gelegenen Länder sind

derzeit im einzelnen noch nicht klar, weil man noch zu keiner Einigung gelangt

ist. Ägypten befürchtet eine zeitweilige Reduzierung der verfügbaren

Wassermenge während der Auffüllung des Stausees, dessen Volumen fast der

gesamten durchschnittlichen Wasserführung des Nils (65,5 Mrd. m3)

an der ägyptisch-sudanesischen Grenze entspricht. Diese Verluste für die

stromabwärts gelegenen Länder würden sich vermutlich über mehrere Jahre

verteilen. Hinzu kommt eine dauerhafte Reduzierung der Wasserführung wegen der

Verdunstung aus dem Stausee.

Dem Vernehmen nach sollen während des Auffüllens des Reservoirs jährlich

zwischen 11 und 15 Mrd. m3 Wasser zurückgehalten werden. Es wird

auch befürchtet, daß dies sich negativ auf Ägyptens Stromerzeugung am

Assuandamm auswirken würde. Der Renaissancedamm würde auch den Wasserpegel des

Nasser-Stausees auf Dauer senken, wenn das Hochwasser statt dessen in

Äthiopien zurückgehalten wird. Der Vorteil wäre, daß die Verdunstung,

gegenwärtig rund 10 Mrd. m3 im Jahr, verringert wird, aber der

Nachteil wäre, daß die Kapazität des Assuandamms zur Stromerzeugung sänke.

Aus dem bis zu 200 m tiefen Stausee im äthiopischen Hochland würde weit

weniger Wasser verdunsten als aus den weiter flußabwärts gelegenen Stauseen

wie dem Nassersee in Ägypten, der 12% des Wassers durch Verdunstung verliert,

weil das Wasser dort bis zu zehn Monate lang zurückgehalten wird. Indem bei

Bedarf Wasser aus dem Stausee abgelassen wird, läßt sich Ägyptens Wasserzufuhr

um bis zu 5% erhöhen, und die des Sudan ebenso.

Außerdem wird der Renaissancedamm auch Schlick zurückhalten und dadurch die

Nutzungsdauer der Staudämme im Sudan - wie dem Roseires-, dem Sennar- und dem

Merowe-Damm - sowie des Assuandamms in Ägypten verlängern.

Die Beziehungen zu Ägypten

Während die sudanesische Regierung den Bau des Renaissance-Damms seit 2011

unterstützt, ist die Lage in Ägypten etwas anders. Unter der kurzen Herrschaft

der Muslim-Bruderschaft 2013 lief eine massive Propagandakampagne gegen das

Projekt, es wurde behauptet, der Damm würde den Nil austrocknen lassen und die

Existenz Ägyptens bedrohen. Die Spannungen unterbrachen die Verhandlungen und

gemeinsamen Studien, die ein gemeinsames Expertengremium der drei Länder

begonnen hatte.

Die jetzige ägyptische Führung unter Al-Sisi entwickelt nun einen neuen

Ansatz. Während eines Besuchs in Äthiopien am 4. September sprach Ägyptens

Außenminister Sameh Shoukry mit seinem äthiopischen Amtskollegen Tedros

Adhanom über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, und

eines der wichtigsten Themen war die Wiederaufnahme der Arbeit dieser

trilateralen gemeinsamen Kommission von Experten aus Ägypten, dem Sudan und

Äthiopien zur Untersuchung des Projektes. Shoukry sagte, Ägypten betrachte die

Beziehungen zu Äthiopien als ein entscheidendes Element der Außenpolitik

seiner Regierung.

Ende September besuchte der ägyptische Bewässerungs- und Wasserminister

Hossam Al-Moghasi mit einer Delegation Khartum, um dort mit seinen Kollegen

aus Äthiopien und dem Sudan zusammenzutreffen und die Arbeit der Kommission

wiederaufzunehmen.

Al-Moghasi besuchte anschließend die Baustelle des Damms und berichtete in

ägyptischen Medien, er habe neue Dokumente, Karten und technische Studien

erhalten, die er zum weiteren Studium an ägyptische Experten weiterleiten

wolle, um sicherzustellen, daß der Damm keine negativen Wirkungen auf Ägypten

haben werde. Er forderte bei dieser Gelegenheit auch die ägyptischen Medien

auf, in den Berichten über das Projekt und seine Folgen für Ägypten auf

Gründlichkeit und Objektivität zu achten, um die friedlichen Beziehungen zu

Äthiopien nicht zu gefährden. Er betonte auch, der Renaissancedamm werde die

Wasserzufuhr nach Ägypten nicht beeinträchtigen, da der Hauptzweck des Damms

die Stromerzeugung sei, und nicht der, Wasser in andere Regionen zu leiten

oder es für die Landwirtschaft in Äthiopien zu nutzen.

Präsident Al-Sisi traf im Juni während des Gipfeltreffens der Afrikanischen

Union in Äquatorialguinea und dann erneut Ende September während der

UN-Vollversammlung in New York mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten

Hailemariam Delasegn zusammen. Al-Sisi will Äthiopien noch vor Ende des Jahres

besuchen.

Es wäre ein wichtiger Schritt in die beste Richtung, wenn diese beiden

afrikanischen Giganten zusammenarbeiten. Politische Differenzen und Intrigen

zwischen den Nationen des Kontinents behindern schon seit Jahrzehnten Afrikas

Entwicklung. Nur durch solide wissenschaftliche Studien und kreatives

wirtschaftliches Denken können diese Länder die Kolonialära endgültig hinter

sich lassen und in die Ära von Souveränität und Entwicklung eintreten.

Anmerkungen

1. http://www.zeno.org/Philosophie/M/Platon/Timaios

2. Die Nilbecken-Initiative ist eine politische Vereinbarung zwischen zehn

Nationen: Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi, Demokratische Republik Kongo,

Kenia, Äthiopien, Südsudan, Sudan und Ägypten. Das physische Becken oder

Einzugsgebiet des Nil erstreckt sich auch bis nach Eritrea, das aber kein

Mitgliedstaat der NBI ist. Die acht Staaten, die einen spürbaren Einfluß auf

die Wasserführung des Nil nehmen könnten, wenn sie die Wasserinfrastruktur auf

ihrem Territorium ausbauen würden, sind Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi,

Äthiopien, Südsudan, Sudan und Ägypten.

3. Siehe Hussein Askary, „Zwei Welten auf der Weltwasserwoche: Entwicklung

oder Tod“, Neue Solidarität 39/2012.

4. Im nächsten Teil dieser Serie werden wir auf Verkehrsprojekte für Afrika

eingehen.

5. Siehe Hussein Askary, „Baut tausend Merowe-Dämme!“, Neue

Solidarität 11/2009.