Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße

- Teil 2 -

Von Dean Andromidas und Hussein Askary

Aktuelle Medienberichte aus Afrika beschäftigen sich vor allem mit dem

Ausbruch der Ebola-Seuche in Westafrika und den schrecklichen Verbrechen der

salafistischen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria - beides wahre Tragödien und

Resultate der kriminellen Politik, Afrika bewußt unterentwickelt zu halten.

Aber gleichzeitig kommt aus Ostafrika ein Funken der Hoffnung, daß die

verheerende Wirtschaftspolitik der letzten vier Jahrzehnte auf dem Kontinent

rückgängig gemacht werden kann. Die kürzlich wieder angepackten ägyptischen

Entwicklungsprogramme - wie der Neue Suezkanal, über den wir im ersten Teil

dieser Serie berichteten (siehe Neue Solidarität 37/2014), und das im

folgende beschriebene Toschka-Projekt - können in Verbindung mit dem Aufbau

einer neuen Weltwirtschaftsordnung durch die Neue Entwicklungsbank der

BRICS-Gruppe eine allgemeine Bewegung in ganz Afrika auslösen, entscheidende

Infrastrukturprojekte zu beginnen oder wieder aufzugreifen und

fertigzustellen

Dies betrifft zum Teil Projekte, die durch die anglo-amerikanischen

geopolitischen Machenschaften direkt sabotiert wurden, wie der Jonglei-Kanal

im Südsudan, andere, die durch die amerikanisch-europäische Finanzkriegführung

verzögert wurden, wie die Staudammprojekte in Äthiopien, und solche, die nie

begonnen wurden, wie das Transaqua-Projekt zur Wiederauffüllung des

austrocknenden Tschadsees und der Bau des Grand Inga-Wasserkraftwerks am

Kongo.

Die EU hat dafür gesorgt, daß kein Geld in das Transaqua-Projekt investiert

wurde, und die britischen und amerikanischen Regierungen zogen den Tschad

jahrelang in einen Stellvertreterkrieg gegen den Sudan in der Region Darfur

hinein. Der Völkermord in Ruanda und Burundi, der auch den Kongo erfaßte,

verhinderte die Entwicklung der Wasservorkommen in der Region der Großen Seen

und des Kongobeckens. Hunderte ähnliche Wasser-, Elektrizitäts- und

Verkehrsprojekte liegen seit den 1960er und 70er Jahren fertig geplant in der

Schublade und müssen nur aufgegriffen und umgesetzt werden, damit Afrika seine

langersehnte wirtschaftliche Wiedergeburt erleben kann.

Der richtige Moment, Afrika diese überfällige Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen, ist jetzt offensichtlich gekommen.

Ägypten erobert seine Wüste

Nur wenige Wochen nach der Ankündigung des Suezkanal-Projekts durch den

ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi erklärte Premierminister Ibrahim

Mahlab am 30. August, daß auch das Toschka-Projekt als nationales

Entwicklungsprojekt wieder aufgenommen wird. 17 Jahre nach seinem Baubeginn

unter dem damaligen Präsidenten Hosni Mubarak und mehrere Jahre nach der

faktischen Baueinstellung durch andere Regierungen kann nun auch dieses

Projekt zur Rückgewinnung der Wüste - das größte seiner Art weltweit -

verwirklicht werden.

Das Projekt sieht vor, Wasser aus dem Nassersee (dem Stausee am Assuandamm)

in die Westliche Wüste umleiten, um dort bis zu 1 Million Feddan, das sind

400.000 Hektar Land, zu bewässern und neue Städte und agroindustrielle Zentren

zu bauen. Die Schlüsselkomponente des Projekts, nämlich die Hauptpumpstation -

die größte der Welt - wurde schon 2005 installiert, und es wurde ein 50 km

langer Kanal gebaut. Bis zur Einstellung des Projektes 2008 waren bereits 1

Mrd. $ in den Bau investiert worden.

Mahlab sagte bei einer Besichtigungsreise in der Toschka-Region, die

Regierung werde eine gründliche Studie durchführen, um das Projekt, das auch

den Bau eines großen Straßen- und Infrastrukturnetzes vorsieht, zu

aktualisieren. Ein so großes Projekt dürfe man nicht vernachlässigen, sagte

der Premierminister. Toschka könne sich damit in ein modernes städtisches

Gebiet entwickeln und es könne dazu beitragen, die gesamte Region

wiederzubeleben.

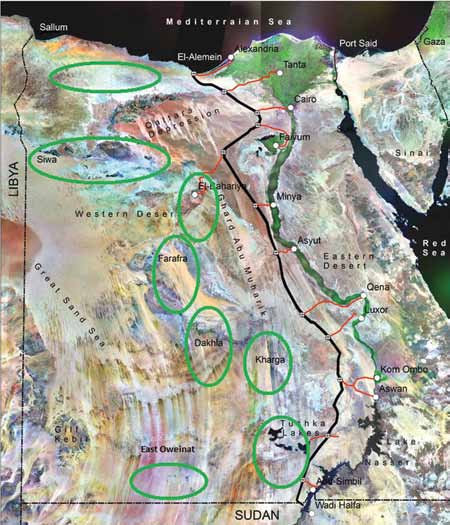

Karte: Dr. Farouk El-Baz

Abb. 1: Der von Dr. Farouk El-Baz vorgeschlagene Nord-Süd-Entwicklungskorridor

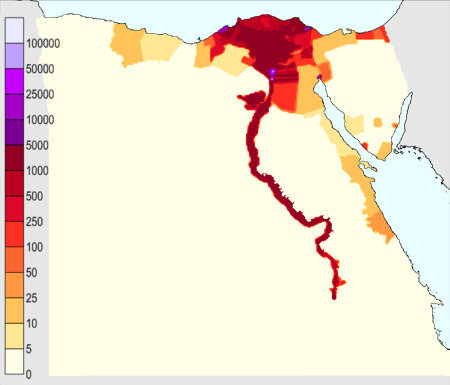

Karte: Wikimedia Commons

Abb. 2: Bevölkerungsdichte Ägyptens (Einwohner pro Quadratkilometer)

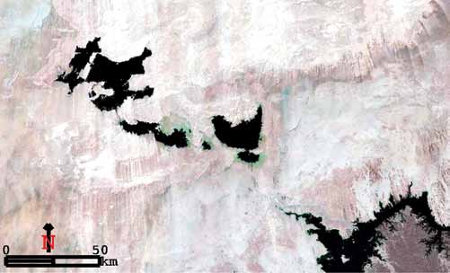

Bild: NASA/Landsat

Abb. 3: Diese Satellitenaufnahme der NASA zeigt den Nassersee (im unteren

Teil des Bildes), den 50 km langen Sheikh-Zayed-Kanal und die bereits

entstandenen Toschka-Seen. Die eigentlich geplante Erschließung und

Urbarmachung großer Landflächen der Wüste für die landwirtschaftliche Nutzung

blieb bisher jedoch aus.

Das Toschka-Projekt und das Neue Tal

Das Toschka-Projekt ist der Eckstein des Großprojekts Neues Tal, das den

Ausbau und die Vernetzung einer Kette von Oasen über eine langgestreckte

Region umfaßt: von der Oase Ost-Oweinat mitten in der südwestlichen Wüste,

nahe der Grenze zum Sudan und Libyen, nach Nordosten bis Toschka und von dort

weiter nach Norden über die Oasen Al-Dachla, Al-Charja und Farafra in der

Provinz des Neuen Tals, sowie weiter nach Nordwesten über die Oase Bahriya bis

zur Oase Siwa im Nordwesten des Landes. Diese Kette von Oasen zieht sich

entlang des Projektes des „Nord-Süd-Entwicklungs-korridors“, den der

ägyptisch-amerikanische Wissenschaftler und frühere NASA-Ingenieur Dr. Farouk

El-Baz entworfen hat (Abbildung 1).1

Diese Oasen haben etwas wichtiges gemeinsam: Sie liegen allesamt über der

größten Grundwasserschicht der Welt, dem Nubischen Grundwassersystem (auch

Nubischer Sandstein-Aquifer genannt). Das gewaltige Vorkommen erstreckt sich

unter dem Tschad, Libyen, Ägypten und dem Sudan und enthält enorme

Wassermengen, die viele Jahrzehnte lang genutzt werden könnten. Nach

Einschätzung einiger Wissenschaftler, wie El-Baz und Dr. Robert Bisson, der

ein Modell zur Beurteilung von Grundwasser-vorkommen (das Megawassershed

Model) entwickelt hat, handelt es sich dabei nicht um fossile Vorkommen,

die per Definition begrenzt sind, sondern die Lager werden aus Niederschlägen

über Gebirgszügen in der afrikanischen Wüste regelmäßig aufgefüllt.

Darüber hinaus ist die Region reich an Mineralien und Metallerzen wie z.B.

Phosphat, Eisen und Kobalt, die zur Grundlage industrieller Aktivitäten

zusätzlich zur Landwirtschaft werden könnten.

Der von El-Baz vorgeschlagene Entwicklungskorridor umfaßt

1. eine Autobahn nach höchstem internationalen Standard von 1200 km Länge,

vom Westen Alexandrias bis zur Südgrenze Ägyptens;

2. zwölf Ost-West-Abzweigungen mit einer Gesamtlänge von etwa 800 km, die

diese Autobahn mit den Bevölkerungszentren entlang der Strecke verbinden;

3. eine Eisenbahn parallel zu der Autobahn für schnellen Transport;

4. eine Wasserpipeline vom Toschka-Kanal zur Versorgung mit

Trinkwasser;

5. eine Leitung für die Stromversorgung schon in den ersten

Entwicklungsphasen.

Das Toschka-Projekt würde in Kombination mit den anderen vorgeschlagenen

Projekten blühende neue Siedlungsgebiete für 16-20 Millionen Menschen

erschließen und Millionen Arbeitsplätze für das große Heer heute arbeitsloser

junger Ägypter schaffen. Ägypten wäre befreit von der Beschränkung auf das Tal

und Delta des Nils, wo 87 Millionen Menschen auf nur 5,3% der Landfläche

Ägyptens leben, während riesige Gebiete unbewohnt sind (Abbildung 2).

Dies machte Ägypten seit Ende der 1970er Jahre zunehmend anfällig für die

bevölkerungsfeindliche malthusianische Politik der Amerikaner und

Europäer.2

Toschka

Präsident Al-Sisis Entschlossenheit, Ägypten wissenschaftlich und

wirtschaftlich zu entwickeln, kommt auch darin zum Ausdruck, daß er am 7.

August durch ein Dekret einen speziellen Beirat von Wissenschaftlern und

Fachleuten für große Entwicklungsprojekte einrichtete. Wie sein Sprecher Ihab

Badawy in einer Presseerklärung mitteilte, ist der Beirat dem Präsidenten

persönlich unterstellt. Zu seinen Mitgliedern gehören der

Chemie-Nobelpreisträger Ahmed Zewail, der frühere NASA-Wissenschaftler und

Leiter des Zentrums für Fernerkundung der Universität Boston Farouk El-Baz und

eine Reihe weiterer prominenter und international gefeierter ägyptischer

Wissenschaftler. Während eines Treffens mit den Wissenschaftlern im

Ithadeya-Palast am 6. September sagte Al-Sisi, der Beirat werde die Qualität

des Bildungswesens verbessern und es an den Bedarf des Arbeitsmarktes anpassen

und außerdem Fragen der Geistlichkeit und der Medien beantworten.

Ein großer Teil des 1997 begonnenen Toschka-Projektes wurde im ersten

Jahrzehnt fertiggestellt, darunter die Pumpstation und der erste Abschnitt des

Sheikh-Zayed-Kanals , von dem bisher 50 km fertiggestellt sind (Abbildung

3). Der Kanal ist nach Scheich Zayed von den Vereinigten Arabischen

Emiraten benannt, der 60 Mio.$ für das Projekt spendete. Der Hauptkanal hat

den doppelten Querschnitt des Main-Donau-Kanals, er ist vollkommen mit

Spezialzement ausgekleidet und abgedichtet, und er dient dazu, Wasser von der

Pumpstation am Nassersee zu den vier Zweigkanälen zu bringen, um das

neuerschlossene Land zu bewässern. Vier Zweigkanäle wurden bisher noch nicht

gebaut, davon werden zwei vom Nassersee 120 km bzw. 100 km nach Westen und

Südwesten führen, die beiden anderen jeweils 120 km nach Norden und Nordosten.

Beiderseits dieser Kanäle sollte neues Land erschlossen und für die

landwirtschaftliche Nutzung vorbereitet werden. Dazu wurde ein umfangreiches

Straßennetz geschaffen, um Maschinen, Baumaterial und Menschen in die Region

zu transportieren.

Was falsch lief

Der Rest des Projektes wurde bis jetzt aufgehalten, weil Präsident Mubarak

sich der Vorgabe von Weltwährungsfonds und Weltbank unterwarf, Ägyptens

Landwirtschaft auf Nahrungsmittelexporte umzustellen, damit das Land seine

Schulden zahlen konnte. Dazu überließ er den Großteil der nutzbaren Landfläche

arabischen Fürsten und Unternehmern, die aber seit Jahren kaum etwas mit

diesem Land angefangen haben.

Der neue Kurs von Präsident Al-Sisi bedeutet einen dramatischen Bruch mit

dieser Politik Mubaraks, der die Aufbaupolitik aus der Ära von Präsident Gamal

Abdel Nasser (1956-1970) rückgängig gemacht hatte. So wurde beispielsweise

Nassers Landreform, die den Bauern eigenes Land gab, unter Mubarak aufgehoben.

In anderen Teilen Ägyptens schufen korrupte Politiker und Unternehmer große

Landgüter für exportierbare Nahrungsmittel. Von 1996 bis 2011 schossen die

Exporte von 350 Mio.$ auf 4 Mrd.$ in die Höhe. Die Folge war, daß Ägypten bei

weitem nicht genug für den Eigenbedarf erzeugte und deshalb der größte

Nahrungsmittelimporteur der Welt wurde. So wuchsen die Importe im selben

Zeitraum von 3 Mrd.$ auf 12 Mrd.$. Ein großer Teil des staatlichen

Haushaltsdefizits beruht darauf, daß die eingeführten Nahrungsmittel

subventioniert werden müssen, um sie für die armen Bevölkerungsschichten

erschwinglich zu machen.

Der Löwenanteil des Toschka-Landes ging an Saudis und reiche arabische

Scheichs. Die Firma KADCO des saudischen Unternehmers El-Waleed bin Talal bin

Abdul-Aziz, Mitglied des Königshauses und Leiter der riesigen Kingdom Holding

Company, ist einer von drei Konzernen, die jeweils 100.000 Feddan (40.000 ha)

Land zugewiesen bekamen, um es zu erschließen. Im April 2011 entzogen die

ägyptischen Behörden KADCO 75.000 Feddan wieder, weil der Konzern nur 17.000

Feddan erschlossen und ganze 3000 Feddan tatsächlich bepflanzt hatte.

Die Regierung Al-Sisi will nun den Investoren eine Frist von drei Jahren

setzen, um die ihnen zugewiesenen Landflächen in Toschka der

landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen, und sie verpflichten, konkrete

Zeitpläne für die Erschließung und Bepflanzung vorzulegen. Kabinettssprecher

Hossam Al-Kawish erklärte im August vor Journalisten, die Regierung werde dazu

einen neuen Gesetzesentwurf vorlegen. „Der Premierminister hat den

Landwirtschaftsminister beauftragt, ein Dokument zu erstellen, das die

Entwicklungsgesellschaften verpflichtet, die erforderlichen Arbeiten innerhalb

von drei Jahren abzuschließen. Wenn nicht, wird ihnen das Land entzogen und es

werden dann Gespräche mit den Landbesitzern in Toschka geführt.“

Das Landwirtschaftsministerium hat nun einen Plan, 50% des Landes an junge

Hochschulabsolventen zu verteilen, die jeweils fünf Feddan Land erhalten

sollen. Die Stiftung „Lang lebe Ägypten“, die im Juli von Präsident Al-Sisi

gegründet wurde, soll diese Landzuteilung an die Jugend finanzieren. Das

Projekt zielt nach der gegenwärtigen Planung darauf ab, in einer ersten Phase

108.000 Feddan (43.000 ha) zu erschließen. Das soll letztendlich bis auf 1

Mio. Feddan (400.000 ha) ausgeweitet werden, um die Selbstversorgung des

Landes mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Bis 2014 wurden nur 55.000 Feddan

(22.000 ha) kultiviert. Die erste Phase soll innerhalb eines Jahres

abgeschlossen sein.

Bewässerungsminister Hossam Moghazy sagte: „Bei diesem Projekt geht es

nicht um Bewässerung und Landwirtschaft, sondern es ist ein

Entwicklungsprojekt, um aus dem engen Tal in die weite Wüste hinauszukommen,

die etwa 60% Ägyptens bedeckt.“ Der frühere Minister für Bewässerung und

Wasservorkommen Mahmoud Abu Zeid, der das Projekt 1997 mit initiiert hatte,

nannte die Fortsetzung des Toschka-Projekts „einen großen Schritt, denn wir

haben schon sehr viel Geld für die landwirtschaftliche Infrastruktur

ausgegeben. Die Ausweitung der Landwirtschaft ist der wichtigste Teil des

Projekts, und sie wird seit einiger Zeit aufgehalten, obwohl die Infrastruktur

dafür wie der Sheikh-Zayed-Kanal bereits vorbereitet ist.“

Der Experte Abbas Sharaky, Professor für Geologie und Wasservorkommen an

der Kairoer Universität, erklärte im Fernsehsender Al-Nahar, für die

Ausweitung der Landwirtschaft in Toschka brauche man anstelle der

traditionellen Bewässerungsmethode des Überflutens, die große Wassermengen

verbraucht, moderne Methoden wie Drehsprinkleranlagen und

Tröpfchenbewässerung.

Der Wirtschafts- und Landwirtschaftsexperte Sherif Fayad sagte, in der

Vergangenheit habe man sich nicht bemüht, Unterstützung in der Bevölkerung für

das Projekt zu gewinnen, und deshalb habe es auch keine „gesellschaftliche

Akzeptanz“ dafür gegeben. Die politischen Parteien und die bürgerliche

Gesellschaft hätten das Toschka-Projekt nicht unterstützt und gefördert, was

dazu beigetragen habe, daß das Interesse der Allgemeinheit wieder

eingeschlafen sei. „Das Land wurde unter Großinvestoren aufgeteilt, die es mit

der Ausweitung der Urbarmachung nicht ernst meinten. Außerdem bauten sie

Feldfrüchte mit geringen Erträgen an, die zuviel Wasser benötigten.“

Aber nun gibt es sichtliche Bemühungen, Unterstützung für das Projekt zu

gewinnen. Wie die ägyptische Zeitung Youm 7 berichtete, produzierte der

beliebte Fernsehmoderator Moataz Abdel Fattah eine Sendung über das Projekt,

als er im August Toschka besuchte. In der Sendung wurden Menschen vor Ort

interviewt, die daran erinnerten, daß tatsächlich lebensfähige Ortschaften mit

den entsprechenden Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern aufgebaut

werden müssen.

„Wenn man eine Wohnsiedlung baut, wird es Siedler, die Arbeit suchen, dazu

anregen, hierher zu kommen, wenn sie alle Dienstleistungen finden, die sie

brauchen, wie Schulen, Häuser, Krankenhäuser und anderes“, erklärte einer der

Ansässigen, ein Herr Fayed. Um in Toschka wirkliche Gemeinden aufzubauen und

Siedler zu gewinnen, sollte der Staat Infrastruktur bereitstellen wie „Wasser,

Stromversorgung, Straßen, Flughäfen und Kanalisation“, sagte Fayed. „Der Staat

sollte an das wiederbelebte Projekt mit einer neuen wirtschaftlichen

Einstellung und Vision herangehen, um die hier in Toschka vorhandenen

Ressourcen am besten zu nutzen.“ Fayed fuhr fort: „Beim landwirtschaftlichen

Aspekt des Projektes sollte man auf den Anbau ertragreicher Feldfrüchte

setzen, die nicht viel Wasser verbrauchen“, etwa Palmen, Datteln und Trauben.

Der Staat müsse dazu entsprechende Gesetze einführen und Banken und

Kreditgenossenschaften bilden, die den jungen Leuten bei der Anschaffung von

Geräten, Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln helfen.

Landwirtschaftsminister Adel Al-Beltagy kündigte am 24. August an, die

Regierung strebe bis Ende 2017 bei Weizen einen Selbstversorgungsgrad von 75%

an. Dazu setze man auf verschiedene erprobte Methoden zur Steigerung der

Produktion und zur Reduzierung der Verluste.

Der Plan seines Ministeriums sei es, hochwertige Kleesorten (ein wichtiges

Viehfutter) zu erzeugen, um die Produktion insgesamt zu erhöhen und die für

den Klee notwendige Fläche zu reduzieren, damit mehr Fläche für Weizenanbau

frei wird.

Versorgungsminister Chalid Hanafy reiste im August in die USA, um Verträge

über drei Projekte für eine Verbesserung der Getreidelagerung und -verteilung

abzuschließen, wie die Zeitung Al-Ahram berichtete. Eines davon ist ein

182-Mio.$-Auftrag zur Modernisierung der 164 ägyptischen Getreidesilos durch

die Einführung moderner Lagertechniken, die Verluste verringern. Das zweite

ist ein Auftrag im Wert von 1,1 Mrd. Ägyptischen Pfund (LE, 154 Mio. $) zum

Bau von zehn Fabriken für Obst- und Gemüsekonserven. Hanafy sagte, das Projekt

werde die Kosten für die Konserven um 40% senken und die Versorgung der

Bevölkerung mit Obst und Gemüse verbessern.

Das dritte Vorhaben mit einem Umfang von rund 700 Mio. LE (100 Mio. $) ist

eine Spezialfabrik, die Lagertechnik und moderne Logistikanlagen für den

lokalen Markt und für den Export in afrikanische und arabische Länder

produzieren soll. Arabische Unternehmen werden in den kommenden 18 Monaten 15

Getreidesilos in elf Provinzen mit einem Gesamtwert von 300 Mio. $ errichten,

finanziert aus einem Zuschuß der Vereinigten Arabischen Emirate für den Bau

von insgesamt 25 Getreidesilos mit einer Gesamtkapazität von 1,5 Mio. t.

Weizen und andere Grundnahrungsmittel sind eine Frage des unmittelbaren

Sicherheitsinteresses der Nation, aber auf Dauer sollte Ägypten es vermeiden,

sich von Monokulturen abhängig zu machen. Wenn man in den neuerschlossenen

Gebieten verschiedene Arten von Bäumen, Feldfrüchten und anderen Pflanzen

anbaut, trägt das dazu bei, die Böden zu stabilisieren und zu verbessern, das

örtliche Klima wird milder und der Wasserverbrauch sinkt. Ägypten sollte nicht

denselben Fehler machen wie Saudi-Arabien in den 80er Jahren, als das

Königreich versuchte, Selbstversorgung bei Weizen und anderen Getreidearten zu

erreichen, indem es auf Monokulturen in großen Gebieten der Arabischen Wüste

setzte. Die Böden wurden mit der Zeit ausgelaugt und ihr Salzgehalt stieg an,

und nachdem man 300 Mrd. Kubikmeter Grundwasser verbraucht hatte (das

entspricht dem Sechsfachen der jährlichen Wasserführung des Nils), mußte das

Projekt aufgegeben werden, so daß nun wieder Wüste ist, wo zuvor Weizen

wuchs.

Herausforderungen und Chancen

Hier noch eine Zusammenfassung wichtiger Herausforderungen Ägyptens für die

nächsten Jahre:

Finanzierung: Eine große Frage ist, wie Ägypten die großen

nationalen Entwicklungsprogramme finanzieren wird, denn die westlichen

Finanzinstitute und Regierungen sind bei der Kreditvergabe mit dem Land schon

immer grausam umgesprungen. Für den Bau des Neuen Suezkanals ruft die

Regierung die Bevölkerung auf, das Projekt aus eigenen Mitteln durch den Kauf

von Schuldscheinen zu finanzieren, die nur Ägypter erwerben dürfen. Das ist

ein recht vernünftiger Ansatz. Aber bei der Finanzierung weiterer

Entwicklungsprojekte würde diese Methode schon bald an ihre Grenzen stoßen,

wenn jedes dieser Projekte als eigene Unternehmung behandelt würde. Deshalb

braucht Ägypten eine Hamiltonische Kreditschöpfung zur Schöpfung nationalen

Kredits.3 Die Neue Entwicklungsbank der BRICS-Nationen kann diesen

Kreditmechanismus unterstützen.

Elektrizität: Ein so umfangreiches Programm zur

agroindustriellen Entwicklung erfordert enorme Mengen an Strom und Wasser. Was

die Stromerzeugung angeht, verfügt Ägypten über begrenzte Öl- und

Gasvorkommen, die es noch erschließen und nutzen kann, aber das reicht bei

weitem nicht. Ohne eine Erneuerung des Kernkraftprogramms, das auf dem Papier

schon seit den 1960er Jahren besteht, aber niemals realisiert wurde, hat

Ägypten keine Chance auf eine wirkliche Entwicklung, ganz zu schweigen von

einem so massiven Aufbauprogramm, wie es hier beschrieben wurde.

Präsident Al-Sisis Regierung hat bereits erklärt, daß sie das erste

Kernkraftwerk des Landes in Al-Dabaa an der Mittelmeerküste bauen will.

Angesichts der allgemein negativen Haltung der USA und Westeuropas zu

Kernenergie und Technologie überhaupt sind die wahrscheinlichsten Kandidaten

für die Zusammenarbeit mit Ägypten hierbei Rußland, China und Südkorea.

Ägypten braucht Kernkraftwerke an den Küsten des Mittelmeers und des Roten

Meers, um Strom für die geplanten Industrien und Städte zu erzeugen.

Zusätzlich können die Küstengebiete sich selbst mit Trinkwasser versorgen,

indem sie die Prozeßwärme der Kernreaktoren für die Meerwasserentsalzung

nutzen.

Eine weitere, kurzfristiger verfügbare Energiequelle besteht durch das

Angebot Äthiopiens an Ägypten, Strom aus dem im Bau befindlichen

Grand-Renaissance-Stauwerk am Blauen Nil zu kaufen oder sich sogar an dem

Projekt zu beteiligen. Die letzten ägyptischen Regierungen hatten sich immer

geweigert, mit Äthiopien zusammenzuarbeiten, weil sie in dem Dammprojekt eine

Gefährdung der Wasserversorgung Ägyptens sahen.

Wasser: Ägypten ist in Bezug auf seine Wasserversorgung fast

vollkommen abhängig vom Nil, der sieben afrikanische Länder durchfließt, von

denen jedes eigene Bedürfnisse und Wünsche für die Entwicklung hat. Nach dem

Abkommen über die Nutzung des Nilwassers von 1959 zwischen Ägypten und dem

Sudan teilten beide Länder sich das Recht, das Wasser des Nils zu nutzen - der

Sudan 18,5 Mrd. m3, Ägypten 55,5 Mrd. m3. Das ist nun zu

einem Streitpunkt geworden, weil die anderen, südlich stromaufwärts gelegenen

Anliegerstaaten ein neues Abkommen schließen wollen, das ihnen mehr Rechte am

Nilwasser zubilligt.

1999 gründeten alle Anrainerstaaten gemeinsam die Nilbeckeninitiative

(NBI), die einen partnerschaftlichen Mechanismus schaffen soll, um den Fluß

gemeinsam zu bewirtschaften, den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen zu

teilen und Frieden und Sicherheit in der Region zu fördern. Aber weil eine

gemeinsame Entwicklungsvision fehlte und weil anhand der unterschiedlichen

politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Interessen der Länder Konflikte

künstlich geschürt oder sogar durch geopolitische und finanzielle Kriegführung

von außen aufgeheizt wurden, kam es zu keiner Einigung. So schlossen die

stromaufwärts gelegenen Staaten 2010 ein eigenes Abkommen, weshalb Ägypten und

der Sudan nun um weniger Nilwasser konkurrieren müssen.

Aber die Erneuerung der Entwicklungsprogramme in Ägypten kann zum Modell

für die übrigen Staaten des Nilbeckens und Ostafrikas werden, wovon auch

Ägypten wiederum in Bezug auf Wasserversorgung, Stromversorgung und Handel

profitieren würde. Dies wird das Thema des nächsten Teils dieser Serie

sein.

Anmerkungen

1. Eine Darstellung des von Dr. Farouk El-Baz vorgeschlagenen

Entwicklungskorridors finden Sie in dem Video „Unsere Hoffnung für Nordafrika:

Die blaue Revolution“, http://www.bueso.de/node/9711. Der Text dieses

Videos wurde in Neue Solidarität 13/2011 veröffentlicht

(http://www.solidaritaet.com/neuesol/2011abo/13/nordafrika.htm)

2. Siehe Hussein Askary, „Ägypten: Die Lüge von der ,Überbevölkerung’“,

Neue Solidarität 8/2011.

3. Eine Sammlung einschlägiger Aufsätze zu diesem Thema finden Sie im

Internetangebot der Neuen Solidarität unter der Rubrik „Kernthema:

produktive Kreditschöpfung“

(http://www.solidaritaet.com/neuesol/kredit.htm).