Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße

- Teil 1 -

Von Dean Andromidas und Hussein Askary

Unter der Führung von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hat sich Ägypten der

Bewegung für eine neue Weltwirtschaftsordnung angeschlossen, die im Juli von

den Staaten der BRICS-Gruppe bei ihrem Gipfeltreffen in Brasilien in Gang

gesetzt wurde. Inzwischen wurden bereits Großprojekte für den Bau des Neuen

Suezkanals (über den wir in diesem Teil unseres Reports berichten) und das

Toschka-Projekt zur Bewässerung einer halben Million Hektar Land und den Bau

neuer Städte für Millionen ägyptischer Bürger in der westlichen Wüste Ägyptens

gestartet (über das wir im zweiten Teil berichten werden).

Am 5. August leitete Präsident Al-Sisi die Zeremonie zur Eröffnung der

Bauarbeiten für den Neuen Suezkanal (siehe Neue Solidarität 35/2014).

Schon am nächsten Tag begannen 7500 Arbeiter unter der Aufsicht des

Pionierkorps der ägyptischen Armee, den Kanal zu graben. Das Ziel ist, die

Kapazität des Kanals mehr als zu verdoppeln. Seit seiner Nationalisierung

unter Präsident Gamal Abdel Nasser 1956 wurde der Querschnitt des Kanals

bereits um 400% vergrößert, sodaß heute fast alle Massengutfrachter und

Containerschiffe und etwa zwei Drittel der Öltankschiffe den Kanal passieren

können. Trotzdem entwickelt sich der Kanal zunehmend zu einem Engpaß im

weltweiten Schiffahrtsnetz.

Ägypten ist das bevölkerungsreichste Land in der arabischen Welt, und es

liegt sowohl an der „Maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“ als auch am

„Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße“, die der chinesische Präsident Xi Jinping

im vergangenen Oktober vorgeschlagen hat. Die Realisierung dieser Projekte

wird den Weg für eine Entwicklung in einem Maßstab ebnen, wie sie die Welt

noch nicht gesehen hat. Indem es sich den Bemühungen der BRICS-Staaten -

Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika - anschließt, kann Ägypten

eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, die Kriege und religiösen

Konflikte zu beenden, die von den um Großbritannien gruppierten imperialen

Kräften in ganz Südwestasien und Afrika in Gang gesetzt wurden.

Das Potential für ein afrikanisches Entwicklungsbündnis zeigt sich nicht

bloß in den jüngsten Entwicklungen in Ägypten und Südafrika. Auch in Ostafrika

hat Äthiopien viele seiner inneren politischen Konflikte gelöst und baut große

Staudämme für die Stromerzeugung und die Bewässerung, während es mit seinen

Nachbarstaaten über eine gemeinsame Nutzung des Nilwassers verhandelt. Im

Westen liegen Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas und ein großer

Ölproduzent, das öl- und mineralreiche Angola sowie der schlafende Gigant, die

Demokratische Republik Kongo, deren Wasservorkommen allein einen großen Teil

des Kontinents aus seiner derzeit scheinbar unlösbaren Wasserknappheit

befreien könnte.

Kriege können nur gestoppt werden durch das Versprechen wirtschaftlicher

Entwicklung, die die Bevölkerung aus der Demoralisierung durch Bürgerkriege

und ethnische Streitigkeiten erheben kann. Das ist der Fall in Ägypten, dessen

innerer Konflikt seit 2011 Tausende von Menschenleben gekostet hat. Indem er

diese Megaprojekte startete, lenkt Präsident Al-Sisi die Aufmerksamkeit der

Bürger von den demoralisierenden Ereignissen der Vergangenheit auf den Aufbau

einer anständigen Zukunft für ihre Kinder.

Die beiden Megaprojekte

Der Bau des Neuen Suezkanals und des mit ihm verbundenen

Wirtschaftskorridors zielt darauf ab, die Kapazität des bestehenden Kanals zu

verdoppeln, den man zu Recht als die wichtigste Verbindung der weltweiten

Schiffahrt bezeichnen kann. Nach den ägyptischen Plänen soll die gesamte

76.000 km2 umfassende Kanalzone mit Industrie-, Logistik-,

Technologiezentren und Universitäten transformiert werden. Die Logistik- und

Industriezentren am Korridor des Suezkanals werden als Brücke nach Asien

dienen und gleichzeitig Zonen des Friedens und der wirtschaftlichen

Entwicklung schaffen, die von dort ausstrahlen wird in die jetzigen Zonen von

Krieg und Zerstörung - Israel und Palästina, Syrien und den Irak.

Das Toschka-Landwirtschaftsprojekt liegt in der westlichen Wüste Ägyptens,

dem östlichsten Teil der Sahara. Das Projekt wird Wasser aus dem Nasser-See,

der sich infolge der Aufstauung des Nil durch den Assuan-Staudamm bildete, in

die westliche Wüste leiten. Die Zusammenarbeit betrifft alle Anliegerstaaten

des weißen und des blauen Nil bis hinab zum schönen, aber falsch benannten

Victoriasee, der an Kenia, Uganda und Tansania angrenzt.

Der wichtigste Aspekt dieser Projekte ist, daß sie als Vorbilder dafür

dienen können, eine wirkliche, wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu setzen,

statt auf das Anlocken ausländischer Investoren durch Steuerbegünstigungen und

Billiglöhne zu setzen („Cargo-Cult“), die dann exportorientierte Betriebe

aufbauen sollen, aber in Wirklichkeit nichts zur wirtschaftlichen Entwicklung

des Landes beitragen. Eine Politik, die den Ausbau der Infrastruktur

vorantreibt, entwickelt nicht nur die Nation, sie wird auch ausländische

Investitionen für produktive Zwecke anziehen, weil sie größere Chancen bieten

als die angeblichen Vorteile der billigen Arbeitskräfte und nicht nur dem

ausländischen Investor, sondern auch dem jeweiligen Land dienen.

Schon ihrer Natur nach haben diese beiden Projekte kontinentalen Charakter

und Wirkung. Für Afrika könnte Ägypten (in Zusammenarbeit mit den

BRICS-Nationen) eine Schlüsselrolle bei der Durchführung von

Entwicklungsprojekten übernehmen, die bisher aufgrund der kriminellen Politik

des transatlantischen Finanzempires entweder aufgehalten oder überhaupt nie

gestartet wurden. Dazu gehören u.a. das Jonglei-Kanalprojekt und die Schaffung

eines Korridors für die Entwicklung der Wasservorkommen, des Verkehrs und der

Stromerzeugung von der Region der Großen Seen im Osten Afrikas bis zum

Mittelmeer (etwa durch Aiman Rscheeds Africa-Pass-Projekt1 und

Äthiopiens Staudamm-Projekte. Andere Projekte können mit Unterstützung

Ägyptens und der BRICS-Gruppe realisiert werden, wie z.B. das

Transaqua-Projekt2 zur Wiederauffüllung des Tschadsees, die

Eisenbahnen von Port Sudan und Dschibuti nach Dakar und das Bahnprojekt

Kairo-Kapstadt. Die Entwicklung der vom Krieg zerstörten Provinz Darfur im

Sudan sowie des Südsudan wird ein integraler Bestandteil dieser Projekte

sein.

Karte: http://www.suezcanal.gov.eg

Abb. 1: Nach den Plänen der ägyptischen Regierung soll die Kapazität des

Suezkanals in den kommenden zwölf Monaten dramatisch erweitert werden

Die Großprojekte, die jetzt in Ägypten realisiert werden, bilden eine

wunderbare Ergänzung zu dem „Programm für ein Wirtschaftswunder in Südeuropa,

der Mittelmeerregion und Afrika“,3 in dem die Infrastrukturprojekte

identifiziert werden, die notwendig sind, um die Region auf beiden Seiten des

Mittelmeers in die Eurasische Landbrücke einzubinden.

Der Neue Suezkanal, Phase I

Das Projekt des Entwicklungskorridors des Neuen Suezkanals (Abbildung

1) wird Afrika und Eurasien in dreifacher Weise verbinden - einerseits

durch seine maritime Funktion, indem es die Meere und Ozeane Asiens mit dem

Mittelmeer und dem Atlantik verbindet; andererseits als Landkorridor mit

Eisenbahnen und Straßen, und drittens als industrieller und logistischer

Knotenpunkt der Entwicklung, von dem die Entwicklung nach Norden und Osten -

nach Palästina, vor allem in den Gazastreifen, nach Israel, Jordanien, in den

Libanon, nach Syrien, in den Irak - und nach Afrika ausstrahlt.

Der Suezkanal ist derzeit ein Engpaß für den Verkehr zwischen Asien und

Europa. Zehn Prozent des Welthandels, 18.000 Schiffe jährlich - im Schnitt 49

pro Tag -, passieren diese 163 km lange Wasserstraße, die meist nur 60 m breit

ist. Die Tatsache, daß der Kanal jeweils nur den Verkehr in einer Richtung

ermöglicht, macht es notwendig, daß die Schiffe ihn jeweils im Konvoi

befahren, was oft zu Verzögerungen von 30-40 Stunden führt. Der Neubau des

Kanals wird es ermöglichen, die Zahl der Schiffe, die ihn täglich passieren,

zu verdoppeln und die dafür nötige Fahrzeit von 18 auf 11 Stunden zu

reduzieren.

Der „neue Suezkanal“ bildet die erste Phase des Projektes und umfaßt das

Graben eines neuen, 35 km langen Kanals vom Mittelmeer parallel zum alten

Kanal bis zu den Bitterseen und die Verdoppelung des Kanalquerschnitts an der

37 km Strecke südlich der Seen. Dazu müssen mehr als 300 Mio. m3

Sand bewegt werden, die, wenn man sie in einer Reihe aufeinanderstapeln

könnte, bis zum Mond reichen würden. Bis Redaktionsschluß waren durch den

Einsatz von 15.000 Arbeitern und 52 Unternehmen bereits mehr als 20 Mio.

m3 entfernt worden.

Diese Phase des Projektes wird geschätzte 4 Mrd.$ kosten. Die Ägypter

werden aber nicht zulassen, daß es durch Auslandsanleihen oder frei

verkäufliche Aktien an den Börsen oder ausländische Interessen gekauft wird,

aus offensichtlichen Sicherheitsgründen. Die Ägypter erinnern sich noch sehr

gut daran, daß es dem Britischen Empire gelang, das Land zur Kolonie zu

machen, weil Ägypten im 19. Jahrhundert Auslandskredite aufnahm, um den Bau

des Kanals zu finanzieren.

Diesmal wird das Land den Bau vollkommen aus eigenen Mitteln finanzieren

und eine Idee von Alexander Hamilton übernehmen. Die ägyptische Regierung wird

Schuldscheine im Nennwert von 10, 100 und 1000 ägyptischen Pfund verkaufen,

die mit 12% verzinst werden - aber nur ägyptische Staatsbürger können diese

Schuldscheine kaufen. Auch im Ausland lebende Ägypter können in US-Dollar

ausgewiesene Schuldscheine kaufen, die mit 3,5% verzinst werden. So wird das

Projekt vom ganzen ägyptischen Volk finanziert und gebaut.

Viele westliche Schiffahrtsexperten zweifeln, ob es sinnvoll ist, ein so

teures Projekt in einer Zeit zu starten, in der der Welthandel stagniert. Aber

Ägypten arbeitet mit den BRICS-Staaten zusammen, die eine starke Ausweitung

des Handels erwarten, weil sie auf eine starke Ausweitung der wirtschaftlichen

Zusammenarbeit untereinander und mit verbündeten Nationen setzen und nicht

darauf, billige Waren und Rohstoffe auf den kollabierenden Märkte Westeuropas

und Nordamerikas abzusetzen.

Diese neuen, expandierenden Märkte der BRICS-Länder werden gezielt

aufgebaut. So wird die zunehmende Industrialisierung Chinas und Asiens eine

Ausweitung der Nahrungsmittelimporte dieser Länder erfordern, insbesondere von

Getreide und Fleisch. Die Chinesen suchen schon jetzt solche Importe, u.a. aus

den Ländern Osteuropas. Rußland und die Ukraine waren historisch die Brotkörbe

der Welt, aber seit dem Kollaps der Sowjetunion wurden diese Kapazitäten viel

zu wenig genutzt. Diese Exporte werden über das Schwarze Meer, das Mittelmeer

und durch den Suezkanal erfolgen; Getreide wird dazu in sog.

„Suezmax“-Massengutfrachtern transportiert. Das zeigt die Bedeutung von Suez

als Knotenpunkt des globalen Güterverkehrs. Hier begegnen sich die

Schiffahrtsrouten und Landrouten. Im „multimodalen“ oder „kombinierten“

Verkehr konkurrieren diese verschiedenen Verkehrsarten nicht miteinander,

sondern sie ergänzen sich, um einen schnellen und effizienten Welthandel zu

ermöglichen.

Im heutigen Langstrecken-Schiffsverkehr dominieren die sog. „Superschiffe“,

Tanker, Massengutfrachter und Containerschiffe, die mit mehr als 150.000 BRT

deutlich größer sind als selbst die größten Flugzeugträger der US-Marine. Die

größten dieser Containerschiffe der Tripel-E-Klasse, die von der dänischen

Reederei Møller-Maesk betrieben werden, haben eine Verdrängung von 165.000 BRT

und können 18.000 20-Fuß-Container-Einheiten transportieren; der Wert der

Fracht liegt dabei im Schnitt bei einer halben Milliarde Dollar. Würde man

diese Container mit dem Zug transportieren, wäre dieser mehr als 100 km lang.

Diese Schiffe sind so groß, daß sie nur wenige Häfen anfahren können, und sie

passen nicht durch den Panamakanal oder den Bosporus.

Als Verkehrsknotenpunkt dient die Suezkanalzone natürlich auch als

Umschlagsplatz, und die dazu nötigen Einrichtungen werden deutlich ausgebaut,

darunter auch die verschiedenen Häfen in der Region. Schon jetzt liegt im

Osten von Port Said am Mittelmeer an der Zufahrt des Kanals der

Suezkanal-Container-Terminal von Port Said. Dieser moderne Terminal dient fast

ausschließlich dem Durchgangsverkehr. Er wurde 2004 eröffnet und seine

Kapazität in den letzten Jahren verdoppelt. Damit ist er nun der größte

Container-Terminal am Mittelmeer. Aber neben der Ausweitung der Kapazität des

Containerhafens werden auch andere Terminals ausgebaut, beispielsweise die

Terminals für Flüssiggüter (Erdöl), Trockengüter, Agrarprodukte, ein Terminal

für den Roll-on-Roll-off-LKW-Verkehr und ein Bunkerterminal.

Die modernen Superschiffe löschen oft 2000 Container oder mehr für die

Verladung auf kleinere Seeschiffe und Küstenschiffe, die die Häfen im

östlichen Mittelmeer anlaufen. Einer dieser kleineren Häfen wird auch der

Hafen von Gaza sein, der im Rahmen eines dauerhaften Friedensabkommens

eröffnet werden muß, um den neuen Staat Palästina mit der Maritimen

Seidenstraße zu verbinden. Andere Häfen, die von diesen kleineren Schiffen

angefahren werden können, sind die beiden israelischen Häfen Ashdod und Haifa,

Beirut im Libanon, Lattakia in Syrien, Mersin an der türkischen

Mittelmeerküste, Izmir an der der türkischen Ägäisküste sowie die Häfen am

Schwarzen Meer wie Odessa in der Ukraine und die russischen Schwarzmeerhäfen;

Rußland plant den Bau eines logistischen Zentrums für den Import von

Agrarprodukten aus Ägypten und anderen Nicht-EU-Staaten. Sie werden auch

Container laden, die für die europäischen Atlantikhäfen bestimmt sind.

Am Südende des Kanals liegt Port Suez, und 17 km weiter südlich an der

Westküste des Golfs von Suez der Hafen Adabiya. Beide gehören zu den

wichtigsten Industriezentren Ägyptens.

50 km südlich von Suez liegt Suchna, der gerade erst entstehende „Hafen des

21. Jahrhunderts“. Es ist der erste von Anfang an umfassend geplante Hafen,

ein Hafen der sog. „dritten Generation“, ausgerüstet mit den modernsten

Technologien für den Export und Import von Fracht aller Art, Massengüter,

Container eingeschlossen.

In der Stadt Ain Suchna besteht seit 2006 Ägyptens Sonderwirtschaftszone,

ein Gemeinschaftsprojekt mit den chinesischen Unternehmen Tianjin Investment

Holdings of China. Ihr Vorbild sind die Sonderwirtschaftszonen in China, in

denen exportorientierte Unternehmen angesiedelt wurden. China plant die

Schaffung von insgesamt fünf solchen Zonen in Afrika, in denen chinesische

Unternehmen Fabriken ansiedeln sollen. Die erste dieser Zonen ist Ain

Suchna.

Es werden Eisenbahnverbindungen von diesen Häfen im Süden zu denen im

Norden entstehen, damit Schiffe ihre Güter, die für den Umschlag bestimmt

sind, löschen können, ohne den Kanal durchfahren zu müssen. Neben den

Tanklagern für flüssige Fracht müssen auch die Getreidelager, Lagerhallen etc.

ausgebaut werden. Auch die Werftanlagen müssen erweitert werden, um die

Reparatur von Superschiffen zu ermöglichen, damit die Region wirklich zu einem

globalen Verkehrsknotenpunkt entwickelt werden kann.

Suez, ein interkontinentaler Eisenbahn-Knotenpunkt

X

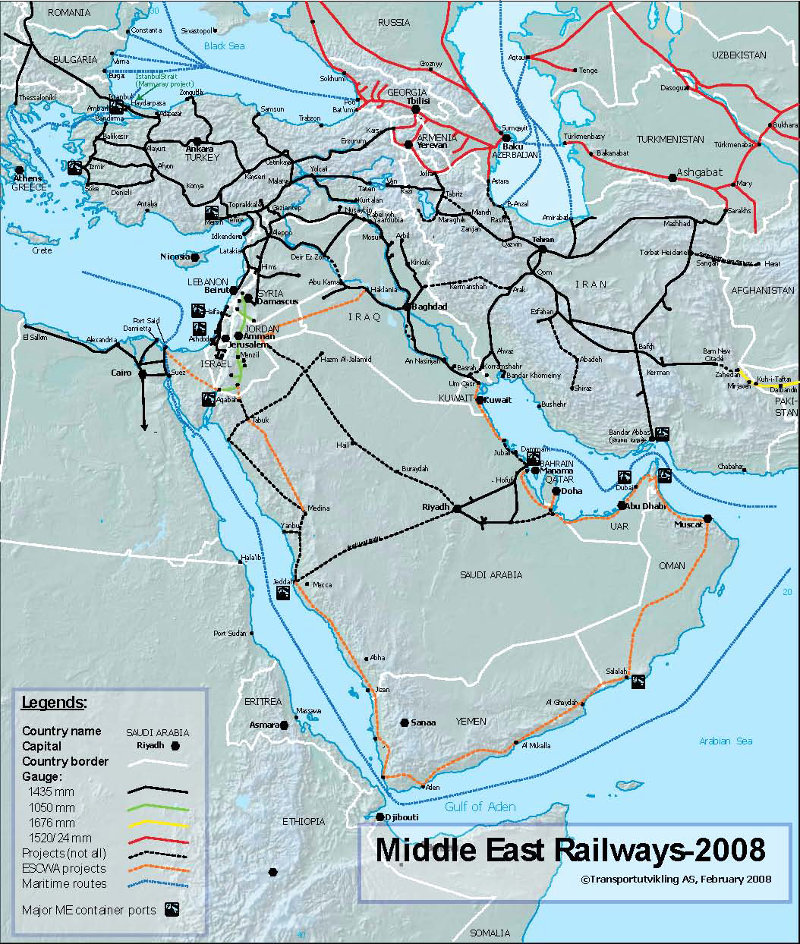

Abb. 2: Geplantes Eisenbahnnetz in den Maschrik-Staaten

X

Abb. 3: Geplant und streckenweise im Bau ist die Trans-Maghreb-Bahn von

Ägypten entlang der Nordküste Afrikas nach Marokko

Ägypten plant den Bau von sechs neuen Tunneln unter dem erweiterten Kanal,

um eine schnelle Entwicklung der bisher fast vollkommen unentwickelten Gebiete

auf der Sinai-Halbinsel östlich des Kanals zu ermöglichen. Mindestens zwei

dieser Tunnel werden Eisenbahntunnel sein, die Eurasien mit Afrika verbinden.

Fast alle Nationen westlich und östlich dieser Grenzlinie haben in den letzten

zehn Jahren Eisenbahnprojekte begonnen, mit chinesischer, russischer oder

europäischer Beteiligung. Aber die meisten dieser Projekte wurden aufgrund der

laufenden Kriege und Konflikte in Südwestasien und Afrika bisher nicht

fertiggestellt.

Im Osten des Kanals ist das Eisenbahnnetz des arabischen Maschrik (die

arabischen Staaten östlich von Libyen und nördlich von Saudi-Arabien) geplant

(Abbildung 2), ein fast 20.000 km und 16 Routen umfassendes Netz von

Hochgeschwindigkeitsstrecken in Südwestasien, westlich des Kanals die

Trans-Maghreb-Bahn.

Ägypten hat Pläne, sein Eisenbahnnetz bis zur Grenze des Gazastreifens

auszubauen, von wo eine Bahnverbindung über Gaza City weiter nach Norden in

die israelischen Küstenstädte führen könnte, darunter Tel Aviv und die Häfen

Ashdod und Haifa, und von dort weiter über Beirut und die übrigen Küstenstädte

des Libanon und Syriens - derzeit ein Kriegsgebiet - bis in die Türkei, wo

bereits verschiedene Abschnitte des Schnellstreckennetzes in Betrieb sind. Um

den Anschluß nach Europa und Eurasien herzustellen, müßte ein weiterer Tunnel

unter dem Bosporus gebaut werden, da der gerade fertiggestellte dortige

Bahntunnel Teil des S-Bahnnetzes von Istanbul ist.

Eine weitere Linie würde zu den Zwillings-Hafenstädten Eilat (Israel) und

Aqaba (Jordanien) am Roten Meer führen. Von Aqaba aus soll eine Bahnverbindung

nach Norden entstehen und Anschluß an die Eisenbahnnetze von Syrien und Irak

erhalten. Dadurch würde die Rolle Jordaniens als Durchgangsland gestärkt und

Aqaba zum Umschlagsplatz für Südwestasiens Warenverkehr von und nach Asien und

Ostafrika.

Im April 2014 empfing Jordaniens Premierminister Abdullah Ensour eine

Delegation des außenpolitischen Ausschusses der Chinesischen Politischen

Konsultationskonferenz und lud China ein, sich an diesem Eisenbahnprojekt zu

beteiligen, das Jordanien, wie er sagte, in die neue „Seidenstraße“

integrieren würde, die China mit der Levante verbindet.

Durch die Tunnel entsteht auch die Verbindung zu den Eisenbahnlinien nach

Westen, entlang der nordafrikanischen Küste (Abbildung 3). Ägypten hat

das älteste Eisenbahnsystem Afrikas und des Nahen Ostens. Es hat ein relativ

dichtes Netz von Eisenbahnstrecken in Kairo und der Delta-Region, sowie

Eisenbahnen entlang der gesamten Strecke des Nils in Ägypten und entlang der

Nordküste Ägyptens bis zur Grenze zu Libyen. Im vergangenen März kündigte

Ägyptens Verkehrsministerium an, daß es den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn

entlang des Niltals, die Alexandria mit Assuan an der Grenze zum Sudan und

damit die fünf wichtigsten Provinzen miteinander verbinden soll, zur Priorität

erhoben hat.

Diese Linie könnte nach Süden durch den Südan und Äthiopien bis Uganda,

Kenia etc. verlängert werden.

Wie am Projekt des Neuen Suezkanals ist das Pionierkorps der ägyptischen

Armee unmittelbar an der Planung und am Bau der Eisenbahnlinien beteiligt. Es

wird ebenfalls im Inland finanziert, durch den Verkauf von Anteilen und

Schuldscheinen, durch Kredite ägyptischer Banken sowie durch Investitionen

ägyptischer Unternehmer.

Schon jetzt besteht eine Verbindung von Ismailia am Suezkanal, wo einer der

neuen Tunnel unter dem Kanal entstehen wird, entlang der Mittelmeerküste zur

libyschen Grenze. Im Programm des Schiller-Instituts für den Mittelmeerraum

ist vorgesehen, diese Linie als Hochgeschwindigkeitsstrecke auszubauen und

durch Libyen, Tunesien, Algerien bis Marokko zu verlängern, und sie durch

Tunnel von Tunesien aus mit Italien und von Marokko aus mit Spanien zu

verbinden.

Der Sturz und die Ermordung des libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi hat

dem Eisenbahnprojekt entlang der libyschen Küste, an dem sich Rußland und

China mit mehr als 1 Mrd. $ beteiligen, vorläufig ein Ende gesetzt. Es sollte

die erste Eisenbahnlinie des Landes werden und das Land mit Ägypten im Osten

und Tunesien im Westen verbinden. Auch wenn die russischen und chinesischen

Eisenbahningenieure das Land inzwischen verlassen haben, hat die libysche

Regierung erklärt, sie wolle die Arbeiten so bald wie möglich wieder in Gang

bringen.

Auch in Tunesien steht der Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn auf der

Tagesordnung. Im Februar 2012 veranstaltete das tunesische Verkehrsministerium

eine Konferenz mit Vertretern der nationalen Eisenbahngesellschaften von

Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien, um über den Bau der

Trans-Maghreb-Bahn zu diskutieren. Alle diese Länder sind sehr daran

interessiert diese Linie zu verwirklichen. Tunesien hat bereits angekündigt,

daß es in den kommenden zehn Jahren 5,5 Mrd. $ investieren wird, um die

Hochgeschwindigkeitsbahn als Verbindung zu den Nachbarstaaten zu realisieren.

Auch Algerien, wo bereits ein Eisenbahnnetz besteht, verfolgt ähnliche Pläne.

Marokko hat seine Hochgeschwindigkeitsbahn von Casablanca an der

Atlantikküste nach Tangier an der Mittelmeerküste bereits zur Hälfte

fertiggestellt und setzt dabei auf die Technologie des französischen TGV.

Außerdem haben Marokko und Spanien auch schon sehr ernsthafte Untersuchungen

und eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Eisenbahntunnels unter der

Straße von Gibraltar fertiggestellt. Wenn dieser gebaut wird, wäre es das

wichtigste transkontinentale Infrastrukturprojekt seit dem Bau des

Suezkanals.

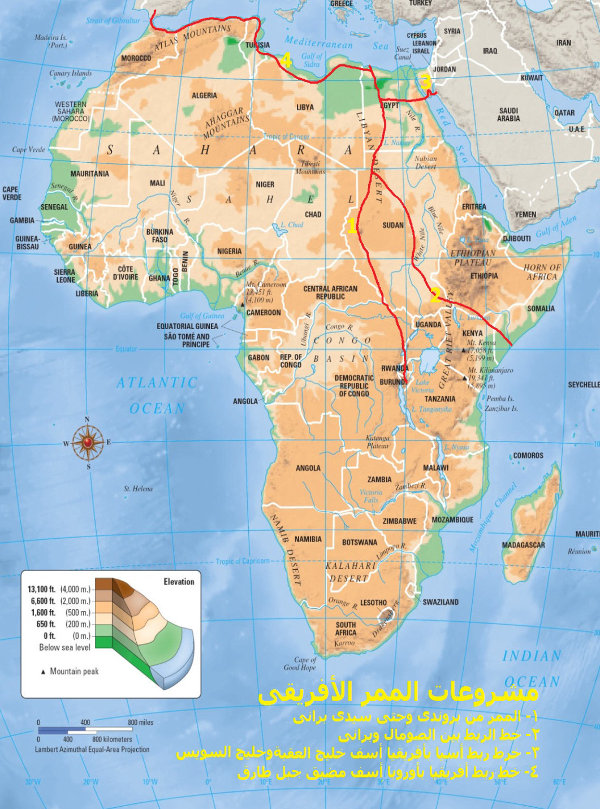

Karte: Aiman Rscheed

Abb. 4: Das Africa-Pass-Projekt würde Ostafrika an das eurasische

Eisenbahnnetz anschließen

Der Plan des Schiller-Instituts unterstützt auch einen Vorschlag des

ägyptischen Ingenieurs Aiman Rscheed, einen großen Hafen bei der ägyptischen

Stadt Sidi Barrani zu bauen, der als Endpunkt einer Eisenbahnstrecke dienen

soll, die von dort durch Westägypten in den Sudan führen und sich dort

verzweigen würde. Der eine Ast der Bahnstrecke würde weiter nach Süden bis in

die landeingeschlossenen Länder Rwanda, Burundi und Uganda führen, der andere

nach Südosten durch Äthiopien und Nordkenia bis Kismayu an der somalischen

Küste des Indischen Ozeans (Abbildung 4). Nach ihrer Fertigstellung

würden diese Bahnlinien fast ein Drittel Afrikas für eine schnelle weitere

Entwicklung erschließen.

Afrika auf dem Weg in die Kernfusionswirtschaft

Aber alle diese Projekte lösen noch nicht die größte Herausforderung, vor

der Ägypten, Afrika und Südwestasien stehen: die Stromerzeugung muß massiv

ausgeweitet werden, nicht bloß für die industrielle Entwicklung, sondern auch

für die Meerwasserentsalzung. Diese Steigerung der Stromerzeugung kann nur

durch den Einsatz von Kernkraft - Kernspaltung und Kernfusion - erreicht

werden. Alle Länder Nordafrikas leiden unter Wassermangel. Überall im Norden

Afrikas gibt es große Städte, aber es gibt bisher kein einziges Kernkraftwerk,

das billigen Strom für die Meerwasserentsalzung liefern könnte. Die große

Stadt Alexandria hat nicht einmal eine konventionelle Entsalzungsanlage.

Fast alle arabischen Nationen vom Persischen Golf bis zur Atlantikküste

planen daher den Bau von Kernkraftwerken. Die Vereinigten Arabischen Emirate

haben bereits mit dem Bau des ersten von insgesamt vier Kernreaktoren mit

einer Gesamtleistung von 5600 MW begonnen. Saudi-Arabiens Pläne

sind bereits weit fortgeschritten, und Jordanien hat eine Vereinbarung mit

Rußlands Atomkonzern Rosatom geschlossen, den ersten von zwei geplanten

1000-MW-Reaktoren zu bauen.

Nach der Übernahme des Präsidentenamtes bezeichnete Ägyptens Präsident

Al-Sisi den Bau des ersten ägyptischen Kernkraftwerks als eine der höchsten

Prioritäten seiner Regierung, und bei seinem Treffen mit Rußlands Präsidenten

Putin sprachen beide über die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie.

Tatsächlich leidet Ägypten unter sporadischen Stromausfällen, weil derzeit

einfach zu wenig Elektrizität erzeugt wird.

Eine offizielle Ausschreibung für den Bau des Kernreaktors sollte noch vor

Jahresende erfolgen. Standort des Reaktors soll El-Dabaa an der

Mittelmeerküste sein, wo schon seit den 1980er Jahren Flächen dafür reserviert

sind. Die Regierung hat das Pionierkorps der Armee bereits beauftragt, die am

Standort bereits bestehenden Anlagen - Verwaltungsgebäude, Lager, Werkstätten,

Wasser- und Stromversorgung - instandzusetzen.

Ägypten hat relativ weit entwickelte Einrichtungen für die Kernforschung,

die der Ägyptischen Atomenergie-Behörde unterstellt sind, darunter zwei

Forschungsreaktoren: ein 1961 in Betrieb genommener 2-MW-Mehrzweckreaktor, und

ein 22-MW-Reaktor, der vom argentinischen Unternehmen INVAP gebaut und 1998 in

Betrieb genommen wurde. Es besteht auch eine Pilotanlage für die Herstellung

von Brennelementen für diese beiden Reaktoren, ein Strahlungslabor und ein

Zentrum für den Umgang mit Atommüll. In diesen Einrichtungen arbeiten fast

1000 Wissenschaftler und Ingenieure.

2011 gründeten der ägyptische Baukonzern Orascom und der staatliche

Baukonzern Arab Contractors ein Gemeinschaftsunternehmen, das

Kernkraftwerksprojekte in Ägypten und im Nahen Osten durchführen soll, bisher

aber noch keine Aufträge erhalten hat.

Ein Nuplex am Suezkanal

Damit kommen wir zur Phase III des Entwicklungskorridors am Suezkanal, der

Umwandlung der Kanalzone und der Sinairegion in ein Weltklasse-Zentrum für

Industrie und wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung.

Bei Ismailia - etwa in der Mitte des Suezkanals gelegen - sollen ein

„Technologie-Tal“ und einer der Standorte der Suezkanal-Universität

entstehen.

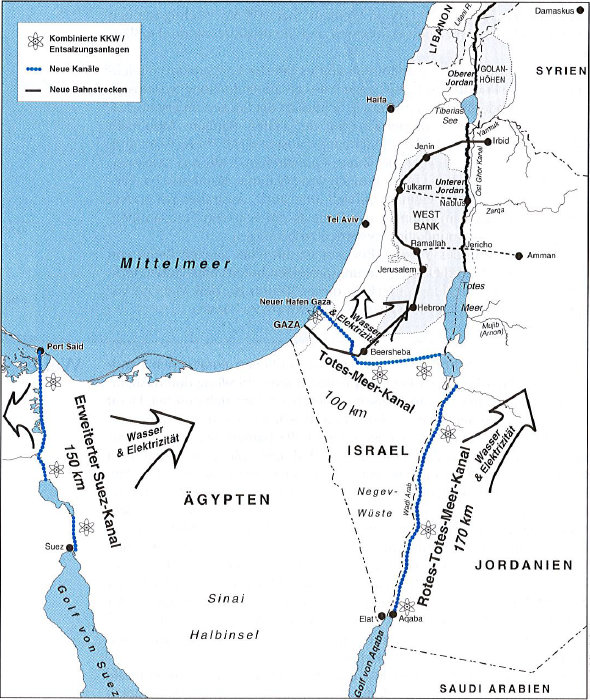

Karte: EIR

Abb. 5: In seinem „Oasenplan“ für den Nahen Osten griff Lyndon LaRouche

Anfang der 1990er Jahre Präsident Eisenhowers Vorschlag auf, durch den Bau

einer Reihe von Kernkraftwerken für die Erzeugung von Elektrizität und

Trinkwasser eine Grundlage für einen umfassenden Friedensprozeß für den Nahen

Osten zu schaffen.

Die bisher vollkommen unterentwickelte Sinai-Halbinsel und ihre Umgebung

sind reich an natürlichen Rohstoffen, die große Industriebetriebe versorgen

können - etwa Sand für die Glasherstellung. In der Region gibt es auch große

Salz-, Kali-, Kalk-, Granit- und Dolomitvorkommen.

Um sie zu nutzen, braucht man Strom - und zwar eine ganze Menge, den

Ägypten derzeit nicht hat. Auch das Kernkraftwerk bei El-Dabaa würde nach

seiner Fertigstellung noch nicht genug Strom für das Wirtschaftswunder

liefern, auf das Ägypten hinarbeitet. Ägypten braucht allein an seiner

Nordküste mehrere Kernkraftwerke, um große Bevölkerungszentren wie Alexandria

mit Strom und entsalztem Wasser zu versorgen und so den Druck auf den bereits

überlasteten Nil zu reduzieren.

Warum sollte man in diesem Umfeld des „Technologietals“ nicht auch gleich

einen „Nuplex“ - einen nuklearen, agroindustriellen Komplex - schaffen, indem

man inmitten der Kanalzone ein großes Kernkraftwerk aufbaut - vielleicht am

großen Bittersee -, das billigen Strom für die Entsalzung von Meerwasser und

für die Industrien in der Region liefert?

In den 1960er Jahren schlug der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower

vor, durch den Bau einer Reihe von Kernkraftwerken für die Erzeugung von

Elektrizität und Trinkwasser, u.a. an der Nordküste des Sinai, eine Grundlage

für einen umfassenden Friedensprozeß für den Nahen Osten zu schaffen

(Abbildung 5). Diese Vorschläge wurden aus politischen Gründen

sabotiert, weil die Vereinigten Staaten damals auf eine kernkraftfeindliche

Politik einschwenkten.

Mit reichlichem und billigem Strom wird es möglich, in der Region

Industrien aufzubauen, die nicht auf „billigen Arbeitskräften“ beruhen.

Billige Arbeitskräfte haben noch niemals zu einer wirklichen industriellen

Entwicklung geführt, entscheidend war immer die Verfügbarkeit von Energie

sowie von qualifizierten und motivierten Arbeitskräften.

In diesem Nuplex könnten großartige Bildungs- und Forschungseinrichtungen

geschaffen werden - nicht zuletzt für die Kernfusionsforschung -, die

Wissenschaftler aus der gesamten Region anziehen würden.

Unter den BRICS-Staaten und ihren Verbündeten gibt es etliche Partner für

ein solches Projekt, wie z.B. Rußland, China und Südkorea, die alle eine

eigene Nuklearindustrie und ehrgeizige nukleare Forschungsprogramme haben.

Andere Nationen im Umfeld der BRICS, die ebenfalls Nuklearprogramme

entwickeln, sind Indien, Argentinien und Brasilien.

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes werden wir über das Toschka-Projekt und

die Begrünung der afrikanischen Wüsten berichten.

Anmerkungen

1. Siehe „Africa Pass: Ein revolutionäres Projekt für Afrika und den

Mittelmeerraum“, Neue Solidarität 26/2012,

http://www.solidaritaet.com/neuesol/2012/26/africa-pass.htm

2. Siehe „Das Transaqua-Projekt: Beginn einer Wiedergeburt Afrikas“,

Neue Solidarität 26/2012,

http://www.solidaritaet.com/neuesol/2012/26/transaqua.htm

3. Siehe http://www.bueso.de/wirtschaftswunder