Afrika: Projekte für eine bessere Zukunft

Die Wirtschaftsprojekte, die in bereits Afrika laufen oder startbereit sind,

werden viele Millionen seiner 1,5 Milliarden Einwohner beschäftigen, um ihre

Heimat in den 54 Ländern des Kontinents aufzubauen. Die Ära der bloßen

Rohstofförderung für den Export, der erzwungenen Abhängigkeit von

Lebensmittelimporten und aller anderen kolonialen Methoden ist vorbei.

Einige kürzlich abgeschlossene Projekte sind richtungsweisend. In Tansania

wurde im März 2024 der Julius-Nyerere-Staudamm eingeweiht, der Strom liefert und

den Fluß reguliert. In Simbabwe ging das neue integrierte Stahlwerk Mvuma in

Betrieb. In Nigeria wurde in diesem Jahr die riesige Dangote-Ölraffinerie

eröffnet. In Ägypten schreitet der Bau des Kernkraftwerks El Dabaa voran.

© Egypt Nuclear Power Plants Authority, September 2024

Bauarbeiter am Block 2 des Kernkraftwerks El Dabaa in Ägypten

Elektrizität ist der Grundstein

Elektrizität ist der Ausgangspunkt für alles, was getan werden muß. Nach

Angaben der Internationalen Energieagentur haben 580 Millionen Afrikaner

keinen Stromanschluß. Dabei gibt es große Unterschiede; in Ägypten haben über

99% der Bevölkerung Strom, in Somalia nur 18%, und am schlimmsten betroffen sind

die Länder Zentralafrikas, mit weniger als 10%.

Die gesamte installierte Stromkapazität Afrikas im Jahr 2023 betrug 246

Gigawatt (GW). Zum Vergleich: China verfügt über 2920 GW Kapazität, die

Europäische Union über mehr als 1000 GW. Hochentwickelte Volkswirtschaften

in Europa verfügen im Durchschnitt über eine installierte Kapazität von etwa 1

GW pro Million Einwohner. Um auf einen vergleichbaren Stand zu kommen, bräuchte

Afrika also mindestens 1500, besser bis zu 3000 GW.

Hinzu kommt, daß nur drei Länder zusammen mehr als die Hälfte des Stroms auf

dem Kontinent erzeugen: Südafrika (60 GW), Ägypten (59 GW) und Algerien (35 GW).

Die Bevölkerung dieser Länder beträgt zusammen 217 Millionen.

Die Situation erfordert Maßnahmen zur Nutzung von Kohle und Gas – neben der

Wasserkraft die Energiequellen, mit denen sich am schnellsten zusätzliche

Stromerzeugungskapazität installieren läßt – sowie den Einstieg in die

Kernenergie.

Kohle, Gas und Öl: In den ausgedehnten Sedimentationsgebieten des

Kontinents und vor der Küste gibt es vielerorts Vorkommen an Kohle, Öl und Gas.

Ein Beispiel dafür, wie schnell ein Gaskraftwerk gebaut werden kann, lieferte

Ägypten mit deutscher Beteiligung. 2015 wurde die Siemens AG mit dem Bau eines

Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerks beauftragt. Es wurde in weniger als 30 Monaten

fertiggestellt und ging 2018 ans Netz. Die Hauptkomponenten wurden im Werk

gefertigt und vor Ort montiert. Mit einer Kapazität von 14,4 GW ist es die

größte Anlage dieser Art weltweit.

Das zeigt den Weg. Diesem Modell folgend, muß das Paradigma des Exports von

Kohle, Öl und Gas und sogar Strom von Nordafrika nach Europa beendet werden.

In Afrika gibt es zahlreiche Pipelines und Gasanlagen, aber ein großer Teil

davon dient dem Export.

Zentralafrika: Es gibt Bestrebungen, ein Zentralafrikanisches

Pipelinesystem (CAPS) zu schaffen, das Erdgas in der gesamten Region verteilt.

Der Plan sieht die Verlegung einer 6500 km langen neuen Pipeline durch elf

Länder vor. Im Januar 2023 unterzeichneten zahlreiche Staaten und der Verband

der afrikanischen Ölproduzenten APPO eine Absichtserklärung, Zentralafrika bis

2030 zur „energiearmutsfreien Zone“ zu machen. Veranstalter des Treffens war das

Zentralafrikanische Wirtschafts- und Energieforum CABEF, einer der

Unterzeichnerstaaten ist Angola, nach Nigeria und Algerien der drittgrößte

Ölexporteur Afrikas.

Allein in Zentralafrika lagern geschätzte Ölreserven von mehr als 31

Milliarden Barrel, und fünf der zehn afrikanischen Ölförderländer liegen in

dieser Region. Neben Angola sind dies Gabun, die Republik Kongo,

Äquatorialguinea und der Tschad. Der chinesische Ölkonzern China National

Petroleum Corporation (CNPC) ist in dieser Region aktiv.

Pipelines: Es gibt wichtige Vorschläge für neue Pipelines. Die

geplante Marokko-Nigeria-Gaspipeline (MNGP) soll 5660 km lang sein und wird eine

Verbindung zwischen zahlreichen westafrikanischen Ländern schaffen: Nigeria,

Benin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau,

Gambia, Senegal und Mauretanien. Endpunkte sind Tanger in Marokko und Cádiz in

Spanien. Sie würde in Ghana beginnen, wo die bestehende Pipeline von Nigeria

nach Benin, Togo und Ghana endet. Dieses Projekt ist „transformativ“, wie König

Mohammed VI. von Marokko auf dem African Investment Forum vom 8. bis 10.

November 2024 in Marrakesch sagte. Alle Länder entlang der Route werden über

zuverlässige und ausreichende Stromversorgung verfügen, auch die wirtschaftliche

Integration wird voranschreiten. Darüber hinaus erleichtert die Pipeline den

Gastransport von der Küste in die Binnenländer der Sahelzone, die derzeit die

niedrigste Elektrifizierungsrate aufweisen.

Die MNGP und entsprechende Gaskraftwerke würden 400 Millionen Menschen in

diesem Teil Afrikas Strom bringen. Die von der Islamischen Entwicklungsbank und

dem OPEC-Fonds für internationale Entwicklung finanzierten Machbarkeits- und

technischen Studien sind bereits abgeschlossen.

Es gibt weitere Projekte, und einige davon sind ein Vorgeschmack darauf, was

möglich ist. An der Ostküste exportiert Mosambik, das über Offshore-Gas verfügt,

Gas über bestehende Pipelines an das benachbarte Simbabwe und nach Südafrika,

weitere Pipelines sind in der Planung. Im Norden arbeiten Uganda und Tansania an

einer ostafrikanischen Pipeline (East African Crude Oil Pipeline, EACOP), die

das kürzlich in Uganda entdeckte Öl für den Export nach Tansania leitet.

Tansania möchte jedoch selbst bis 2030 vollständig elektrifiziert sein. Dazu

wird es auch mit Kenia zusammenarbeiten, um Gas über die 600 km lange Pipeline

Mombasa-Daressalam nach Kenia zu transportieren. Der Bau wird bald beginnen.

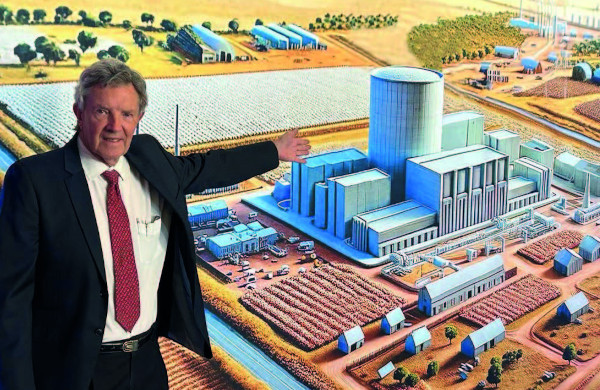

© Stratek Global

Dr. Kelvin Kemm zeigt ein KI-Bild des Kernkraftwerks HTMR-100.

Kernkraft: Ägypten wird in Kürze sein 4,8-Gigawatt-Kernkraftwerk (KKW)

aus russischer Produktion in Betrieb nehmen und voraussichtlich noch weitere

bauen. Viele afrikanische Länder sind auf dem Weg, Kernenergie zu nutzen, aber

bisher ist nur in Südafrika ein KKW in Betrieb.

Afrika hat auch beste Aussichten auf eine Zukunft mit eigenständig

entwickelten Reaktoren, nämlich mit einem 100-Megawatt-Kernkraftwerk nach einem

in Südafrika entwickelten Konzept. Die südafrikanische HTMR-100-Konstruktion ist

bereit für den Bau eines Demonstrationsreaktors. Sie wurde vom Unternehmen

Stratek Global entwickelt, dessen Gründer und Leiter der Kernphysiker und

Ingenieur Dr. Kelvin Kemm ist.

Großangelegte Wasserprojekte: das Kongobecken

Im Herzen Afrikas liegt das riesige Kongobecken. Mit einer Länge von 4700 km

ist der Kongo der neuntlängste Fluß der Welt, in Bezug auf die durchschnittliche

Wasserführung steht er sogar an zweiter Stelle – er speist 41.000 Kubikmeter pro

Sekunde in den Atlantischen Ozean. Das Becken erstreckt sich über neun

Länder.

Zwei seit langem untersuchte Projekte im Zusammenhang mit dem Kongofluß

werden durch ihre positiven Auswirkungen den gesamten Kontinent radikal

verändern. Eines ist das Wasserkraftprojekt Grand Inga Hydropower Project (GIHP)

am unteren Flußlauf; das andere ist Transaqua, ein Plan, Wasser aus dem

Kongobecken in das Tschadbecken umzuleiten und darüber hinaus ein umfassendes

Energie-, Transport-, Schiffahrts- und Wassermanagement für die Region

aufzubauen. Beide werden hier in eigenen Kapiteln kurz beschrieben.