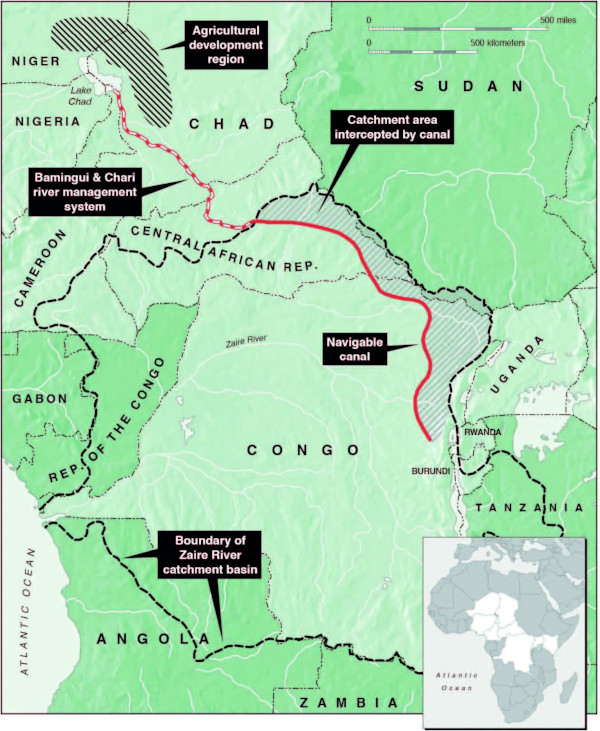

Das Transaqua-Projekt

Transaqua ist ein integriertes Projekt für Wasserversorgung,

Wasserkraftnutzung, Transport und Entwicklung der Agrarindustrie im Herzen

Afrikas. Experten beschreiben es als potentiellen Motor eines

Wirtschaftsaufschwungs für den gesamten Kontinent.

Die Idee für Transaqua ist Jahrzehnte alt, sie stammt von einem Team des

italienischen Ingenieurbüros Bonifica, damals ein Teil der staatlichen Holding

Istituto per la Ricostruzione Industriale (Institut für industriellen

Wiederaufbau, IRI). Transaqua soll eine große Ungerechtigkeit der „Natur“

beseitigen: Nördlich des Karre-Gebirges in der Zentralafrikanischen Republik,

das die Wasserscheide zwischen dem Tschadseebecken und dem Kongobecken bildet,

herrscht ständige Dürre, während südlich davon Wasser im Überfluß vorhanden ist

und ungenutzt in den Atlantik fließt. Wir sprechen vom Kongo, dem zweitlängsten

und wasserreichsten Fluß Afrikas, und von der Sahelzone, dem Trockengürtel, der

sich südlich der Sahara durch Nordafrika zieht.

© Bonifica S.p.A.

Schlüsselelemente des Transaqua-Projekts

Das Bonifica-Team unter der Leitung von Diplom-Ingenieur Marcello Vichi

berechnete, daß durch den Bau von Dämmen an den rechten Nebenflüssen des Kongo

und die Verbindung der daraus resultierenden Stauseen durch Kanäle eine 2400 km

lange Wasserstraße geschaffen werden könnte, die 5-8% des Kongo-Wassers nutzt

und es über den Chari, den einzigen Zufluß, in den Tschadsee leitet. Dies, ohne

einen Liter Wasser zu pumpen, es würde den gesamten Weg nur durch die

Schwerkraft fließen. Es wurde berechnet, daß auf diese Weise bis zu 100

Milliarden Kubikmeter Wasser jährlich umgeleitet werden könnten, wodurch man den

Tschadsee wieder auffüllen und Lebensbedingungen für bis zu 50 Millionen

Menschen wiederherstellen würde.

Darüber hinaus würde jeder der mehr als zwei Dutzend Dämme mit jeweils

mittelgroßen Kraftwerken (30 bis 100 MW Leistung) Wasserkraft erzeugen und so

den gesamten nordöstlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und

die Zentralafrikanische Republik (ZAR) versorgen. Auf dem Weg hinab in Richtung

Tschadsee würde zusätzliche Wasserkraft erzeugt. Es wurde berechnet, daß eine

Kapazität von bis zu 7 GW aufgebaut werden könnte. Darüber hinaus würden die

Dämme die Wasserführung der Flüsse regulieren, die bisher immer wieder die

Ufergebiete überschwemmen, und so die Voraussetzungen für eine zuverlässige

agro-industrielle Entwicklung schaffen und das Wasserkraftpotential an

flußabwärts gelegenen Standorten wie dem Inga-Staudamm erhöhen. Nicht zuletzt

wäre die Wasserstraße schiffbar und würde so einen Transportweg bilden, der

sechs Länder direkt miteinander verbindet: DR Kongo, ZAR, Tschad, Kamerun, Niger

und Nigeria.

Transaqua würde den größten Nebenfluß des Kongo, des Ubangi, ganzjährig

schiffbar machen und könnte theoretisch auch eine Verbindung vom Tschadsee zum

Kongo und zum Meer herstellen. Das erfordert jedoch beträchtliche Arbeiten, denn

der Kongo ist derzeit aufgrund eines etwa 100 km langen Abschnitts mit

Stromschnellen nicht schiffbar. Dieses Problem muß durch ein Schleusensystem

gelöst werden.

2018 wurde dank einer Zusammenarbeit zwischen dem Schiller-Institut, den

Transaqua-Autoren und dem Unternehmen Bonifica (heute in Privatbesitz), der

Regierung Nigerias und der afrikanischen Kommission für das Tschadseebecken

(Lake Chad Basin Commission, LCBC) Unterstützung für Transaqua organisiert und

der Plan auf der Internationalen Tschadsee-Konferenz in Abuja im Februar 2018

angenommen. Alle LCBC-Mitgliedsländer – Nigeria, Tschad, ZAR, Niger, Kamerun und

Libyen – erklärten gemeinsam, daß Transaqua das einzige machbare Projekt zur

Rettung des Tschadsees ist, und verpflichteten sich, internationale finanzielle

Unterstützung für die Realisierung zu organisieren.

Die italienische Regierung, die zu dieser Zeit von Migrationswellen aus

Afrika, viele davon aus der Sahelzone, betroffen war, unterstützte die Erklärung

und verpflichtete sich, die Machbarkeitsstudie mitzufinanzieren. Im Oktober des

Jahres wurde dazu ein Protokoll von der LCBC und der italienischen Regierung

unterzeichnet. Leider führten ein Regierungswechsel in Rom und äußerer Druck auf

die LCBC-Länder dazu, daß nichts weiter geschah und der Schwung verlorenging. Es

bedarf jedoch nur des politischen Willens, um das Projekt wieder

aufzunehmen.

Die Kosten für den Bau von Transaqua sind zwar erheblich – mindestens 50

Milliarden Dollar –, aber das Projekt kann wie das Inga-Projekt in Phasen gebaut

werden. Die erste Phase würde die Zentralafrikanische Republik betreffen und am

letzten Damm vor der Wasserscheide am Kotto-Fluß beginnen und sich nach Süden

fortsetzen. Allein der Teil des Projekts für die rechten Nebenflüsse des Ubangi,

der vollständig auf dem Gebiet der ZAR liegt, würde es ermöglichen, etwa 20-30

Milliarden Liter Wasser pro Jahr in das Einzugsgebiet des Tschadsees umzuleiten,

den Ubangui zu regulieren und 2000 MW Wasserkraft zu erzeugen. Und auch wenn es

Jahre dauern wird, bis das erste Wasser zum Tschadsee fließt, gibt es von Anfang

an unmittelbare Vorteile in Form neuer Arbeitsplätze, sobald die ersten Bagger

die Erde bewegen.

cc