Von Roudaires „Binnenmeer“ zur Blauen Revolution

Von Yves Paumier

In einem „Rückblick“ aus dem Jahr 2050

beschreibt der Autor, wie die Sahara durch die Versorgung mit Frischwasser

begrünt und die Unterentwicklung in diesem Teil Afrikas erfolgreich überwunden

werden kann.

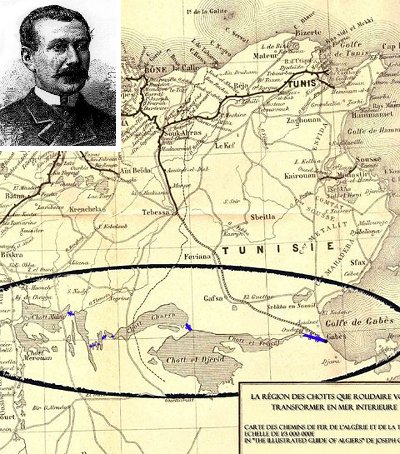

1874 veröffentlichte die renommierte Zeitschrift Revue des Deux Mondes

einen Artikel des französischen Offiziers und Topographen François-Elie

Roudaire (1836-1885) mit dem Titel Ein algerisches Binnenmeer. Jules

Verne (1828-1905) griff die Idee 1905 in seinem Roman Der Einbruch des

Meeres auf und machte sie weithin bekannt.

Roudaire war sich sicher, daß er eine riesige

von Salzsümpfen bedeckte Senke, die sogenannten Schotts, entdeckt hatte, die

sich über fast 400 km von Algerien bis zum Golf von Gabès in Tunesien

erstreckte. (Abb. 1).

Abb. 1: Der französische Ingenieur und Landvermesser François-Elie Roudaire schlug 1874 den Bau eines Kanals vom

Mittelmeer zu den Schotts im Süden Tunesiens und Algeriens vor, um ein riesiges Binnenmeer zu schaffen.

Mit Unterstützung des Architekten Ferdinand de

Lesseps - dem Planer des Suezkanals und des Panamakanals - schlug er vor, einen

240 km langen Kanal zu bauen, um die Senke wieder mit Meerwasser zu füllen.

Roudaire argumentierte, neben anderen Vorteilen würde die Zuführung einer so

großen Wassermenge vor Ort das Klima verändern und die ganze Region in einen

„Brotkorb“ verwandeln. Damals ist der Plan aus verschiedenen Gründen - teils

guten, teils schlechten - gescheitert. Heute ist jedoch die Zeit gekommen, wo

dieses Projekt, wenn man von einer höheren konzeptuellen und wissenschaftlichen

„Plattform“ ausgeht, mit Erfolg umgesetzt werden kann.

Prolog

Die Völker Nordafrikas sind heute, im ersten Jahrzehnt

des 21. Jahrhunderts, in einer fast verzweifelten Lage. Ihre Volkswirtschaften

liegen in Trümmern, und der typische Egoismus der modernen Kultur verschlimmert

die Katastrophe noch. Auch wenn sich die betreffenden Volkswirtschaften zum

Teil stark unterscheiden, so haben sie doch eines gemein: ihre Abhängigkeit von

der Außenwelt unter dem neoliberalen Paradigma, das gegenwärtig in sich

zusammenbricht. Die Folgen im Innern sind katastrophal: Korruption, sinkender

Lebensstandard, Diskriminierung, eine verlorene Generation, etc.

Einen Ausweg aus diesem Gefängnis bietet nur

der Weg, den der amerikanische Ökonom und Staatsmann Lyndon LaRouche

vorgeschlagen hat:

- das Weltfinanzsystem unter Kontrolle bringen

durch die Rückkehr zum Trennbankensystem (dem Glass-Steagall-Standard, wie er

1933 von Franklin Roosevelt geschaffen wurde) auf der Grundlage staatlicher

Kreditschöpfung, um die imperiale Herrschaft einer monetaristischen Oligarchie zu brechen.

- die Agenten dieser Oligarchie von ihren

Machtpositionen im Weißen Haus und anderswo entfernen.

- die Weltwirtschaft durch große

Infrastrukturprojekte mit der fortgeschrittensten Technik wieder aufbauen und

die Biosphäre verbessern.

Ein entscheidender Anstoß für eine solche

Renaissance wäre der Bau der Nordamerikanischen Wasser- und Stromallianz

(NAWAPA), dem Projekt, Regenwasser aus dem Nordwesten des amerikanischen

Kontinents in die trockenen Regionen der USA und Mexikos zu leiten.

Das ist mehr als ein kolossales Bauprojekt für

eine Verbesserung des Landes und der Ressourcen, im Grunde ist es eine

kulturelle Revolution. In diesem Geiste wollen wir Roudaires brilliante Idee

mit den notwendigen Verbesserungen aufgreifen. Seine Idee mag 140 Jahre alt

sein, aber das Prinzip dahinter ist zeitlos und existiert seit Jahrtausenden,

seit die Menschheit durch die Entwicklung der Landwirtschaft zum ersten Mal

ihre Umwelt umgestalten mußte. Indem er auf diese Weise seine Schöpferkraft

mobilisiert, behauptet der Mensch seine Freiheit.

Um der Geschichte Leben einzuhauchen, schauen wir nun einige Jahrzehnte in die Zukunft.

Roudaireville-les-Palmiers, 2050

Unsere wunderschöne Stadt

Roudaireville-les-Palmiers wird bald eine halbe Million Einwohner haben. In den

letzten 40 Jahren haben sich junge Menschen aus dem Maghreb hier angesiedelt,

statt in die Vorstädte von Paris, Berlin, Amsterdam oder London zu ziehen.

Schließlich gibt es hier gutbezahlte Arbeitsplätze, und die Kinder haben Zugang

zur besten Krankenversorgung. In diesen vier Jahrzehnten wurden Tausende von

Arbeitsplätzen in der Agrarchemie und der Weltraumforschung geschaffen.

All das ist der „Großen Blauen Revolution“ zu

verdanken, die für einen Überfluß an Wasser sorgte. Was für eine Veränderung!

Noch zu Beginn des Jahrhunderts lag hier, soweit das Auge reichte, die endlose

Fläche der größten Wüste der Erde, der Sahara!

Zwar findet man noch hier und da

Wüstenflecken, doch an die Stelle der Fata Morganas sind Seen getreten, und

seit 2011 wurden im Rahmen des Paumier-Roudaire-Plans Tausende von Oasen

geschaffen. Inzwischen gibt es in jeder dieser Oasen eine oder mehrere Städte,

die alle durch ein Netz von Schnellbahnen miteinander verbunden sind, das sich

bis in ferne Länder erstreckt. Billiges Gemüse und die schönsten Obstgärten der

Welt - das ist das heutige Roudaireville-les-Palmiers!

Unsere Kinder sind neugierig: „Papa, erzähl

uns etwas über die vier Phasen der Blauen Revolution!“

Phase I: Tunesien, von Gabès nach Dscheridville

Beginnen wir am Anfang. Eines Morgens im Jahr

2011 traf ein ganz ungewöhnlich aussehendes Schiff aus dem Norden ein. Es

ankerte vor der Küste vor Gabès, dem tunesischen Fischereihafen, von wo aus

Phosphate exportiert werden. Das Erscheinen des Schiffes beunruhigte die Alten

und die Touristen, die auf der Insel Dscherba ihr Sonnenbad nahmen, aber die

Jungen liefen heran, um das seltsame Ding näher zu betrachten.

Die Ankunft des Schiffes war für die

Bevölkerung an der Küste nicht zuletzt deshalb so ungewöhnlich, weil es vorher

sehr umfangreiche Vorbereitungen gegeben hatte. In den Monaten zuvor hatte man

auf den Hügeln, die auf die Küste herabschauen, ein großes Vorratsbecken

angelegt, von dem aus ein breites Rohr in die Bucht und zu dem Ankerplatz

herabführte.

Einen Monat nach dem Eintreffen des Schiffs

konnte man an dem Vorratsbecken das Geräusch von fließendem Wasser hören, und

das Reservoir füllte sich schnell. Die Menschen waren doppelt überrascht -

erstens, daß jemand ein Wasserreservoir oben auf den Hügeln anlegt, denn Flüsse

fließen ja nicht bergauf. Und zweitens, weil es sich nun mit Wasser füllte. Wo

kam das Wasser her? Da erkannten die Erfahreneren, daß das, was da vor der

Küste ankerte, gar kein Schiff war, sondern ein kleiner Atomreaktor, mit dem

man das Wasser auf den Hügel hinaufpumpen konnte!

Tatsächlich diente das Becken auf dem Hügel nur

als eine Art Wasserturm für die nächste Phase. Wenn das Wasser wieder ins Meer

zurückströmt, kann man damit auch Strom erzeugen, und nur einen Monat später

liefen die Turbinen des Wasserkraftwerks, das zusammen mit dem Reaktor Strom

für die Stadt, vor allem aber für die neue Meerwasser-Entsalzungsanlage

erzeugte. Dieses neu erzeugte Trinkwasser wurde zunächst ins Wasserwerk der

Stadt geleitet. Seither tanzen die Strahlen der Sonne fröhlich im Wasser der

öffentlichen Springbrunnen.

Schauen wir nun weiter landeinwärts, in die

Regionen, die öde Wüste waren, und die Trockenzonen, wo nur Schafe weiden

konnten. Hier begann das eigentliche Werk! Als erstes wurde eine Leitung um den

Schott el-Fejal herum geführt und mit in Gabès erzeugtem Frischwasser gefüllt

(Abb. 2).

Abb. 2: Zur Entsalzung der Böden in den Schotts müssen diese „gespült“ werden durch Süßwasser,

welches das Salz aufnimmt und ins Mittelmeer ableitet. Die weitgehend entsalzten Böden werden

dann nach dem Vorbild der holländischen Polder nach und nach landwirtschaftlich nutzbar gemacht.

Aber was ist ein Schott? Im Süden Algeriens

und Tunesiens, am Fuß der Aures-Berge nahe der Sahara lag eine riesige, etwa

400 km lange Senke, wo sich in der Regenzeit Sümpfe und manchmal sogar kleine

Seen bildeten. Diese Senke war zum Teil von auskristallisiertem Salz bedeckt

und teilte sich in mehrere kleinere Senken, welche die Araber nach dem

arabischen Wort Schatt (für „Küste“),

als „Schotts“ bezeichnen. (Mancher wird durch Karl Mays Roman Durch die

Wüste eine Vorstellung von dieser Region haben.)

Nun begann die eigentliche Arbeit, eine

Herkules-Aufgabe, nämlich, das Salz wegzuschaffen, das sich seit Tausenden von

Jahren auf dem Boden dieser Senken abgelagert hatte. Das Frischwasser strömte

aus dem Aquädukt in den ersten Schott und spülte das Salz heraus; das nun

salzige Wasser wurde durch eigens angelegte unterirdische Leitungen von der

Größe eines Mannes ins Meer abgeführt. Regenfälle haben diesen Prozeß der

Ableitung des Salzes ins Mittelmeer noch beschleunigt.

Die Freude der Bewohner von Gabès über ihre

Springbrunnen war klein, verglichen mit der Begeisterung der Landbevölkerung,

denn die Aussicht, statt des Brackwassers auf dem Grund der Schotts jeden Tag

frisches Wasser im Überfluß zu haben, war wirklich revolutionär. Anfangs war

alles ja noch recht seltsam und verwirrend, aber die Zweifel schwanden schnell.

Die Blaue Revolution schritt sichtlich voran.

Allerdings brauchte das Wasser beträchtliche Zeit,

um sein Werk zu vollenden. Es war eine Arbeit, die man mit Bulldozern nicht

bewältigen konnte, weil das Salz so tief in den Boden eingedrungen war, daß man

es nicht schnell herausholen konnte. Aber das frische Wasser trug nach Plan das

Salz aus dem Boden, Monat für Monat. Am Ende war das meiste Salz beseitigt,

wenn auch noch nicht alles. Doch auch dafür gab es Lösungen. Die Agronomen

pflanzten Halphyten, das sind Pflanzen, die gerne auf Salzböden wachsen und

ihnen das Salz entziehen.

Erst in jüngster Zeit gelang es den

Biotechnikern, halophytische Reissorten zu züchten. Auch das war eine stille,

aber echte Revolution. Inzwischen gibt es auch halophytische Sorten aller

wichtigen Getreidearten, die einen großen Beitrag zur Welternährung leisten.

Nach einigen Jahren des Durchspülens entstand

anstelle des früheren Schotts ein echter Süßwassersee - eine viel bessere

Lösung als Roudaires ursprüngliche Idee eines Binnenmeeres aus

Mittelmeerwasser, das den Salzgehalt der Böden nur noch vergrößert hätte.

In ähnlicher Weise wie bei den berühmten

holländischen Poldern, wo dem Meer nützliches Agrarland abgerungen wird, nutzte

man ein Netz von Hunderten kleinen Kanälen, um aus der Wüste nützliches Land zu

gewinnen und die Verdunstung zu verringern. Auf dem neuen Ackerland wurden

zunächst besondere halophytische Pflanzen und Sträucher angepflanzt, die man

eigens für diesen Zweck gezüchtet hatte. Erst vor kurzem wurden sie von Palmen

abgelöst.

Früher war die Viehhaltung wegens des Mangels

an Futter und Weiden stark zurückgegangen. Nur arme Leute hatten immer noch

Schafe gehütet und ihre Herden in der Region herumgeführt. Aber jetzt waren die

Böden nicht mehr so trocken, und die Seen sorgten dafür, daß sich das

brachliegende Land in der weiteren Umgebung schnell erholte.

So gewannen die Bauern Zuversicht und gingen

nach und nach zu anderen Formen der Viehhaltung auch mit größeren Tieren über.

Die Region exportierte sogar Kamelmilch und -käse! Kamelmilch wird vor allem

von jungen Müttern geschätzt, weil sie für ihre Babys viel verdaulicher ist als

Kuhmilch. Kurz, es entwickelte sich eine neue Form der Landwirtschaft. Und im

Unterschied zum 20. Jahrhundert stand dabei der Bauer im Mittelpunkt.

Nach dem Schott el-Fejal wurden das Schott

el-Dscherid und das Schott el-Gharsa zurückgewonnen. Das zur Verfügung stehende

Trinkwasser zog viele Menschen an, und dort, wo sich einst nur die Stechmücken

vermehrten, gründeten wir Dscheridville, die Stadt, die aus der Fata Morgana

kam. Mit der menschlichen Zivilisation kamen die Vögel, insbesondere Zugvögel,

die das Klima angenehm fanden, nachdem sie jahrhundertelang einen Bogen um die

Region gemacht hatten.

Dann begann eine weitere, unverzichtbare Phase

der Blauen Revolution. Entlang des Wasserleitungsnetzes wurden Bohrtürme

aufgebaut - nicht um Öl zu fördern, sondern um das in Gabès erzeugte Süßwasser

in den Untergrund zu pumpen. Auf diese Weise wurden die wasserführenden

Schichten unter der früheren Wüste wiederbelebt. Dieses Grundwasser erlaubt

eine blühende Landwirtschaft und liefert täglich Trinkwasser.

Natürlich war dieses Grundwasser schon früher

da, es war die Quelle des Wassers in den Oasen inmitten der Sahara. Es lieferte

je nach Jahreszeit auch einen Teil des Wassers in den Schotts. Aber seit Beginn

des 21. Jahrhunderts hatte die übermäßige Nutzung diese Grundwasserschicht

immer stärker belastet. Hätten wir damals nicht eingegriffen, wäre sie

verlorengegangen. Dank der Frischwasserzufuhr in diese wasserführenden

Schichten und des Wassers, das einige hundert Kilometer weiter an den Berghängen

herabregnet und ins Grundwassser gelangt, schafft dieses Wasser weitere Oasen,

statt in die nun bereits gefüllten früheren Schotts abzufließen.

Phase II: Algerien: Der Kanal von Gabès nach Roudaireville-les-Palmiers

Diese Arbeiten in Tunesien blieben nicht ohne

Auswirkung im benachbarten Algerien. Plötzlich sah man dort, wie Oasen, die bis

dahin langsam immer mehr verkümmerten, wieder auflebten. Baumstämme, die man

lange für tot gehalten hatte, brachten plötzlich Zweige und und Blüten hervor.

Dann startete Algerien seine eigene Blaue Revolution und gründete

Roudaireville-les-Palmiers.

Im Schott Meghir hatten Heere von Arbeitern

bereits den Boden vorbereitet und ein riesiges Netz von Deichen geschaffen, das

den Schott in viele kleinere Becken unterteilte. Um den Entsalzungsprozeß zu

beschleunigen, wurde das Wasser nach und nach in die einzelnen neuen Becken

gelassen. Im Mittelpunkt des Systems wurde eine weitere Entsalzungsanlage

gebaut, um dem aus Tunesien zufließenden Wasser das Salz zu entziehen. Das

wieder auskristallisierte Salz wurde an einem geeigneten, dafür hergerichteten

Ort abgelagert. Richtig bearbeitet, konnte man es beispielsweise im Straßenbau

als Stützmaterial verwenden.

Auch der erdnahe Weltraum wurde zur

Unterstützung herangezogen. Mit satellitengestützten Sensoren, die das gesamte

Gebiet überblickten, konnte man den Prozeß Schritt für Schritt genau verfolgen.

Auf diese Weise wurden Roudaireville und die gesamte Region zu einem Begriff

für die Geologie und die Weltraum-Agrarforschung.

Unterdessen wurde das schwimmende

Kernkraftwerk vor der Küste von Gabès gegen ein anderes ausgetauscht, das

zehnmal soviel Strom erzeugen konnte. In einer schwimmenden Entsalzungsanlage,

die man dorthin verschifft und wie eine Insel im Golf verankert hatte, wurde

Süßwasser erzeugt. Für die Beschäftigten wurde nahebei ein Wohngebiet

geschaffen auf der Inselstadt Aquagabès.

Diese Ausweitung der Strom- und

Wassererzeugung ermöglichte den Beginn der nächsten Phase: den Bau eines

Bewässerungskanals von Gabès zum neugegründeten Roudaireville in Algerien.

Dieser Kanal, der durch Südtunesien nach Algerien führt, wurde als

menschengemachter Fluß gestaltet, und an seinen Ufern wurden Bohrtürme

angelegt, die Wasser in die Grundwasserschichten einleiteten.

Nachdem nun reichlich Wasser in die Sahara

floß, wuchs dort die Bevölkerung - und die Zahl der Vögel. Dank der Blauen

Revolution gewann Algerien an Souveränität. Statt billiges Öl und Gas zu

exportieren, leitete man das Erdgas, das bis dahin von Hassi Messaoud zur Ausfuhr

direkt in die Häfen gebracht worden war, durch eine neue Pipeline in die neuen

Städte in der Schott-Region.

Der Staat gründete in Roudaireville eine große

petrochemische Fabrik. Die Bevölkerung in der Region wuchs stark an und

richtete Fabriken und Bergwerke ein, nachdem Straßen und Schnellbahnen für den

Verkehr entstanden waren. Die Technik des gleisgeführten Luftkissenfahrzeugs

(Aérotrain), deren Entwicklung Frankreich in den 1970er Jahren leichtfertig

eingestellt hatte, bot hier hervorragende Einsatzmöglichkeiten. Dank dieses

„Entwicklungskorridors“ gelang es, hier verarbeitende Industrie anzusiedeln.

Sonnenstrahlen und Wasser sind alles, was man

braucht, damit mikroskopische Algen wachsen können, und hier werden sie in

großen, vom Menschen angelegten Seen gezüchtet. Man muß nur noch Nährstoffe wie

z.B. Kohlendioxid zuführen, Stickstoff aus der Öl- und Gasindustrie sowie

Phosphate aus den lokalen Vorkommen. Diese Algen dienen der Fischzucht,

verdrängen aber auch zunehmend das sonst übliche Futter in der Viehhaltung.

Nachdem diese produktive Wirtschaft in Gang

gekommen war, wurden die Phosphatwerke, die bis dahin Gabès verschmutzt hatten,

hierher umgesiedelt, wo sie die Umwelt nicht mehr verschmutzen, aber viele

nützliche Minerale hervorbringen. Um die Algenzucht entwickelte sich eine ganze

Industriebranche. Ihre Errungenschaften dienen auch der Erforschung der

tropischen Landwirtschaft. Der alte Hafen von Gabès zieht inzwischen viele

Touristen und Amateurgeologen an.

Die Zusammenarbeit zwischen Tunesien und

Algerien bei der „Blauen Revolution“ führte auch zu einer Weiterentwicklung des

Völkerrechts. Da das fließende Wasser keine Landesgrenzen kennt, entwickelte

sich ein neuer Zweig des Besitzrechtes auf der Grundlage des Wasserrechtes und

des Westfälischen Friedens, der nach dem Dreißigjährigen Krieg das „Recht des

Stärkeren“ durch den Grundsatz des „Nutzen des anderen“ ersetzte, d.h. die Idee

der gegenseitigen Weiterentwicklung, wie es dem Naturrecht entspricht.

Prof. Aly Mazaheri zufolge stammt das Wasserrecht

aus Persien. Wenn es heute im Iran, in der Türkei, in Andalusien oder Algerien

große Wasserleitungen gibt, die alle Nutzer fair mit Trinkwasser versorgen und

erlauben, heute hier und morgen irgendwo anders zu bewässern, ist die Grundlage

hiervon, daß diese Prinzipien übernommen und passende Gremien zur Regulierung

des Verbrauchs geschaffen wurden. Tatsächlich hatte sich dieses Recht

historisch in den persischen Wüsten entwickelt, und es richtet sich nicht nach

den Besitzverhältnissen an der Landoberfläche an sich, sondern geht davon aus,

wo das Wasser in einem Brunnen herkommt und wie es entdeckt wurde.

Die meisten internationalen Organisationen,

die gegen Ende des 20. Jahrhunderts zur Klärung von Wasserkonflikten in

Grenzregionen geschaffen wurden, waren (abgesehen davon, daß es oft

Agentennester waren) bei den Wassernutzungsrechten ähnlich vorgegangen wie im

Seerecht: man respektierte praktisch ein Recht auf Piraterie, wie es die

historische Macht des Britischen Empire mit seinem empirischen Ansatz und

Gewohnheitsrecht durchgesetzt hatte. In anderen Worten, man schuf ein

„positives Recht“ auf der Grundlage des „Rechts des Stärkeren“.

Die Prinzipien der neuen Gesetze über das

Recht auf Wasser erlaubten uns, Grenzkonflikte zu lösen, indem man dem Prinzip

der gegenseitigen Entwicklung folgt, etwas, was mit dem modernen positiven

Recht des Westens niemals möglich gewesen wäre.

Phase III: Die Sahara: Die Erschließung des Kontinents

Fast jeden Tag entstand in einer früheren

Oase, die bis dahin verloren irgendwo im Sand und Gestein gelegen hatte, eine

neue Stadt. Meist lag sie an Berghängen, wo es angenehmer war zu leben, während

die Ebene Wüste blieb. Die Geologen machten große Fortschritte und konnten

anhand ihrer Kenntnis der unterirdischen Wasseradern Empfehlungen geben, wo die

nächste Stadt liegen solle. Was zunächst als eine riesige, uniforme Masse

erschien, erwies sich als eine Vielfalt verschiedener Möglichkeiten, die

jeweils eigene Ressourcen boten und immer neue Talente in dieses Eldorado zogen.

Nicht nur die Blaue Revolution als solche

ermöglichte die Erschließung dieser abgelegenen Gebiete der Sahara, sondern

auch der Bau großer Straßen und Bahnlinien als Verkehrsachsen. Eine dieser

Achsen verband Tunesien und Algerien mit der Region um den Tschadsee und

Zentralafrika, die zweite Marokko und Algerien mit dem Nigerdelta und

Westafrika. Diese Aktivitäten setzten dem Exodus nach dem Norden ein Ende, und

ein Teil der Bevölkerung des Maghreb zog aus der übervölkerten Region an der

Mittelmeerküste in diese jetzt attraktiven Orte.

Es entwickelte sich eine

„Oasen-Landwirtschaft“ mit Getreidefeldern und Zitrusgärten unter Palmen. Hier

und dort konnte man Morgentau sehen. Aus dem Nichts entstanden zahllose

Mikroklimata. Was einst lebensfeindliche Wüste war, ernährt nun nicht nur

Nordafrika, sondern auch ferne Kontinente. Zunehmend verwendet man Bambus, Gras

und Algen anstelle von Erdöl zur Plastikherstellung, aber auch, um die Böden

fruchtbarer zu machen. Die Winde der Sahara wehen nun selten und sanft.

Phase IV: Auf in den Kontinent, von Gabès zum Tschadsee

Mithilfe des Wassers, das zunächst von Gabès

und später auch von anderen Regionen Algeriens, Marokkos und Mauretaniens

herbeigeführt wurde, wurde die Sahara zurückgedrängt. Die Libyer, die fossiles

Wasser aus den Grundwasserschichten der Sahara ans Mittelmeer pumpten, haben

inzwischen beschlossen, den Lauf ihres „Großen künstlichen Flusses“ umzukehren

und stattdessen Süßwasser in den Süden zu leiten. Vor einigen Jahren startete

Libyen ein weiteres Großprojekt, die Wiederbelebung des „zweiten Nils“, eines

Flusses, der vor Jahrhunderten austrocknete und dessen Lauf 2009 wiederentdeckt

wurde. Heute fließt das Wasser des zweiten Nil wieder über libysches Land.

Eine weitere radikale Transformation der Wüste

entstand aus der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Ägypten, dem Sudan sowie

anderen Ländern weiter im Süden, die im letzten Jahrzehnt gemeinsam den Nil

selbst regulierten.

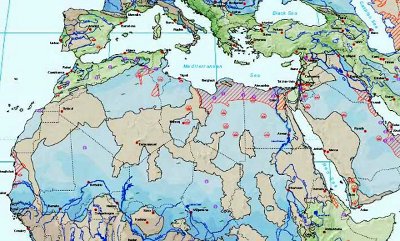

Abb. 3: Unter weiten Teilen der Sahara gibt es

große unterirdische Wasservorkommen (auf dieser Karte dunkel/blau gefärbt), die

für eine Entwicklung der Region genutzt werden können.

Aber das entscheidende Bindeglied war die

Wiederauffüllung des Tschadsees, ein Projekt, das ebenfalls schon früh in

diesem Jahrhundert begonnen wurde. Dieser südlich der Wüste gelegene See ist

die Hauptstütze eines Netzes von Wasseradern, das den Tschad, ein Drittel der

Zentralafrikanischen Republik und Teile von Kamerun und Nigeria durchzieht

(Abb. 3).

Hinsichtlich des Wassers bildet dieses Netz

von Wasseradern eine einzige, riesige Einheit: Es ist ein endorheisches Becken,

d.h. eine Kontinentalzone, aus der das Wasser nicht in die Meere abfließt,

sondern dort verbleibt. Nur weil es gelang, den Kampf für dieses Netz als

ganzes zu gewinnen, war es möglich, die Wüste zu besiegen. Jeder lokale Versuch

unter begrenzten besonderen Umständen hätte keine Zukunft gehabt, es wäre eine

zum Scheitern verurteilte Illusion gewesen. Wie schon gesagt, der Grund dafür,

daß unsere Länder heute gutnachbarliche Beziehungen auf der Grundlage der

Zusammenarbeit haben, ist der, daß wir uns für die Blaue Revolution

zusammengetan haben. Aus dem Ringen um Frischwasser, das man sich erzeugen und

teilen muß, entwickelte sich eine Kultur des Gemeinwohls, des gemeinsamen

Schicksals. Es war das Ende der Notbehelfe und des „Jeder für sich“.

Heute, im Jahr 2050, ist die Menschheit in der

Lage, den Mars zu besiedeln, und unsere Entdeckungen haben dazu beigetragen:

Jetzt, wo wir das Leben in die Wüste zurückgebracht haben, hat die Idee des

Terraforming des Mars nichts Erschreckendes mehr.