Spanien: Brückenkopf der Eurasischen Landbrücke nach Afrika

Von Dennis Small

Spanien - heute als Epizentrum des bankrotten transatlantischen

Finanzsystems und mit einer schockierenden Jugendarbeitslosigkeit von über 50%

in den Schlagzeilen - wird morgen in einer sich belebenden Weltwirtschaft

eines der wichtigsten geographischen und wirtschaftlichen Brückenländer

zwischen Europa und Afrika sein. Es wird eine zentrale Rolle einnehmen, um

insbesondere in Nordafrika die Entwicklung von Wissenschaft, Infrastruktur,

technischen Einrichtungen und Kapitalgütern in Gang zu setzen. Dabei werden

gleichzeitig die eigenen, massiv un-, unter- und fehlbeschäftigten

Arbeitskräfte - besonders unter den Jugendlichen - in Spanien selbst wieder

produktive Arbeitsplätze finden.

Um mehr als 10 Mio. neue produktive Arbeitsplätze in Spanien zu schaffen

und Millionen weitere Jobs im gesamten Mittelmeerraum schaffen zu helfen, muß

Spanien zusammen mit seinem Nachbarn auf der Iberischen Halbinsel, Portugal,

große Entwicklungsprojekte in folgenden Bereichen in Angriff nehmen:

- Bahn: Spanien wird entlang von etwa 15.000 Kilometern neuer

Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken (darunter auch Magnetbahnsysteme) in ganz

Spanien und Portugal Entwicklungskorridore mit modernsten Industrieanlagen

bauen und diese über Südfrankreich an die Weltlandbrücke anbinden.

- Tunnel unter der Straße von Gibraltar: Die europäischen

Bahnkorridore werden über einen 40 km langen Tunnel unter der Straße von

Gibraltar an das zukünftige nordafrikanische Bahnnetz angebunden. Ein solches

Projekt hat die gleiche Bedeutung wie der Beringstraßentunnel und das Projekt

zur Schließung der Darien-Lücke, da damit ein gesamter Kontinent Anschluß an

die Weltlandbrücke erhält.

- Wasser: Spanien wird wichtige Flußumleitungspläne wie

das Ebro-Projekt aus der Schublade holen, um u.a. einen Kubikkilometer Wasser

pro Jahr in die Trockengebiete an der Mittelmeerküste zu leiten; zudem werden

bis zu 1,5 Kubikkilometer Frischwasser pro Jahr mit nuklearen

Entsalzungsanlagen erzeugt werden.

- Kernkraft: Neben den für die Entsalzung benötigten

Kernkraftwerken wird Spanien moderne Kernkraftwerke der vierten Generation

bauen, um die derzeit mit seinen acht alten Anlagen jährlich erzeugten 7500 MW

zu verdreifachen. Damit kann sich Spanien von der wirtschaftlich destruktiven

(und wissenschaftlich inkompetenten) Ausrichtung auf Wind- und Sonnenenergie

befreien, die dem Land auf Geheiß des Britischen Empire vom World Wildlife

Fund (WWF) aufgenötigt wurde.

- Erforschung des Weltraums: Die Kanarischen Inseln sind der

ideale Ort für ein neues euro-afrikanisches Raumfahrtzentrum, eine

Wissenschaftsstadt und eine Startbasis für Satelliten. Wichtige

Forschungsarbeiten könnten hier in Absprache mit Griechenland, Italien und

anderen Ländern zur Früherkennung von Erdbeben und für andere Projekte im

Rahmen des Programms zur Verteidigung der Erde geleistet werden.

Nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte würde Spanien damit eine

Katalysatorfunktion am Schnittpunkt verschiedener Zivilisationen übernehmen.

Unter der persönlichen Anleitung von Alfons X. („der Weise“), König von

Kastilien und Léon von 1252-1282, entwickelte sich die kastilische Hauptstadt

Toledo zum wichtigsten Wissenschaftszentrum Europas der damaligen Zeit, wo die

griechische Klassik und die größten Errungenschaften der arabischen

Renaissance Eingang in das kontinentale Europa fanden. Bekannt wurde Alfons

insbesondere wegen seiner astronomischen Leistungen und der Gründung einer

Übersetzerschule in Toledo, in der die hervorragendsten Gelehrten der drei

großen monotheistischen Weltreligionen, des Islam, des Christentums und des

Judentums, zusammenkamen, um die wichtigsten religiösen und wissenschaftlichen

Texte in die Sprachen der jeweils anderen Kulturen zu übertragen.

Es ist höchste Zeit für eine neue „Alfonsinische Ära“!

Quelle: Spanisches Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und

Ernährung

Karte 1: Bevölkerungsdichten in der Europäischen Union

Unterbevölkert...

Da die Entwicklung der produktiven Arbeitskraft die einzige Quelle

wirklichen Reichtums in einer Volkswirtschaft ist, muß unsere Diagnose und

Therapie für die spanische Gesellschaft an der Demographie ihrer Arbeitskräfte

ansetzen.

Spanien hat eine Gesamtbevölkerung von 46,2 Mio. Menschen und eine

Bevölkerungsdichte von 91 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Bevölkerung

verteilt sich jedoch sehr ungleichmäßig über das Land, wobei sich die größten

demographischen Konzentrationen entlang der Mittelmeerküste und um die

Hauptstadt Madrid befinden. Das gesamte zentrale Gebiet, etwa die Hälfte der

Landesfläche, hat hingegen eine Bevölkerungsdichte von weniger als 25 pro

Quadratkilometer. Durchschnittswerte haben allerdings in der realen Welt der

physischen Ökonomie nur wenig Bedeutung.

Wie aus Karte 1 ersichtlich ist, schneidet Spanien bei der

Bevölkerungsdichte im Vergleich mit dem übrigen Westeuropa schlecht ab, dünn

besiedelte Länder wie Schweden und Finnland ausgenommen.

Während des 20. Jahrhunderts hat sich die Gesamtbevölkerung Spaniens zwar

verdreifacht, aber 11 von 50 Provinzen erlebten in diesem Zeitraum einen

absoluten Bevölkerungsrückgang, da es immer weniger möglich wurde, mit

traditioneller Landwirtschaft zu überleben und in diesen Gegenden keine neuen

Arbeitsplätze entstanden. Infolgedessen wanderten die Menschen in die

Küstenregionen und die Großstädte ab, wo es heute Arbeitslose in großer Zahl

gibt.

Eine Karte der jährlichen Niederschläge (Karte 2) zeigt ein

ähnliches Problem: Etwa die Hälfte des Landes - besonders das mittelspanische

Hochland (Meseta) - sind Halbtrockengebiete mit weniger als 500 mm

Niederschlag im Jahr. Das Fehlen größerer Bewässerungsprojekte, um Wasser (und

damit Entwicklung und Menschen) in diese Regionen zu bringen, ist einer der

Hauptgründe für die historische Unterentwicklung des Landes.

Eine Karte des Schienennetzes (Karte 3) zeigt einen interessanten

Gegensatz. Spanien verfügt über ein 19.000 km langes Eisenbahnnetz, wovon 2600

km Hochgeschwindigkeitsstrecken sind. Damit nimmt Spanien in Europa den ersten

Platz beim Betrieb von Hochgeschwindigkeits-Schienenkilometern ein und den

zweiten Platz in der Welt nach China.

... und unterbeschäftigt

Die spanische Wirtschaft hat eine destruktive Schieflage in Richtung

Tourismus und Immobilien, wobei nach offiziellen Statistiken 69% der

Beschäftigten im sogenannten Dienstleistungssektor tätig sind (darunter

370.000 „gemeldete“ Prostituierte). Nur 13% arbeiten im produzierenden

Gewerbe, 9% im Bau und Bergbau, 5% im Transportwesen und 4% in der

Landwirtschaft. Wenn es nach dem Willen des Britischen Empire ginge, würde das

gesamte Land bald zu einer „Hurenkultur“ werden.

Am deutlichsten in dieser Hinsicht war das Angebot von Sheldon Adelson, dem

größten Betreiber von Spielkasinos in der Welt, darunter das Las Vegas Sands.

Im April 2012 machte er das Angebot, für eine Gesamtsumme von 35 Mrd. Dollar

in Spanien 12 Kasino-Resorts mit jeweils 3000 Zimmern zu bauen, die 11

Millionen neue Touristen im Jahr anlocken sollen. Dadurch würden in Spanien

300.000 neue Jobs entstehen, behauptete Adelson, der sich auch einen Namen als

Großspender für Newt Gingrichs gescheiterte Präsidentschaftskandidatur gemacht

hat und ein enger Freund des kriegswütigen israelischen Ministerpräsidenten

Bibi Netanjahu sowie ein Hauptakteur in den Kreisen um das britische

Schwarzgeld- und Verbrechersyndikat Dope Inc. ist. Gegen dieses „Angebot“

regte sich in Spanien verständlicherweise Widerstand, denn auf diesem Wege

würde sich die Prostitution in Spanien dramatisch weiter erhöhen - über die

370.000 hinaus, die bereits jetzt legal in der „Prostitutionsindustrie“

beschäftigt sind.

Die Arbeitslosigkeit in Spanien liegt offiziell bei 24,4% und bei über 50%

unter den 16-24jährigen - die schlechtesten Zahlen in ganz Europa. Die

regionale Verteilung zeigt, daß drei der 17 autonomen Regionen über 30%

Arbeitslosigkeit haben: Andalusien 33,2%, Kanarische Inseln 32,3% und

Extremadura 32,1%. Andalusien ist davon mit fast 8,3 Mio. Einwohnern die

bevölkerungsreichste Gegend im Land.

So schlecht wie die offizielle Arbeitslosenstatistik klingt, sie ist noch

nichts im Vergleich mit der realen Arbeitslosigkeit, die sich nach dem

realwirtschaftlichen Maßstab von Lyndon LaRouches pädagogischem Balkendiagramm

errechnet.1

Von der Gesamtbevölkerung von 46,2 Mio. befinden sich 30,7 Mio. im

arbeitsfähigen Alter (16-64 Jahre). Davon gelten nur 23,1 Mio. als Teil der

Erwerbsbevölkerung (siehe Tabelle 1), und zwar 18,1 Mio. als

beschäftigt (vor vier Jahren waren es noch 20,2 Mio.) und 5 Mio. als

arbeitslos (gegenüber 2,6 Mio.). Tatsache ist jedoch, daß nicht weniger als

die Hälfte davon in Bereichen wie Tourismus, Einzelhandel, Verwaltung usw.

unproduktiv beschäftigt ist (berechnet pro Sektor nach den offiziellen

Beschäftigungsstatistiken des spanischen Statistikamtes INE).

Tabelle 1:

Wirtschaftlich aktive Bevölkerung (WAB) und Beschäftigung

(in Mio.)

|

|

Jahr

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

|

WAB gesamt

|

22,8

|

23,0

|

23,1

|

23,1

|

|

beschäftigt

|

20,3

|

18,9

|

18,5

|

18,1

|

|

produktiv beschäftigt

|

10,7

|

9,7

|

9,4

|

9,0

|

Anteil der produktiv Beschäftigten

an der WAB

|

47%

|

42%

|

41%

|

39%

|

Junge Erwerbsbevölkerung

(16-24 Jahre)

|

2,4

|

2,2

|

2,0

|

1,9

|

|

beschäftigt

|

1,8

|

1,4

|

1,2

|

1,0

|

|

produktiv beschäftigt

|

0,8

|

0,6

|

0,5

|

0,4

|

Anteil der produktiv Beschäftigten

an der jungen WAB

|

35%

|

27%

|

24%

|

20%

|

|

Quelle: INE, EIR

|

So gesehen liegt die reale Arbeitslosigkeit in Spanien heute wahrscheinlich

über 60%. Es läßt sich zwar darüber streiten, ob ein kleiner Teil der

unproduktiv Beschäftigten gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten verrichtet

und somit in die Kategorie realer Beschäftigung fällt, doch dieser Faktor wird

durch die versteckte Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 16-64Jährigen,

die formal nicht mehr zur Erwerbsbevölkerung zählen, wohl mehr als

überkompensiert; das sind all jene, die es aufgegeben haben, überhaupt noch

nach Arbeit zu suchen.

Betrachtet man die gleichen Kategorien für die Altersklasse der Jugend

(16-24), sieht man, daß die gesamte Jugenderwerbsbevölkerung von 2,4 Mio. im

Jahr 2008 auf heute 1,9 Mio. abgenommen hat - ein Rückgang um 21%. Das zeigt

eine riesige versteckte Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, die einfach aus

der Erwerbsbevölkerung ausgeschieden sind. Die offizielle Jugendbeschäftigung

ist von 1,8 Mio. auf heute 1,0 Mio. gesunken (ein Rückgang von 44%), während

die produktive Beschäftigung von Jugendlichen von 836.000 auf 390.000 gesunken

ist (eine Abnahme von 55%). Unter der derzeitigen EU-Diktatur verschleudert

Spanien seine eigene Jugend und damit seine Zukunft.

Wenn somit die derzeitige Erwerbsbevölkerung 23,1 Mio. zählt, doch davon

nur 9 Mio. tatsächlich produktiv beschäftigt sind, bedeutet dies umgekehrt,

daß in Spanien sehr schnell bis zu 14 Mio. neue, produktive Arbeitsplätze

geschaffen werden müssen, davon mindestens 2 Mio. für junge Leute.

Die derzeitige Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Spanien und

Portugal muß gestoppt und umgekehrt werden. Die Politik der EU hat zur Folge,

daß die wertvollste Ressource, die Spanien und Portugal haben, nämlich ihre

Jugend, tatkräftig ermuntert wird, ihre Heimat zu verlassen, um irgendwie zu

überleben. Im Fall von Portugal, das eine der größten Auswanderungswellen

seiner Geschichte erlebt, wo zahllose Bürger im Ausland nach Arbeit suchen,

die sie zu Hause nicht finden, hat Ministerpräsident Pedro Passos Coelho im

Dezember 2011 erklärt, arbeitslose Lehrer sollten aufhören, „sich zu

beschweren und lieber in portugiesischsprachige Länder wie Angola, Mosambik

oder Brasilien auswandern.“ Portugal hat die kürzeste Schulausbildungszeit in

Europa, wobei die unter 25Jährigen im Durchschnitt nur 7,7 Jahre eine Schule

besucht haben. Aber nach den Äußerungen der derzeitigen Regierung könnten sich

„die Lehrer ja auf dem gesamten portugiesischsprachigen Markt umschauen und

eine Alternative finden“.

Die Äußerung löste eine Welle des Protests im Land aus und viele riefen:

„Herr Ministerpräsident: Nicht wir, sondern Sie wandern aus!“

Die Politik des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy unterscheidet

sich davon kaum; er ist genauso nur ein Befehlsempfänger von EU und IWF. Seine

Regierung verfügte eine Kürzung der Bildungsausgaben um 22% - wobei die Mittel

für Vor- und Grundschulen um 37% sinken. Angesichts von über 50%

Jugendarbeitslosigkeit verlassen spanische Jugendliche das Land en masse,

sobald sie die Schule oder Universität durchlaufen haben. In einem Offenen

Brief an die Regierung warnten spanische Wissenschaftler Mitte März 2012 vor

einem „Braindrain“ und einem Kollaps der Forschung in Spanien.

Nach der jüngsten Sparrunde in Spanien sollen sich die Studiengebühren an

den öffentlichen Universitäten verdoppeln, während gleichzeitig die

Anforderungen für die Gewährung eines staatlichen Stipendiums so

hochgeschraubt wurden, daß sie praktisch nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie

aus Professorenkreisen verlautete, rechnen die Universitätsverwaltungen damit,

daß sich im nächsten Jahr 30% weniger Studenten einschreiben und ein Drittel

der Professoren entlassen werden. Andere Universitäten rechnen sogar mit der

kompletten Schließung.

Um diese tödliche Flucht hochqualifizierter Arbeitskräfte zu stoppen,

brauchen Spanien und Portugal einen Wiederaufbauplan, der ihrer Rolle als Teil

der Weltlandbrücke und ihrer besonderen Rolle als Brücke zwischen Europa und

Afrika gerecht wird. Spanien muß daran gehen, seine eigene Wirtschaft wieder

aufzubauen, indem es wichtige Infrastruktur- und Kapitalgüter nach Afrika

liefert.

Quelle: INE, EIR

Karte 2: Jährliche Niederschläge in Spanien und der Nationale Wasserwirtschaftsplan

Wassergroßprojekte

Der in Spanien fallende Niederschlag erzeugt etwa 112 km3 Wasser

pro Jahr, was umgerechnet etwa 2700 m3 pro Kopf und Jahr bedeutet.

Im Vergleich dazu hat ganz Europa im Schnitt 10.600 m3 pro Kopf und

Jahr zur Verfügung. Von dieser verfügbaren Gesamtmenge werden 875

m3 tatsächlich genutzt (Entnahme), was in etwa auf gleicher Höhe

wie im restlichen Europa liegt. Doch auch hier verschleiert der

Durchschnittswert die Tatsache, daß das zentrale Hochland und die spanische

Mittelmehrküste an massivem Wassermangel leiden. Infolgedessen wird in den

Trockenregionen schwerer Raubbau an den Grundwasserschichten verübt.

In Spanien insgesamt gibt es durchschnittlich 650 mm Niederschlag, aber ein

Großteil des zentralen Hochlands und die Mittelmeerküste bekommen unter 500 mm

und häufig sogar weniger als 300 mm (siehe Karte 2). Die Provinz

Almería in Andalusien ist wahrscheinlich die trockenste Gegend in ganz Europa;

im dortigen Cabo de Gata fallen kaum 125-150 mm Regen im Jahr. (Trocken- oder

Wüstengebiete erhalten nach gängiger Einstufung 0-250 mm Niederschlag pro

Jahr; Halbtrockengebiete zwischen 250 und 500 mm.)

Spanien hat eine erhebliche Anzahl von Staudämmen gebaut (die Gesamtzahl

stieg von 60 Anfang des 20. Jahrhunderts auf etwa 1000 heute) und verfügt über

Stauseen, die etwa 54 km3 Wasser speichern können - fast die Hälfte

des jährlichen Abflusses, was der höchste Anteil in ganz Europa ist. Etwa 80%

der Wasserentnahme wird in der spanischen Landwirtschaft genutzt, besonders in

dem intensiven Landbau im Südosten. Etwa 20% der Agrarfläche wird bewässert,

und man schätzt, daß auf diesem Land etwa die Hälfte des gesamten

Nahrungsmittelertrags des Landes produziert wird.

Im Juni 2001 hatte die spanische Regierung einen sehr bescheidenen

Wasserwirtschaftsplan vorgelegt, der vorsah, etwa 1 km3 Wasser pro

Jahr vom Ebro im Nordosten des Landes an die Mittelmeerküste umzuleiten,

ergänzt durch ein halbes Dutzend Entsalzungsanlagen. Doch die Umsetzung dieses

Plans wurde vom WWF und seinen grünen Gefolgsleuten in Spanien kurzerhand

gestoppt.

Von allen spanischen Flüssen führt der Ebro das meiste Wasser. Der

durchschnittliche Abfluß, der an der Meßstelle von Tortosa 48 km vor der

Mündung ermittelt wird, lag zwischen 1960 und 1993 bei 13,8 km3 pro

Jahr, was einem durchschnittlichen Durchfluß von 425 m3/s

entspricht, der aber im Jahresverlauf starken Schwankungen unterliegt. Über

die Jahre hat sich diese Menge jedoch verringert, da flußaufwärts mehr Wasser

entnommen wurde. Zwischen 2000 und 2008 wird der Durchfluß in Tortosa mit 8,8

km3 angegeben; zwei oder drei Jahrzehnte zuvor waren es noch 13,8

km3.

Seit den dreißiger Jahren wurden am Flußlauf des Ebro 138 Stauseen mit

einer Gesamtspeicherkapazität von 6,8 km3 gebaut - mehr als die

Hälfte des durchschnittlichen jährlichen Abflusses zwischen 1960 und 1990.

Der Wasserwirtschaftsplan von 2001 (siehe Karte 2) sah vor, 1,05

km3 pro Jahr oder etwa 12% der jährlichen Abflußmenge von 8,253

km3 abzuleiten. Von dieser Gesamtmenge sollten 0,19 km3

nach Barcelona im Norden, 0,315 km3 nach Valencia, 0,45

km3 nach Murcia und 0,095 km3 nach Almería im Süden

geleitet werden. Dazu sollten neben mehreren Kanälen und Pumpstationen 120

weitere Staudämme gebaut werden. Außer der für das Stadtgebiet von Barcelona

im Norden bestimmten Menge sollte das übrige Wasser hauptsächlich in der

Landwirtschaft verwendet werden.

Nach internationalen Maßstäben ist das Ebro-Projekt mit einer Umleitung von

1 km3 Wasser pro Jahr äußerst bescheiden. Nur um einen Vergleich

anzustellen: Das NAWAPA-Projekt der Nordamerikanischen Wasser- und

Stromallianz würde 165 km3 Wasser pro Jahr umleiten, und selbst bei

dem relativ kleinen PLHINO-Projekt im Nordwesten Mexikos wären es noch 7

km3 im Jahr.

Die spanische Regierung unter José Luis Rodríguez Zapatero stellte den

Wasserwirtschaftsplan jedoch 2004 ein und verfolgte statt dessen ein Vorhaben,

mit Hilfe von Entsalzungsanlagen weit weniger Wasser (0,715 km3) an

die Mittelmeerküste zu leiten. Wie abzusehen war, kam das Projekt nie in Gang.

Der Hauptakteur hinter der Sabotage des Ebro-Projekts war Prinz Philips WWF,

der grundsätzlich gegen jede Art von Wassertransfer von einem Flußlauf zu

einem anderen irgendwo auf der Welt ist.

2004 veröffentlichte der WWF einen Bericht, worin Spanien als eines der

drei europäischen Länder eingestuft wurde, die am schlechtesten mit Wasser

umgingen. In einer Presseerklärung des WWF mit der Überschrift „Sieben Gründe,

den spanischen Wasserwirtschaftsplan zu stoppen“ hieß es damals, dieser Plan

sei „nach EU-Gesetzen illegal“, „wirtschaftlich nicht gerechtfertigt“ und -

natürlich - „umweltschädlich“. Dadurch wurde eine Untersuchung des

Europaparlaments ausgelöst, in der die Planung des spanischen Projekts mit dem

„alten Sowjetstil der Wasserwirtschaft“ verglichen wurde; und die spanische

Regierung sollte gefälligst zu den Vorwürfen des WWF Stellung nehmen. Das Ende

vom Lied war, daß das Projekt eingestellt wurde.

Im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms für den Mittelmeerraum wird das im

früheren spanischen Wasserwirtschaftsplan vorgesehene

Ebro-Wassertransferprojekt sofort wiederbelebt, wozu es jedoch erforderlich

ist, den WWF und seinen Einfluß aus dem Land zu verbannen. Das hätte mehrere

willkommene Nebeneffekte: Die grüne Gehirnwäsche der spanischen Jugend wäre

vorbei, und möglicherweise bedeutete es sogar das Ende der spanischen

Monarchie, denn immerhin ist König Juan Carlos einer der Ehrenpräsidenten des

WWF.

Das Ebro-Projekt allein ist jedoch unzureichend, um die Wasserknappheit

fast überall im Lande zu beheben. Ein ehrgeiziges nukleares

Entsalzungsprogramm sollte eingeleitet werden, um Frischwasser buchstäblich zu

produzieren.

Die beste Energiequelle, um eine Entsalzungsanlage zu betreiben, ist die

Kernenergie. Am besten kommt hierfür der modulare gasgekühlte

Hochtemperaturreaktor in Frage, der 350 MW erzeugen kann. In einem Verbund von

vier solchen HTRs könnten insgesamt 1400 MW erzeugt werden. Mit einer solchen

Energiemenge ließen sich in einer Entsalzungsanlage mit mehrstufiger

Entspannungsverdampfung etwa 145 Mio. m3 Frischwasser pro Jahr

herstellen. Darüber hinaus könnten noch 446 MW Strom erzeugt werden.

Wenn in Spanien vor allem entlang der Mittelmeerküste 10 solche

HTR-Verbünde mit angeschlossenen Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut werden,

könnten 1,5 km3 Frischwasser pro Jahr erzeugt werden - 50% mehr als

die vom Ebro abgeleitete Menge. Damit könnte die moderne Landwirtschaft in

Spanien wirklich Fuß fassen und zahlreiche nachgelagerte Industriezweige

mitziehen.

Tabelle 2:

Stromerzeugung in Spanien, 2010

(in 1000 GWh)

|

|

Energieträger

|

Menge

|

Anteil (%)

|

|

Erdgas

|

96

|

32%

|

|

Kernkraft

|

62

|

21%

|

|

Wind

|

44

|

15%

|

|

Sonne und andere „Erneuerbare“

|

17

|

5%

|

|

Wasserkraft

|

39

|

13%

|

|

Kohle

|

26

|

9%

|

|

Gasöl

|

16

|

5%

|

|

Gesamt

|

300

|

100%

|

|

Quelle: INE

|

Tabelle 3:

Primärenergieverbrauch, 2010

(in Mio. Tonnen Öleinheiten)

|

|

Energieträger

|

Verbrauch

|

% d. Verbrauchs

|

Erzeugung

|

% d. Erzeugung

|

% d. Verbrauchs

|

|

Erdöl

|

62,5

|

47%

|

0,1

|

0%

|

0%

|

|

Erdgas

|

31,0

|

23%

|

0,1

|

0%

|

0%

|

|

Kernkraft

|

16,2

|

12%

|

16,2

|

47%

|

100%

|

|

Erneuerbare

|

14,7

|

11%

|

14,7

|

43%

|

100%

|

|

Kohle

|

8,5

|

6%

|

3,0

|

9%

|

36%

|

|

Gesamt

|

132,1

|

100%

|

34,3

|

100%

|

26%

|

|

Quelle: INE

|

Wende zur Kernenergie

Spanien wird sich nie entwickeln, wenn es sich nicht von der grünen

Ideologie des Britischen Empire löst, die sich im ganzen Land, vor allem unter

der Jugend verbreitet und das Land zu einem Spitzenreiter der klinisch

verrückten Förderung von Sonnen- und Windenergie gemacht hat.

Es hatte alles einmal vielversprechender angefangen, als 1964 in Spanien

der Bau des ersten Kernkraftwerks begann, das 1968 ans Netz ging. In den

siebziger und Anfang der achtziger Jahre nahmen insgesamt acht Kernkraftwerke

den Betrieb auf. Doch 1983 verhängte die sozialistische Regierung unter Felipe

Gonzalez ein Moratorium für den weiteren nuklearen Ausbau. Das Moratorium

wurde 1994 erneut bekräftigt, und fünf Blöcke, die bereits im Bau waren,

wurden aufgegeben.

Heute betreibt Spanien acht veraltete Kernkraftwerke, die 2010 21% der

Stromerzeugung des Landes übernahmen. Mit Erdgas wurden 32% und mit Kohle 9%

des Stroms erzeugt. Beträchtliche 15% des Stroms kommen von Windmühlen, 5% von

Sonnenkollektoren und anderen sogenannten erneuerbaren Quellen (Tabelle

2). Anders gesagt, mit den katastrophal niedrigen Energieflußdichten von

Wind und Sonne wird heute in Spanien genauso viel Strom erzeugt wie mit

Kernkraft.

Aufgrund der massiven finanziellen Förderung von Wind und Sonne hat die

installierte Kapazität in diesem Bereich in den letzten Jahren gewaltig

zugenommen. Allerdings hat die Regierung die Subventionen für Solaranlagen

zurückgefahren, als seit 2010 die Haushaltkürzung absolute Priorität

erhielt.

Der Stromverbrauch hatte in Spanien bis 2008 ständig zugenommen, fiel dann

jedoch auf das heutige Niveau von 5600 KWh/Jahr und Kopf zurück. Der gesamte

Energieverbrauch erreichte ebenso 2007 seinen Höhepunkt und nahm danach um 15%

pro Kopf ab. Bei seiner Energieversorgung ist Spanien extrem stark von

Ölimporten abhängig. Öl macht 47% des gesamten Energieverbrauchs aus, Erdgas

weitere 23% - und beides muß importiert werden. Kernkraft macht 12% des

Gesamtenergieverbrauchs aus, und diese wird zu 100% in Spanien selbst

hergestellt. Insgesamt produziert Spanien also nur ein Viertel der gesamten

Energie, die es verbraucht, selbst (Tabelle 3).

Im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms wird die Kernenergie an die Stelle

des wahnwitzigen Ausbaus von Sonnen- und Windenergie treten, die weder die

Energiemengen noch die für eine moderne Gesellschaft erforderlichen

Energieflußdichten erzeugen. Selbst der verwirrte Don Quixote hatte

verstanden, daß der Kampf gegen die Windmühlen das Gebot der Stunde war.

Derzeit erzeugen Kernkraftwerke in Spanien etwa 7500 MWe, ein

Fünftel der gesamten Strommenge. Die vorgeschlagenen 10 HTR-Verbünde zur

Meerwasserentsalzung sind ein guter Anfang zur Verbesserung der Lage. Sie

würden 14.000 MWe pro Jahr erzeugen und so eine Verdreifachung der

Gesamtleistung bewirken. Davon wären 9500 MWe für die Entsalzung

zweckgebunden, und 4500 MWe wären als elektrischer Strom für

allgemeine Zwecke verfügbar. Ein Dutzend oder mehr Kernkraftwerke der vierten

Generation müßten im Landesinneren gebaut werden, um etwa 20.000

MWe pro Jahr zusätzlich zu erzeugen. Dadurch könnte in Spanien mit

dem wirtschaftlich destruktiven Vorrang von Wind- und Sonnenenergie Schluß

gemacht und auch die starke Abhängig von Öl- und Gasimporten abgebaut

werden.

In Portugal müssen an der Südküste ebenso mindestens drei solche

HTR-Verbünde gebaut werden, um Wasser zu entsalzen und zusätzlichen Strom zu

erzeugen.

Die Brücke nach Afrika bauen ...

Einer der positiven Aspekte der physischen Wirtschaft Spaniens ist sein

Eisenbahnsektor, sowohl, was die bestehende Infrastruktur angeht, als auch in

Bezug auf seine weltweit führenden Entwicklungs- und Produktionskapazitäten

für Eisenbahntechnik. Auf 2600 km des spanischen Schienennetzes sind

Hochgeschwindigkeitsbahnen im Einsatz, und es sind bedeutende weitere Strecken

im Bau. Nach den gegenwärtigen Plänen der Regierung - die im Rahmen der

Euro-Zwangsjacke niemals realisiert werden könnten - sollen bis 2020 10.000 km

für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaut sein.

Spanien hat traditionell eine andere Spurweite (1668 mm) als die meisten

übrigen Länder Europas (1435 mm), was bis vor kurzem ein Umsteigen der

Passagiere bzw. ein Umladen der Fracht an der französischen Grenze

erforderlich machte. Portugals noch etwas größere Spurweite von 1774 mm ist

mit der spanischen kompatibel, sodaß die beiden oft als „iberische Spurweite“

bezeichnet werden. Die Spurweite ist auch ein großes Problem, wenn man nach

Osten in die Ukraine, Weißrußland und Rußland fährt, die wiederum eine andere

Spurweite haben (1520 mm).

Schon die Idee der Weltlandbrücke, vor allem, wenn man daran geht,

Magnetbahnen und andere Hochgeschwindigkeitsbahnen zu bauen, verlangt eine

Lösung dieses Problems. Neue Strecken können und sollten nach einem

einheitlichen Standard gebaut werden, aber man braucht auch Übergangslösungen,

um die bestehenden Eisenbahnnetze mit ihren verschiedenen Spurweiten zu

verbinden. Anstatt Passagiere und Fracht von einem Zug auf den anderen zu

transferieren (und die Lokomotiven zu wechseln), was sehr ineffizient ist,

gibt es nun eine von spanischen Unternehmen entwickelte Technologie, die

Spurweite der bestehenden Achsen automatisch während der Fahrt des Zuges zu

ändern (bei ungefähr 15 km/h). Dazu sind speziell für diesen Zweck gebaute

Achsen erforderlich.

Spaniens Talgo-Konzern leistet in diesem Bereicht Pionierarbeit und

entwickelte schon 1969 das erste Spurwechselsystem für den kommerziellen

Einsatz. Ein zweites spanisches Unternehmen, CAF, entwickelte 2003 sein

eigenes System. Weitere Länder, in denen entsprechende Systeme produziert

werden, sind Polen (SUW 2000, seit dem Jahr 2000), Japan (seit 2007) und

Deutschland (Rafia, bisher noch nicht im kommerziellen Einsatz).

1988 beschloß Spanien, sein gesamtes Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken

mit der europäischen (UIC-) Spurweite zu bauen. Derzeit sind dies im

wesentlichen vier Strecken: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia,

Madrid-Valladolid und Madrid-Sevilla/Malaga (siehe Karte 3).

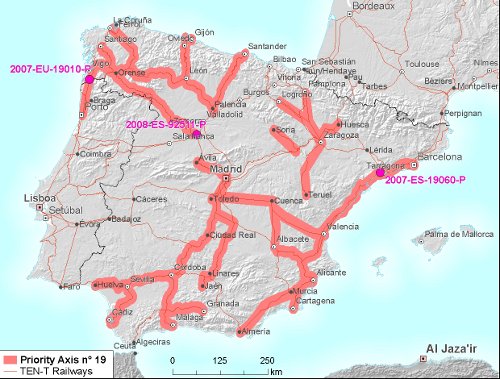

Quelle: TEN-T Executive Agency

Karte 3: Auszubauende Eisenbahnstrecken in Spanien laut EU-Prioritäts-Projekt 19

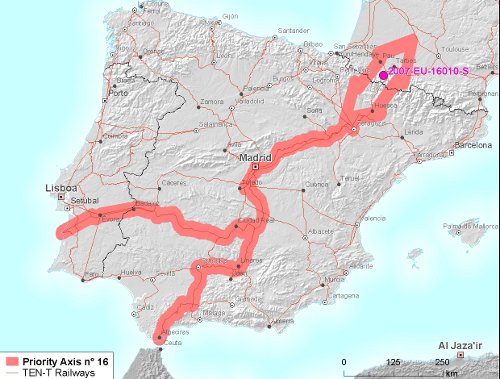

Quelle: TEN-T Executive Agency

Karte 4: Auszubauende Frachteisenbahnstrecken in Spanien und Portugal laut EU-Prioritäts-Projekt 16

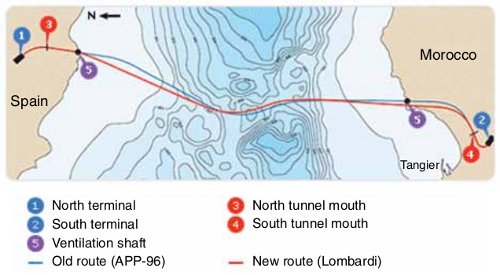

Quelle: SECEGSA (Spanien)

Karte 5: Geplanter Tunnel unter der Straße von Gibraltar (Spanien liegt auf dieser Karte links, Marokko rechts)

Es gibt eine Reihe spanischer Unternehmen, die heute im

Hochgeschwindigkeitssektor tätig sind, wie Talgo, Renfe, CAF, AVE etc. CAF

bekam kürzlich den Auftrag, fünf Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken in der

Türkei zu bauen. Talgo baute und betreibt Eisenbahnstrecken in Kasachstan,

Argentinien, den Vereinigten Staaten und auf dem Korridor

Portugal-Spanien-Frankreich-Schweiz-Italien. Sie haben auch gerade 17 Waggons

und eine Lokomotive an die Russischen Eisenbahnen verkauft, die nun im

durchgängigen Verkehr zwischen Moskau (russische Spurweite) und Berlin

(UIC-Spurweite) im Einsatz sind. Die bestehenden Hochgeschwindigkeitsstrecken

verbinden Berlin auch mit Paris und Perpignan, von wo aus sie künftig durch

einen neuen Eisenbahntunnel unter den Pyrenäen nach Figueras auf der

spanischen Seite und von dort weiter nach Barcelona und Madrid führen

werden.

Der Erfolg des gesamten Marshallplans für den Mittelmeerraum wird davon

abhängen, daß Spanien seine Stärken ausspielt und eine führende Rolle bei der

Planung, dem Bau und im Export von Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnsystemen

übernimmt. Dazu wird es gleichzeitig die entsprechenden Zuliefer-Industrien im

Bau- und Stahlsektor, in der Metallverarbeitung, der Elektro- und

Elektronikindustrie, der Telekommunikation etc. ausbauen und in den Bereich

der Magnetbahntechnik einsteigen müssen. Die so geschaffenen neuen,

produktiven Hochtechnologie-Arbeitsplätze werden einen wesentlichen Beitrag

dazu leisten, die derzeitige Arbeitslosigkeit abzubauen.

Es gibt schon heute einige Eisenbahnstrecken, die Spanien und Portugal mit

dem übrigen Europa verbinden, die weiter ausgebaut werden müssen. Dazu gehören

(neben dem Korridor Madrid-Barcelona, der bereits in Betrieb ist):

- ein atlantischer Zweig: Madrid-Valladolid (bereits in Betrieb)

-Burgos-Vitoria -Bilbao/San Sebastián-Dax-Bordeaux-Tours (-Paris)

- ein iberischer Zweig: Madrid-Lissabon-Porto

Auch das Vorrangige Vorhaben Nr. 16 im Rahmen der Transeuropäischen Netze

der Europäischen Union zum Bau einer Frachtbahnstrecke auf der Achse

Sines/Algeciras-Madrid-Paris verbindet die wichtigen Häfen Sines in

Südwest-Portugal und Algeciras (Südspanien) mit Mitteleuropa (siehe Karte

4). Dazu ist der Bau eines Hochgeschwindigkeits-Frachtkorridors notwendig,

vor allem der Bau einer Pyrenäen-Querung für den Frachtverkehr mit hoher

Kapazität, wozu der Bau eines langen Basistunnels durch die Pyrenäen

erforderlich ist.

Dies ist zwar technisch machbar, aber aufgrund der derzeitigen Lage liegen

diese Projekte der EU finanziell und politisch auf Eis und werden nicht

verwirklicht werden, solange das Maastricht-Diktat fortbesteht.

Was Portugal angeht, so wurde das Abkommen mit Spanien zum Bau einer

Hochgeschwindigkeitsstrecke von Madrid nach Lissabon von der derzeitigen

Regierung Passos Coelho 2011 auf Anweisung der Troika suspendiert. Nicht nur

diese Strecke sollte gebaut werden, sondern auch die bestehenden spanischen

Pläne zur Verbindung der beiden Länder durch vier Hochgeschwindigkeitsstrecken

(Vigo-Porto, Palamanca-Porto, Madrid-Huelva-Lissabon und Sevilla-Huelva-Faro)

sollten realisiert werden, außerdem die Hochgeschwindigkeitsstrecken von

Lissabon nach Porto und von Lissabon nach Faro innerhalb Portugals - mit

UIC-Spurweite (siehe Karte 3).

Der südlichste Punkt dieses Netzwerks in Spanien ist Algeciras. Von hier

aus wird eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Tarifa und Cádiz gebaut

werden, denn Tarifa wird der spanische Endpunkt eines Tunnels sein, durch den

eine Hochgeschwindigkeitsbahn unter der Straße von Gibraltar hindurch nach

Tanger in Marokko und damit zum afrikanischen Teil der Weltlandbrücke führen

wird.

Der Bau eines solchen Tunnels wurde erstmals 1930 in Spanien vorgeschlagen,

und seither wurden verschiedene Möglichkeiten untersucht, darunter der Bau

einer feststehenden Brücke (was aufgrund der Unmöglichkeit, die Stützpfeiler

in mehr als 300 m Wassertiefe zu gründen, wieder verworfen wurde), einer

schwimmenden Brücke (was aufgrund der starken Strömungen in der Straße von

Gibraltar wieder verworfen wurde) und eines am Meeresgrund verankerten Tunnels

(was aufgrund der starken Strömung und der Instabilität des Meeresgrundes in

der Region ebenfalls verworfen wurde).

2003 vereinbarten Spanien und Marokko daher, den Bau eines festen Tunnels

zu untersuchen, und 2006 beauftragten die staatlichen Unternehmen SECEGSA

(Spanien) und SNED (Marokko) die bekannte schweizerische

Tunnelbau-Ingenieurfirma Lombardi, einen Plan für das Projekt auszuarbeiten.

2009 wurde der Lombardi-Vorschlag der EU vorgelegt - und seither geschah

überhaupt nichts mehr, weil die gesamte Eurozone und das Weltfinanzsystem

dabei sind zu kollabieren.

Auch der Lombardi-Vorschlag erwog den Bau einer Brücke am engsten Punkt

zwischen den beiden Kontinenten (14 km), aber da der Meeresboden hier bis zu

900 m tief ist, wurde dies als nicht machbar aufgegeben. Die ausgewählte Route

verläuft weiter westlich, von Tarifa/Spanien nach Tanger/Marokko, eine Route,

wo der Meeresboden „nur“ 300 m tief ist - womit der Tunnel immer noch der

tiefstgelegene Unterseetunnel der Welt wäre. Der Tunnel wäre etwa 40 km lang

(siehe Karte 5) und bestünde aus zwei Röhren für die Passagier- und

Frachtzüge sowie einem dazwischen liegenden Notfall- und

Versorgungstunnel.

Lombardi schätzt angesichts der beim Bau zu lösenden Probleme, daß es etwa

15 Jahre dauern wird, diesen Tunnel zu bauen. Zu diesen Problemen gehören u.a.

die Tatsache, daß der Tunnel durch eine der seismisch aktivsten Zonen der

Welt, die Azoren-Gibraltar-Verwerfungszone, führen würde, sowie

Schwierigkeiten in der Schichtung des Untergrundes, der als eine Art „Cocktail

aus Sand, Gestein und Schlamm“ beschrieben wird - „der Alptraum eines

Tunnelbauers“. Tatsächlich mußten die Ingenieure angesichts der

Gesteinsformationen und der starken Meeresströmung bereits neue Bohrmethoden

entwickeln, bloß um Probebohrungen durchführen zu können.

Zum Vergleich: Der Tunnel unter dem Ärmelkanal liegt nur 50 m unter dem

Meeresspiegel, und er ist 49 km lang. Der Beringstraßen-Tunnel würde etwa

gleich tief liegen (54 m) und insgesamt 85 km lang sein, aber dabei würde man

sich die Diomeden-Inseln als „Zwischenstationen“ zunutze machen, sodaß die

längste Tunnelstrecke hier etwa 35 km lang wäre.

Wenn der Gibraltartunnel gebaut und an das

Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz angeschlossen ist, wird man 1,5 h

benötigen, um von Casablanca nach Tanger zu gelangen, 30 min für die Querung

der Straße von Gibraltar nach Tarifa/Spanien, von dort knapp 3,5 h nach Madrid

und weitere 2,5 h bis Barcelona. Man käme also in nur 8 h von Casablanca nach

Barcelona!

Auf der gemeinsamen Internetseite von SECEGSA und SNED wird das Konzept des

Projektes wie folgt zusammengefaßt: „Die feste Verbindung durch die Straße von

Gibraltar kann man als die entscheidende Verbindung zwischen zwei Kontinenten

und zwei großen Meeren betrachten, wodurch ein bis dahin nicht gekanntes

Verkehrssystem zwischen Europa und Afrika und um das Mittelmeer herum

geschaffen wird.“

Als Teil dieses Projektes wäre es angemessen, die Halbinsel Gibraltar, die

Großbritannien seit dem 18. Jahrhundert besetzt hält, an Spanien

zurückzugeben.

Auf marokkanischer Seite wird der Tunnel durch die Straße von Gibraltar mit

einem nordafrikanischen Netz von Hochgeschwindigkeitsbahnen verbunden sein.

Die Franzosen bauen schon jetzt Hochgeschwindigkeitsbahnen in Marokko, und das

ganze nordafrikanische Eisenbahnprojekt ist ideal geeignet für eine

Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Spanien und den betreffenden Ländern.

... und weiter zu anderen Planeten!

Aber um diese ehrgeizigen Projekte auf dem Planeten Erde verwirklichen zu

können, muß die junge Generation für die wahre Mission der Menschheit, ihren

extraterrestrischen Imperativ, begeistert werden. Die wissenschaftlichen

Durchbrüche und der damit verbundene Optimismus, der heute vermißt wird,

können nur durch einen solchen Fokus und eine solche Mission bewirkt

werden.

Aus diesem Grund werden im Rahmen unseres Marshallplans für das

Mittelmeerbecken auch ein europäisch-afrikanischer Weltraumbahnhof und eine

damit verbundene Wissenschaftsstadt auf den Kanarischen Inseln entstehen.

Dieser Ort - 100 km vor der Westküste Marokkos und auf gleicher Breite wie das

amerikanische Cape Kennedy - ist ideal für ein solches Projekt.

Tatsächlich laufen auf den Kanaren schon jetzt etliche sehr

fortgeschrittene Forschungsprojekte, denn die Inseln sind Standort einer Reihe

von Observatorien. Als jüngstes und größtes wurde am 21. Mai 2012 das

Sonnenteleskop GREGOR in Betrieb genommen. Dieses größte Teleskop Europas wird

hier, auf einer Hochebene unterhalb des 3718 m hohen Vulkans Teide, von einem

Forschungskonsortium des Kiepenheuer Instituts für Sonnenphysik, dem

Astrophysischen Institut Potsdam, dem Institut für Astrophysik Göttingen und

anderen internationalen Partnern betrieben, die 2000 mit dem Bau des

GREGOR-Sonnenteleskops begannen.

Die Wissenschaftler werden mit dem GREGOR-Teleskop nicht direkt in die

Sonne schauen - das werden elektronische Meßgeräte tun, wie z.B.

Spektrographen, Polarimeter, Interferometer und Kameras. Durch drehbare

Spiegel wird der mehrfach reflektierte, gebündelte Lichtstrahl zu den

verschiedenen Instrumenten gelenkt. Ihr Zweck ist es, die verschiedenen

physischen Parameter der Sonne mit bisher unbekannter Präzision zu messen,

nicht zuletzt das Magnetfeld der Sonne, und so auch kleine Strukturen bis

hinab zu einer Größe von 70 km sichtbar zu machen - eine erstaunliche hohe

Auflösungskraft angesichts der Tatsache, daß die Sonne ungefähr 150 Mio. km

von der Erde entfernt ist.

Teneriffa ist auch Standort einer ganzen Reihe weiterer astronomischer

Observatorien, und es wird künftig einen größeren wissenschaftlichen Komplex

und eine Weltraumstadt beherbergen, die durch eine Magnetbahn mit dem

Flughafen verbunden sein werden - nicht zuletzt, weil das Gelände äußerst

gebirgig ist und somit kaum geeignet für gewöhnliche schienengebundene

Systeme. Das deutsche Eisenbahn-Forschungsinstitut in Berlin hat bereits eine

Machbarkeitsstudie für den Bau einer Magnetbahn durchgeführt.

Die Insel Lanzarote, deren von Lava beherrschte Oberfläche stark an die

Oberfläche von Mond und Mars erinnert, könnte als Testgelände für zukünftige

europäisch-afrikanische Weltraummissionen dienen - die wahre Bestimmung der

Menschheit.

Anmerkung

1. Lyndon H. LaRouche, Jr., Dialectical Economics: An Introduction to

Marxist Political Economy, Heath, New York 1975.